2021.12.10

3.11のあの日、パニックになった都内を走らせたタクシー運転手の苦悩

数年ぶりの彼女の声

大地震の発生から4時間近くが経ち、点けっぱなしにしたラジオの緊急ニュースが、切羽詰まった調子で「東北地方の海岸に大津波が押し寄せた」と報じ始めていた。けれど、大津波と知らされたところで、それが押し寄せるとはどういうことなのか想像がつかなかったけれど、それでも、石巻の彼女の安否が気になった。彼女が暮らす家は川幅が100メートルくらいはありそうな旧北上川の河口近く、しかも川岸からはほんの少ししか離れていない場所にある、その名も「湊」だ。事態の深刻さを窺わせるアナウンサーの声の調子からして、湊の一帯が無事で済むとは思えなかったからだ。運転中にかけ続けた電話が彼女に繫がったのは、コンビニをでて再び大渋滞の一員になって間もなくのことである。渋谷あたりで会社に連絡を入れ、それから繰り返しかけ続け、やっと繫がった電話だった。

「生きてるよッ」

もう何年も会っていない彼女の、久しぶりに聞く第一声だった。

「生きてるよ。でも、津波が押し寄せてきて1階は完全に水没した。いまは2階に避難しているけど、ここも危ない」

彼女が、電話の向こうで大津波に襲われていた。

「水が上がってきてる。あと20センチで2階も浸水する」

状況を告げる彼女の口調は妙に冷静で、それが逆に事態の深刻さを物語っているようにも聞こえた。

それから一時間後、私のタクシーは、まだニーヨンロクで足止めを喰ったままだ。1時間ごとに彼女に電話をかけた。

「聞こえるかな、この音。一階でざわついてる水の音だよ」

「余震が10分置きくらいにきて、そのたびに水位が変わってる」

「余震のたびに1階の家具が水のなかで転がって壁や天井にぶつかってるの。ガラン、ゴロンって聞こえてくる」

何度目かの電話が繫がったとき、受話器の向こうで叫ぶ「誰から」と彼女に訊ねる男の声が聞こえた。彼女の義兄だった。

「東京から」

そう答える彼女の声に混じって、義兄の声が聞こえ続ける。彼は、やはり自宅に取り残され津波に襲われている隣家の住人と、大声で安否の確認をし合っていたのだ。そして、彼女が、やはり冷静な口調で私に中継する。

「隣の家のおばあちゃん、2階に逃げる途中で水にさらわれたって」

彼女から隣家の状況を聞かされた瞬間、ブレーキペダルに乗せた右足から血の気が引いた。わずかながらの救援物資をザックに詰め、バスを乗り継いで私が石巻市に向かうのは、それから1週間後のことだった。

(以下、次回に続く)

全文無料公開「いつも鏡を見てる」次回は12/15(水)公開予定です。

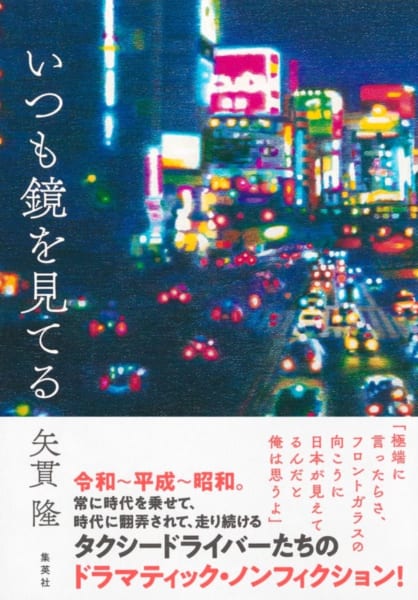

『いつも鏡を見てる』好評発売中!

「極端に言ったらさ、フロントガラスの向こうに日本が見えてるんだと俺は思うよ」(本文より)

タクシードライバーの職務経験を持つ著者が、様々な背景を持つ多くのドライバーたちの人生を徹底取材して描く、ドラマティック・ノンフィクション!

書籍『いつも鏡を見てる』の詳細はこちらから!

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)