2021.12.17

一流企業のマーケティング部長がタクシー運転手に転職した本当の理由とは?

「こう見えて、アウトドア派なんです」

山中修と彼の奥さんの姿を見つけたのは、成増行きの各駅停車がぎゅうぎゅう詰めの乗客を大山駅でおおかた吐きだしてからである。車内がすっきりしたところで、ふ~ッ、と声にだして溜め息をついた。目の前のシートに座り、視線を上げた先にあったのが山中の顔だった。隣の女性が彼の奥さんだとは後になって知るのだけれど、ふたりが東京ドームで行われた巨人対中日の観戦帰りなのだけは聞かなくてもわかる。ジャイアンツのキャップを被り、手に応援用のメガホンを持っていた。

ジャイアンツとは意外だね、と言ってみた。人見知りと人づきあい下手の間に張られていた厚さ20センチのアクリル板は、客として彼のタクシーに乗ってからこっち、会話が成り立つ程度に薄くて透明なビニールに代わっていた。

「東京にくるまでは大きな声で『巨人ファン』とは言いにくかったと山中は笑顔で返し、その言葉に、やはり笑顔をこっちに向けた奥さんが「うん、うん」と黙って頷く。揃って巨人ファンらしい。

「野球は観るだけ。自分じゃやらない」

「中学生の頃に部活での経験があるくらいで、それからは観るばっかり」

「最初に勤めた会社がスポーツ系の企業だったから草野球チームに誘われたりもしたけど、応援だけにしておきました」

「こう見えて、アウトドア派なんです」

風貌からは想像もつかないが、趣味は「学生時代からゲレンデスキーと登山」なのだと彼が話したところで各駅停車はときわ台駅に着き、「じゃあ」と最後の言葉を口にして二人が席を立つ。彼らの住まいは、去年の秋に買った新築マンションで、ときわ台駅から歩いて10分とかからない距離にある。

ていのいい肩たたきをされ……

高校時代に本格的に始めたスキーはすぐに上達し、大学に入ると、スキーシーズンには長野県白馬村のロッジでアルバイトをしながら白馬八方尾根スキー場で腕を磨いた。お気に入りのウエアはデサント社のもので、大学一年の冬にそれに出会ってからというもの、デサント以外のものを身につけたことがない徹底したデサント党だった。「デサントで働く」と、すでに就職が決まっているのかと誤解されそうな口ぶりでスキー仲間に話すようになったのは、大学二年生の春ごろからだったろうか。学生が口にするその種の願望はたいてい夢物語に終わってしまうものだが、山中は、願望の半分くらいを実現している。宗旨がえしてデサントとは別の会社を選んだけれど、やはりアウトドア系の総合メーカーに就職を決めたのだ。入社日の4月1日に、日本電信電話公社が民営化されてNTTになった。同じ日、日本専売公社が日本たばこ産業になった。7月に京都で古都税騒動が起こり、8月には日航ジャンボ機が墜落、女優の夏目雅子が急性骨髄性白血病で九月に亡くなった年。秋に、阪神タイガースが日本シリーズで西武ライオンズを破り初の日本一になった1985年(昭和60年)のことである。

あのまま会社を辞めずにいたら、自分はいま、どうしているだろうと考えることがときどきあるのだと山中修は言った。

希望どおりの就職だったにもかかわらず、それからわずか2年半後、山中は会社を辞めてしまう。会社には何の不満もなかった。ただ、入職者研修を終えて配属された先、営業部での仕事がどうにも荷が重く感じられてしかたがなかった。同期入社の間で「やつは、できる」と話題になる山中の仕事ぶりは、上司からも「新人としては上出来の部類」と直に声をかけられるほどだった。バブルという時代も彼の営業成績を後押ししてくれていた。けれど、素は仏頂面の、人づきあいがおそろしく下手な愛想なしである。ずいぶん無理をして、仮の姿〝営業の山中〟を演じていた。仕事をするというのはそういうことだと言われたら返す言葉もないが、働きだしてからもうすぐ2年というころには出社するのが苦痛になっていた。営業職は自分には向いていないのかもしれないと、会社に行きたくない理由を探す日々が続くようになる。里山ハイキングを勘定に入れたら月に一度は欠かさなかった山歩きの回数がどんどん減って、でかけて行っても、以前ほどは楽しいと思えなくなった。いまになって思えば、あれは鬱の初期症状だったかもしれない。冬になり、学生時代にアルバイトした白馬村のロッジに泊まった。その翌日、白馬八方尾根スキー場のてっぺん、黒菱のゲレンデを滑り降り、シャーッと粉雪を舞い上げて止まったその瞬間、「会社を辞める」が頭に浮かび、そうしようと決めた。登山もゲレンデスキーも楽しめなくなっている自分に気づき、もうだめだと悟ったのだった。2か月後、「一身上の都合」と記した辞表をだした。

しばらくはアルバイト生活だし、月に一度の登山が復活だなと算段したが、次の就職先が思いのほか早く決まった。〝営業の山中〟を知るかつての取引先の重役が、うちで働かないかと誘ってくれたのだ。東証一部上場の、社員1000人を擁する中堅どころの繊維メーカーだった。職場は、営業ではなくマーケティングを担当する部署と聞いて、「お願いします」と即断した。すぐに東京に引っ越した。途中で何度かの部署変わりはあったものの、そのたびにマーケティングに舞い戻り、ありふれた市場調査から念入りな広告宣伝まで守備範囲の広い職種がかえって性に合ったのか、その道一筋でいくことになる。

山中にとっては常に順風だった繊維業界の先行きが怪しくなりだすのは、彼がそこで働きだしてそろそろ10年になろうかというころである。バブル崩壊から続く景気の低迷で繊維業界そのものが縮小傾向にあったのだが、そこに、中国や東南アジア諸国から安い製品が大量に入ってくるようになった。影響は長期におよび、回復の兆しが見えないままさらに10年が過ぎたあたりで、こんどはサブプライムローン問題、リーマンショックと続く巨大な暗雲がわきあがった。それが繊維業界にも重く覆い被さってきて、2009年になると、プロレスにたとえるなら、いま、自分の会社がスリーカウントを取られそうになっていると社員の誰もが感じるようになった。業績の悪化は業界全体におよんでいる。繊維大手は積極的なM&Aなどで生き残りを模索していたが、中堅どころは後手にまわった。業界にリストラの嵐が巻き起こり、勤続20年で若くして部長職にあった山中修には、関連会社への出向が命じられたのだった。部長待遇の統括支店長としての出向だが、要は、体のいい肩叩きである。歳からしたら、いまの自分にはまわってこないと高をくくっていた肩叩きだけに、意外だった。

大所帯の繊維会社で部長職に就いていた彼に与えられた新たな職場は、マーケティングでの20年間の経験など少しの役にも立たない、もっぱら衣料品の搬送を請け負う社員300人に満たない運送会社だった。年収は200万円ほども下がったが、そのかわりに、登山とスキーにでかける時間だけはいくらでも都合がついた。それからわずか1年半後(2011年)、山中修は会社を辞めている。関連会社が全体として募集した管理職対象の早期希望退職に、彼は真っ先に手をあげたのだ。

(以下、次回に続く)

全文無料公開「いつも鏡を見てる」次回は12/20(月)公開予定です。

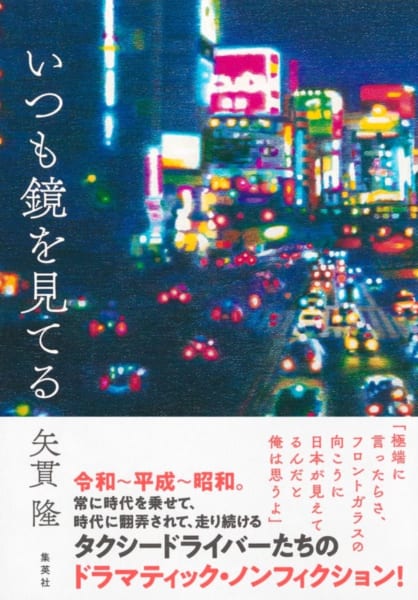

『いつも鏡を見てる』好評発売中!

「極端に言ったらさ、フロントガラスの向こうに日本が見えてるんだと俺は思うよ」(本文より)

タクシードライバーの職務経験を持つ著者が、様々な背景を持つ多くのドライバーたちの人生を徹底取材して描く、ドラマティック・ノンフィクション!

書籍『いつも鏡を見てる』の詳細はこちらから!

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)