2025.2.5

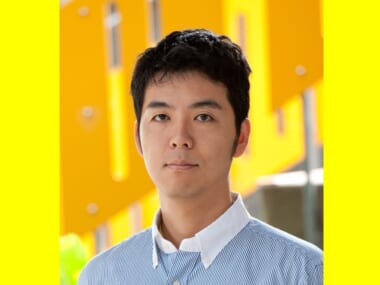

なぜ「顔」はヒトの自己意識で特別な意味を持つのか?大阪大学大学院教授・中野珠実インタビュー

こんな問いを考えたことがある人は多いかもしれません。

そういった「赤い感じ」や「コーヒーの香りのあの感じ」等は、〈クオリア〉と呼ばれています。

重要なテーマであっても、これまで科学的にアプローチしにくかった〈クオリア〉。

そこにいま、様々な分野の最先端の研究者たちによる、新たな研究が進んでいます。

〈クオリア〉を探求する多様な研究者に話を聞く、インタビュー連載です。

認知神経科学者として「顔」の認知を研究する中野珠実氏。現代社会では、顔は「自分」の象徴になっているが、実は両者が結びついたのは比較的新しい出来事だという。顔の研究から見えてきた、人間の自己意識の複雑さとは?

(聞き手・構成・文責:佐藤喬、特別協力:藤原真奈)

記事が続きます

「私」のアイコンとしての顔

私は「顔」を専門に研究しています。

現代人にとっての顔は、身体の中でも少し特別なパーツです。免許証や履歴書に貼ってある写真は、手や足ではなく顔ですよね。このように、顔は自分や他者を認識する上で特別な意味を持っている部分なのです。

それだけではありません。私たちの顔はお互いが何を考えているか、どんな感情を持っているかを表現したり読み取ったりするためのコミュニケーションツールでもあります。話し相手の表情から気分を読み取ることは、多くの方が日常的に行っているでしょう。

そんな、おなじみの「顔」ですが、実は多面的で奥深い研究テーマなのです。

顔を認識する脳のメカニズムやヒトの顔がどのように進化してきたのかは、自然科学的な、いわゆる理系の研究の対象です。 しかし同時に、ヒトにとって顔は他者や社会と関わる際のツールであり、文化的な存在でもある、つまり文系的な研究もできます。自然と文化、理系と文系の両方にまたがるのが顔なんですね。

さらに、ヒトにとって顔は「私」のアイコンであり、アイデンティティや自己意識とは切っても切れない関係にあります。私が、学際的な意識研究の試みであるクオリア構造学に参加している理由はここにあります。

ラクロスからまばたき研究へ

私はもともと、研究者になりたいと強くおもっていたわけではありません。ただ、「研究者」はいつも意識の片隅にある職業ではありましたね。

家にたくさん本があったので、子どものころから読書には親しんできたのですが、特に中学生のときに読んだ利根川進の本をよく覚えています。彼は1987年にノーベル生理学・医学賞を受賞した生物学者ですが、立花隆との対談本(『精神と物質』文藝春秋)で、ガールフレンドとコンサートに行ったのだけれど、実験の結果が気になってしまい、途中で抜け出してラボに戻った……というエピソードを振り返っているんですね。

中学生だった私はそれを読んで、それほど夢中になれる対象があることに羨ましくなり、研究は素敵な仕事だと知ったのですが、入った東京大学では勉強とは縁のない日々を送ることになります。というのも、ラクロスに夢中になっていたからです。

私が入ったころの東大ラクロス部女子は、一部リーグで競っていた早慶などとは違い、三部リーグでひっそりとやっている零細チームだったんですね。運動経験もない人もいて、腕立て伏せを2、3回やったらそれでへたり込んでしまうような(笑)。

でも、メンバーが少ないので、最初からスタメン。同じメンツで数年間チームを組んでいると、息が合うのでどんどん強くなり、私がキャプテンの時代には旧帝大で争われる「七帝戦」、六大学戦、そしてリーグでも優勝しました。もちろん遥か格上の早慶も倒して、です。当時の私は日焼けで真っ黒で、おまけに筋肉質で、相当怖かったと思いますね(笑)

そういう学生生活だったので成績もよくはなかったのですが、四年生になり就職が決まった後、ふと「そうだ、勉強してみよう」と思ったんですね。せっかく東大に入ったのだし、せめて卒論くらいはしっかり書こうと。

それで指導教授に相談したところ、「まばたき」をテーマにすることを勧められたのです。

ゴミが飛び込んだ時などに反射的に目をつぶる「反射性まばたき」についてはある程度の研究があったのですが、そうでない自発的なまばたきについては、よくわかっていないことが多い。眼球を涙で潤すためだけならば、そんなに回数が多い必要はないので、ヒトがなんのためにまばたきを頻繁にするのかはよくわからない。

私はそれで、ヒトの認知とまばたきとの関係に関心を持ちました。今思えば、「顔」の研究の第一歩でしたね。その後、数年の会社員生活を経て、大学院に戻り、研究の対象を目から顔へと広げていきました。

顔と自己意識は無関係だった

その顔は、冒頭で言ったように、自己意識におけるアイコン的な存在となっています。

しかし、実は自己意識と顔が深く結びついたのは、鏡やカメラといったテクノロジーが生まれたせいです。それまでの顔は、あくまで他者にみられる客体としての自分であり、他者とのコミュニケーションを媒介するものだったのです。

たとえば、私たちは他者の目をよく見ますよね。そこに感情やメッセージを読み取れるからです。でも、ヒトに近い他の霊長類は必ずしもそうではありません。それは目の作りの違いから分かります。

ヒトの目は、霊長類の中でも突出して横長で、眼球の白目の部分の面積が広く、さらには「白目が白い」のが特徴です。他の霊長類の目は、種によって差があるもののもっと丸に近い形ですし、黒目の面積が大きく、白目の部分も茶色で黒目との区別がつきにくい。そしてヒトの目がこういう特異な形に進化したのは、他人がどこを見ているかを観察しやすくなることで、社会的なシグナルとして機能していたからです。「目は口ほどにものを言う」ように進化してきたんですね。

さらに、眉も同じような役割を果たしてきたと考えられています。旧人などと比べると、現生人類の眉は非常に目立つように進化し、動かしやすくなっているのも特徴です。それも感情を他者に伝えるためでしょう。今の私たちも、びっくりすると眉が上がりますし、怒ったときはぎゅっと内側に寄りますよね。

こういった表情の意味には文化を超えた普遍性があることがわかっているのですが、それも太古からコミュニケーションに使われていたことを示しているでしょう。

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)