2024.10.2

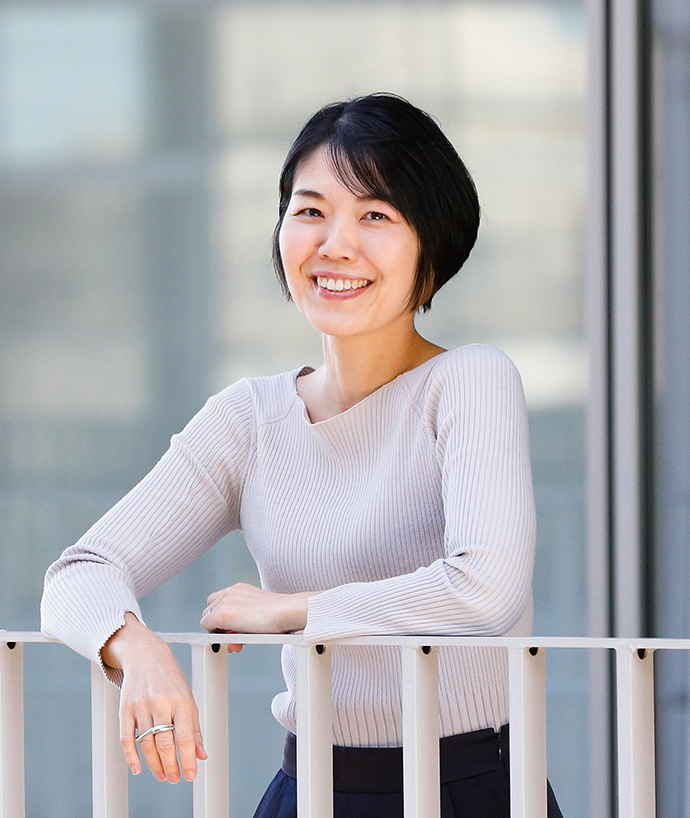

豊かなクオリアとしての「純粋経験」──立命館大学准教授・石原悠子インタビュー

こんな問いを考えたことがある人は多いかもしれません。

そういった「赤い感じ」や「コーヒーの香りのあの感じ」等は、〈クオリア〉と呼ばれています。

重要なテーマであっても、これまで科学的にアプローチしにくかった〈クオリア〉。

そこにいま、様々な分野の最先端の研究者たちによる、新たな研究が進んでいます。

〈クオリア〉を探求する多様な研究者に話を聞く、インタビュー連載です。

神経科学や数理的な手法による研究が進んでいる意識やクオリア。

しかし、それらとは異なるアプローチも存在する。

哲学を専門とする立命館大学の石原悠子氏は、豊かなクオリアは西田幾多郎のとなえた「純粋経験」に相当すると述べる。

そして、現在の意識をめぐる研究には一つの大きな陥穽があるという。

それは、我々がつい前提にしてしまう、「主体」と「客体」という区別だ。

(聞き手・構成:佐藤喬、特別協力:藤原真奈)

記事が続きます

私を見ている私

意識研究の世界に「意識の高階理論」(Higher-Order Theory)という考え方があります。簡単に言うと、「ある心の状態が意識的であるということは、その心の状態についての表象(思考や知覚)が存在するときである」というもので、もっとくだけた表現をするならば「意識とは、『私を見ている私』である」という感じになるでしょうか。

これは、意識が成立するためには「私」がいるだけではダメで、それとは別に高い所(Higher-Order)から「その私を観察している別の私」が必要だという考え方です。この考え方に基づくと、たとえば「リンゴを見ている」という意識経験には、「『リンゴを見ている私』を見ている私」が欠かせません。いわゆる「メタ認知」にも近いですね。

この高階理論は、多くの意識研究者に漠然と指示されています。意識に関心がある一般の方々も、そう思っている人は多いのではないでしょうか。

しかし、 私たちの意識経験に照らしてみたとき、本当にそう言えるでしょうか。リンゴを見ているとき、それについて反省せずとも、それはすでに「私たちに意識された経験」ではないでしょうか。

現象学者のフッサールやサルトルは、リンゴを見ているとき、それと同時に、つまり別の高いところからではなく同じレベルで、それは私に意識されている、と言います。これを意識の一階理論と呼びますが、こちらの方が私には私たちの経験により近いように思います。

ですが、一階理論にしろ高階理論にしろ、リンゴを見ているとき、リンゴという対象を見ている「私」が何らかのかたちで前提とされています。それはそうだろうと思うかもしれませんが、はたして本当にそうでしょうか。「私」を必要としない、ただただリンゴのリアリティが体験されるような意識経験があると私は思っています。それが、哲学者の西田幾多郎(1870~1945)が言う「純粋経験」です。

そして、純粋経験とは、極めて豊かなクオリアでもあるのです。

「私」とはなにか?

私は生まれてから13歳まで、米国で育ちました。米国といってもニューヨークやサンフランシスコではなく、テキサス州の片田舎です。学校に日本人は私のきょうだいしかおらず、そもそも街にアジア系の人がほとんどいない。そういうところでした。

幸いいじめに遭うようなことはなかったのですが、そういう環境で育った私は、子どものころから「私とは何だろう」という疑問と向かい合ってきました。

なぜ私の見た目は、周囲の友達とちょっと違うのか? そもそも「他人と違う」というのはどういうことなんだろう? 違う他人が感じていることを、私が感じることは可能なのか? ちょっとした哲学の芽生えですよね。

こういったアイデンティティについての悩みはずっと私に付きまとっていたので、13歳で日本に帰ることが決まったときにはほっとしました。ようやく「私と同じ」人たちがいる国で暮らせるということですから、「私とは何か」という悩みから解放されると思ったんです。

ところが、その期待は裏切られます。

たしかに日本の学校には、私と見た目が同じ子どもたちがたくさんいました。でも、どうやら中身が私と違うらしいのです。外見が一緒でも、中身は一緒とは限らない。私による「私」についての悩みは深まるばかりでした。

心の哲学との出会い

私はそんな悩みを抱えながらも、楽しい高校生活を送りました。当時の私はサッカーに熱中していて、学校に女子サッカー部を設立したりもしていました。「横須賀シーガルズ女子」という、プロ選手を輩出しているクラブチームにも入っていましたね。

筑波大学に進学したのも、女子サッカー部があったことが大きな理由です。勉強もあまりせずにサッカーばかりしていたんですが、三年生のときにとても上手な後輩が部に入ってきて、ちょっとしたクライシスに襲われてしまったんですね。私はサッカーしかやってこなかったのに、もっと上手い子が入ってきてしまった。じゃあ、私の大学生活ってなんなの? と。

ちょうどそのころ、オーストラリアのモナシュ大学への交換留学生の募集があったんですね。それで私は、活路を見出そうとしたというのかな、留学しようと思い立ったんです。

そのころの私の関心は、サッカーを別にすると哲学にありました。特に東洋思想や日本思想ですね。上手く言えないですが、講義を聞いているとそういう考え方が私の中にすっと入ってくる感覚があったんです。

ただ、私は13歳まで米国で育ちましたから、日本語ではなく英語で哲学をしたほうがいいんじゃないかという考えがあり、モナシュに行くことにしたんです。

そこで衝撃を受けたのが、哲学者・ヤコブ・ホーヴィ(Jakob Hohwy)の講義です。彼の説く心の哲学の明晰さが私にとってはとても衝撃的で、「アイ・オープニング」でしたね。こんな学問もあるのだと知った私は、他にも分析哲学の講義をたくさんとって、この分野に進みたいと思うようになりました。父が物理学の研究者なので、幼いころから漠然と「研究者になりたい」という考えはあったんです。

ちなみに、このクオリア構造学を率いる土谷尚嗣さんもモナシュ大学の教授ですから、ヤコブは土谷さんの同僚ということになりますね。交流もおありのようです。

まもなく私は筑波大学に戻ったのですが、そのころには修士課程でモナシュ大学に進もうと決心していました。だから私は日本で暮らすのは当時が最後だと思い、せっかくだから卒業論文は日本の哲学をテーマにしようと考えて、哲学者の西田幾多郎(1870~1945)について書くことにしました。

留学したことで卒業が伸び、最終的に私は6年かけて学部を終えたので、時間だけはたっぷりあります。筑波大学の図書館に籠って西田の著作を読む毎日がはじまりました。

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)