2024.8.7

どんなクオリアにも「構造」がある──モナシュ大学教授・土谷尚嗣が語る意識研究の最前線

こんな問いを考えたことがある人は多いかもしれません。

そういった「赤い感じ」や「コーヒーの香りのあの感じ」等は、〈クオリア〉と呼ばれています。

重要なテーマであっても、これまで科学的にアプローチしにくかった〈クオリア〉。

そこにいま、様々な分野の最先端の研究者たちによる、新たな研究が進んでいます。

〈クオリア〉を探求する多様な研究者に話を聞く、インタビュー連載がスタートします。

長らく謎とされてきた「意識」を科学の対象とする試みがはじまっている。中でも、文部科学省で2023年から開始された科研費プロジェクト「クオリア構造学」は、さまざまな分野の専門家がそれぞれの視点から意識に迫る、かつてない大規模な試みである。

本連載では、その「クオリア構造学」に参加している研究者たちに、意識研究の最前線についてインタビューを行う。

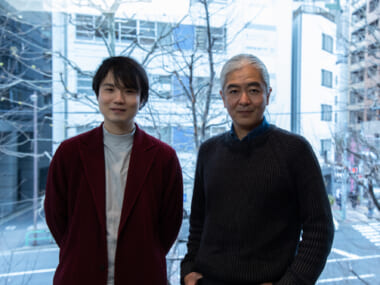

第一回目は、クオリア構造学の代表を務めるモナシュ大学教授、土谷尚嗣氏。意識研究の中でも特に謎が多いとされてきた「クオリア」に直接的に迫る土谷氏は現代日本を代表する意識研究者だ。だが、そもそも、完全に主観的であるクオリアを科学の対象にすることが可能なのだろうか。これまでの研究では何がどこまでわかって来ているのか? 一体、このプロジェクトでは何を明らかにしようとしているのだろうか?

(聞き手・構成:佐藤喬、特別協力:藤原真奈)

記事が続きます

意識の質としてのクオリア

クオリア、という言葉を聞いたことがあるかもしれません。赤い色を見たときに直接経験する独特の「赤い感じ」や、淹れたてのコーヒーの香りそのものといった言葉にし難い「あの感じ」がクオリアです。皆さんが今、この画面の文字列から受けている印象もクオリアです。一方で、我々が直接に経験できないものはクオリアではありません。無意識のクオリアというのは、矛盾した言葉で、意味がありません。

そして、僕が研究しているのはまさにそのクオリアです。

別の表現では、クオリアとは「クオリティ・オブ・コンシャスネス」、つまり意識の質のことです。

質があるからには、量もあっていい。夢を見ずに寝ている間の意識の量は起きているときよりは少ないでしょう。あるいは麻酔が効いている最中も意識の量は少ないでしょう。(ただし、「意識の量」とか、「意識のレベルの高低」といった考えには、様々な議論の余地があります。)

そして、意識の量がある程度以上あるとき、つまり起きているときに僕らが感じる様々な「感じ」がクオリアです。

クオリアが科学の対象になるまでの道のり

クオリアは長らく、科学の対象にはならないと考えられてきました。クオリアは徹底して主観的で、言葉で他人に伝えたり客観的に計測できないとされていたんです。

特に20世紀初頭から心理学の世界でずっと主流だった「行動主義」という考え方では、刺激(S)と、その刺激に対する反応(R)との関係を、いわば関数の形で表現することに集中してきました。人間の心理や行動は、どれも刺激と反応との関係から説明できるとしたんですね。たとえば、熱いお湯という刺激に触れると、手を引っ込めるという反応が生じる、とか。もちろんこれは簡単すぎる例ですが、SとRとの間にある関数をどんどん複雑にすれば、あらゆる行動や心理を説明できると、行動主義者たちは考えたわけです。

そして行動主義は、刺激と反応との間にある「脳」や「心」をブラックボックスと見なしました。だから、なおさらクオリアなどという考え方が入り込む余地がなかったんです。

しかしやがて、行動主義的な枠組みの限界が明らかになり、1960~70年代にかけて、心をブラックボックス化せず、「記憶」や「注意」といった機能を仮定して研究するようになりました。そして長らく謎だった意識に対しても、意識に対応した脳内の現象を探る試みがはじまり、いろいろな説が唱えられました。意識を解明しようとする動きがはじまったんですね。

でも現在の観点からすると、そのころの研究者や哲学者たちが言っていた意識についてのさまざまな説は、「お話」というか、非常に定性的なモデルだったんです。興味深いものもあったのですが、ほとんどのモデルは科学的に検証できるような精度のものではありませんでした。

意識の「神経相関」に手を出し始めた第一世代、そこから始まった第二世代の意識研究者

その後、90年代くらいからfMRIなど、脳活動を非侵襲的に、脳の外から観察する技術が発展すると、意識に科学的にアプローチしようとする研究者たちが現れました。意識が、あるいはクオリアが生じている状態の脳を観察して、「意識のありか」を探ろうとしたんですね。こういう研究が目指したのは「意識に相関した脳活動」(NCC:Neural correlates of consciousness)の同定でした。

この時期に意識研究を始めた科学者は、意識研究の第一世代とみなすことができます。第一世代の研究者は、ほぼ例外なく、科学者としてのキャリアが完全に安定してから意識研究を始めた人たちでした。私のPhDのアドバイザーだったクリストフ・コッホは、「Nao、意識なんて言葉をグラント(研究資金の申請書)で書いたら、一発でアウトなんだ。」と言ってました。なので、クリストフの世代の研究者たちは、僕たちがクオリア構造学のグラントを取ったことに心底驚いているし、時代の変化を感じるようです。

ちなみに、当時のクリストフの研究室は視覚や注意のモデル研究をやっている学生ばかりで、意識の研究をしようとする僕は例外でした。意識についての研究は、クリストフ自身がフランシス・クリック(DNAの二重らせん構造の発見でノーベル賞をとったあのクリック。晩年は意識研究に転向していた)と2人だけでほそぼそとやっているという状況でした。

彼ら意識研究の第一世代に比べて、僕を含むような意識研究の第二世代は、大学院など、キャリアの最初から意識研究を目指して研究者になったタイプの研究者です。第2世代にとっては、初めて行った国際学会は、ASSCという意識についての学会だったことが多いです。

その僕が書いた最初の論文は、「連続フラッシュ抑制」という手法の発見についてでした。連続フラッシュ抑制は、無意識にいろんなモノ(視覚刺激)を見せる、という手法です。

一瞬だけ画像や映像を見せることで、意識させずに人間の心理を誘導できるとされる「サブリミナル」という言葉がありますよね。通常のサブリミナル効果では、ほんの一瞬(数ミリ秒から数十ミリ秒)しか視覚刺激を見せられないんですが、僕の連続フラッシュ抑制を使うと、数十秒以上も、無意識に刺激を提示できるようになったんです。この手法により、今までは不可能と考えられていたさまざまな視覚・感情・認知に関わる処理が、無意識に処理可能であることが明らかになりました。この手法の応用も含め、この20年で無意識の視覚処理を支える脳内メカニズムの理解はかなり進んできています。

最近、第二世代までの哲学者・心理学者・神経科学者以外にも、クオリアの構造を研究しようと考えて意識研究に入ってくる数学者・物理学者・計算科学者などの非常に学際的な集団が生じてきています。彼らは将来、意識研究の第三世代と呼ばれるようになると思います。

意識は何のためにある?

僕の研究に限らず、人間の脳は無意識下でさまざまな活動をしていることがわかってきています。というより、僕らの意識に上るのは、脳の活動のごく一部に過ぎないんです。

つまり、脳内で起こっていることの大半は意識されないんですね。

そもそも、脳には860億個前後も神経細胞(ニューロン)があります。ですが、そのニューロンの8割は小脳にあります。大脳にあるニューロンは、実は数の上では少数派なんです。

ところが、たくさんのニューロンが集まっている小脳は意識と関係がないことがわかってきました。病気やケガなどで小脳を損傷するとさまざまな障害が起きますが、不思議と意識には影響がないんです。極端な話、まれに生まれつき小脳を持たない人が見つかりますが、様々なハンディを負いつつも家族を持って仕事をしていたりします。もちろん意識もあるでしょう。

脳内の活動の大半は意識に上らないし、ニューロンがたくさんある小脳では意識は生じていない。となると、自然とこういう疑問が出てくるでしょう。

そもそも意識は何のためにあるの?

AIは意識を持つか? ―機能主義では意識はわからない―

これ、実は最近のAIの世界でも話題になっているんです。

ChatGPTなんかのAIは、質問文に対してすごく自然な回答を返すでしょ? あれは、さっき触れた行動主義の枠組みだと、質問という刺激(S)に対して、解答という形で反応(R)しているわけですよね。

ただ、SとRの間にある関数が圧倒的に複雑だから、まるで意識を持っているように見える。実際、SとRをつなぐ関数の複雑度が意識と関係するのではないか、という提案もあります。

でも、現状のAIは意識を持っていないでしょう。AIが計算をするプロセスやその「構造」に意識が生じるとは考えられない。

そして、ある意味では小脳など僕らの脳の一部はAIに似ています。脳で起こっていることはものすごく複雑だけど、だからといってそこに必ず意識が生じるわけではない。

複雑さや生物にとっての機能・有用さなどから意識に迫ろうとすると、神経科学の知見に合わない考えに陥ってしまう。突き詰めると、僕は「機能」から意識に迫るのは筋が悪いと思っています。

じゃあ、意識って一体何なのか。クオリアみたいな、機能や有用性がよくわからない、奇妙なものがあるのは、どうしてなのか。ここでようやく今の研究の話になるんですが(笑)、僕はクオリアの「構造」に迫ろうとしているんです。構造主義的なクオリアへのアプローチ、それがクオリア構造学です。

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)