2024.6.3

共同親権法が成立【逃げる技術!第16回】でも問題が山盛り!

記事が続きます

日本の親権とは「子どもについての決定権」

そもそも親権とは、日本の法律では「子どものいろんな事柄について決める権利」のことです。現在の民法では、離婚後は単独親権で、父母のどちらか片方が親権を持ちます。

離婚届の用紙にも、子どもの名前と、親権者をどちらにするのかを書く欄があります。昔、子どもの生まれる前に「もう離婚しよう。わたしのことを『ブタ』や『下僕』と呼ぶような人と一緒にいては、赤ちゃんがそれを学習してしまう」と思って、勇気を出して役所でもらってきて記入したので覚えています(そのときに離婚できたらよかったのですが、引き戻されてしまい、できませんでした)。

賛成派からは「他の先進国では共同親権があたりまえ」「共同親権じゃないのは日本だけ」といった言葉も聞きます。しかし、そもそも「親権」という言葉の意味する範囲が違うので、このキャッチフレーズは誠実ではありません。あたかも共同親権のほうがスタンダードで先進的なものだ、と錯覚させようとしているのです。

日本の親権は「子どもに関する事柄を決定する権利」。これまでの民法では、離婚後は片方の親だけが持つ単独親権のみだった。法改正で両方が親権を持つ共同親権もありえることに。

親権と監護権の違いとは?

親権とは別に、監護権という言葉があります。「権」とはつきますが、子どもの衣食住、医療や教育などのすべてをケアする義務のようなものです。日本ではまだまだ女性が子どもの育児の大部分を担うケースが多く、離婚後も女性が監護権も親権も持つことがほとんど。父親が親権をとるのは全体の1割程度です。

ただ、親権と監護権は別のものです。「監護権は母親だけど、親権は父親が持つ」といった場合も、かなりのレアケースですがあるにはあります。

特にDVや虐待で離婚話となると、加害者は「離婚したくない」、被害者は「離婚してくれ」と平行線になり(我が家がまさにそうです)、早く別れるために、被害者が「子どもは自分のもとで育てるが、親権は譲ります」と加害者の主張を受け入れざるをえないケースもあります。別居親が親権だけを持つのです。

親権と監護権は別のもの。監護権を持つ監護者が、実際に子どもの面倒をみる。

DVや虐待の加害者が親権を持つと、何が起こるか?

DVの本質とは、暴力を加えるかどうかではなく、相手を支配することです。DVのあった夫婦が離婚し、両方の親が子どもの親権を持ったままになると、次のような困りごとが起こる可能性があります。

普段の子育てはすべて同居親がしているのに、受験、手術、通塾といった子どもに関する大事な決め事のときには、別居しているDV加害親が「自分も親権を持っているから」と口を出してくるかもしれません。

離婚前の事例ですが、家庭裁判所から面会禁止の命令を受けている――家裁がそう命令するということはおそらくDVや虐待があったのでしょう――別居中の父親が、「どうして俺に無断で手術をしたんだ」と娘の心臓手術について病院を相手取り、勝訴した事例があります(2022年・大津地裁判決)。とんでもない話ですが、DV加害者にとっては、我が子の命よりも自分のプライドや支配欲が優先されることがあるのです。

共同親権で「別居毒親」が生まれる!?

いま挙げた病院の裁判は、離婚成立前の話ですから、父親にも母親にも親権がありました。離婚後共同親権の導入後は、離婚したあとも子どもが18歳になって成人するまでは、父母の両方が親権を持ことになります。

親権は、①共同親権にする②父だけの単独親権③母だけの単独親権の3パターンから選べることにはなっています。ただし、父母の協議で決定できない場合には家庭裁判所が決定することになり、その場合は父母間の同意がなくても、家裁が「共同親権を命じる」ことができてしまいます。

トラブルのない元夫婦なら、共同親権にしても問題はありません。離婚して離れて暮らしても、時々会って、学校や進路の話もして、養育費や教育にかかる費用を双方が負担して、協力して子どもを育てていく。そのような元夫婦はいまもたくさんいます。

ただ、そうでない場合に共同親権が強制されると、養育費は払わないが口を出す、という「別居毒親」が誕生するリスクが生まれるのです。

離婚後は、①共同親権にする②父のみの単独親権③母のみの単独親権の3種類から選ぶことに。話し合いで決められなければ家裁が決定する。

片方の親だけで決めてよい「急迫の事情」は何を指すのか?

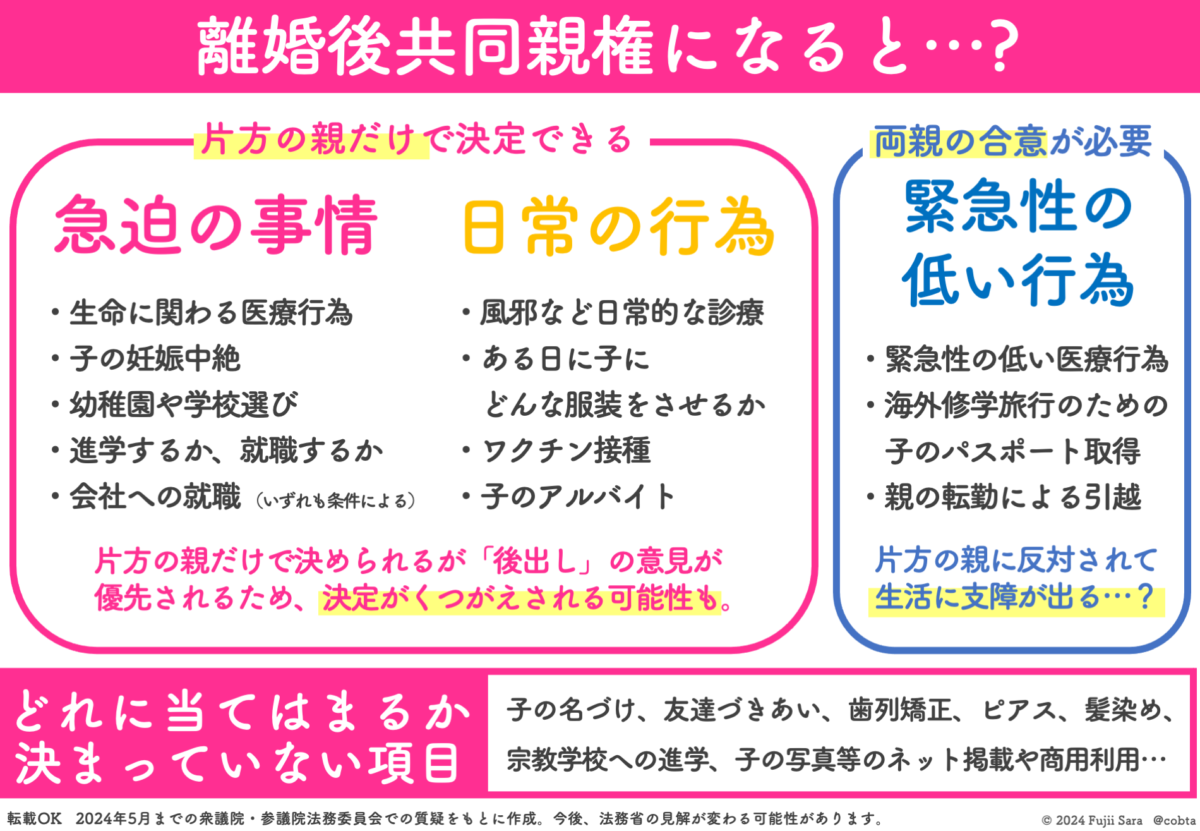

共同親権法案では、「急迫」の場合なら、例外的に片方の親だけで決めてよいとしています。法務省の説明では、例えば緊急手術や中絶手術などがこれにあたるとされていますが、何が「急迫」にあたるかの全貌は、国会の審議でもあきらかになりませんでした。

たとえば3か月後の手術を予約をしたあとで、別居親が「手術はやめろ」と病院に電話をしたら? 2~3か月後の手術は「急迫」とはいえない、というのが法務省の返事ですから(2024年3月14日の米山隆一議員に対する小泉龍司法務大臣の答弁)、父母双方が合意していないとキャンセルとなってしまいます。争う場合には家庭裁判所に持ち込むことになりますが、それでは手術に間に合わないでしょう。結果的に、子どもは適切なタイミングで手術が受けられなくなってしまいます。

共同親権下においても、「急迫」の事情があれば片方の親だけで子に関する決定ができる。しかし何が「急迫」にあたるのかの範囲はあいまいなまま、法案が成立。

日常の行為は、親権者のどちらもが単独で決められるので、無限ループに!?

共同親権においては、「日常の行為」はどちらかの親が単独で決定することができます。

例えば、学校の体育のプールについて。母親が「今日はプールに入れて下さい」と学校に伝え、そのあとで父親が「今日はプールに入れないで下さい」と電話をすれば、子どもはプールに入れなくなります。しかしそのあとで、また母親が「プールに入れさせて下さい」といえば、プールに入ることに。このような「無限プールループ問題」が、論理上は発生します。

また例えば、塾に申し込んだのに、あとからもう片方の親が「申し込みはキャンセルしたい」と電話をしたら? 塾はその子を受け入れていいのか混乱するでしょう。

しかも、なにが「日常の行為」にあたるのか、細かいことは決まっておらず、これからつくられるガイドライン頼みとなります。

学校、塾、保育園、病院といった子どもと関わる機関は「あとから別居親から訴えられたら困る」と想定して「念のため、申し込み時に父母双方の同意をもらっておく」ようになるかもしれません。すると、別居親の同意が得られずに教育や医療の機会を逃してしまう場面も出てくるでしょう。不利益をこうむるのは子どもです。

記事が続きます

記事が続きます

「DVのおそれ」つまり未来のDVの有無で共同親権が決まる!?

なお、家庭裁判所がその夫婦に共同親権があてはまるかどうかを判断する際、「DVのおそれ」があれば単独親権とする、という条文もありますが、これには多くの弁護士から不安の声があがっています。

なぜならまず、DVがあっても、現状、家裁で立証することは簡単ではないからです。

しかも「DVのおそれ」があれば単独親権に、というのは、裏返せば、過去にDVがあったとしても「今後はしない」と誓約すれば、おそれはないとみなされて共同親権が適用される可能性が残ります。

「DVのおそれ」があれば単独親権、つまり、「もう今後はDVしません」といえば共同親権になる可能性も。

細かいところはガイドライン頼みの運用に

法務省は、細かい運用についてはこれからつくるガイドラインで決めていく、としています。

そもそも学校や保育園や病院などが、子どもたち一人ひとりについて、両親が結婚しているのか離婚済みなのか、どの保護者が親権者なのかといった機微なプライバシー情報をどう把握するのでしょう。また知ったところで、どのように管理すればよいのでしょう。

世帯の情報については住民票の写しがあれば証明できますが、親権者を証明するには戸籍謄本が必要です。そんなものを証明のために持ち歩くのは非現実的です。

このように、実際に施行されたら運用に困ることがたくさん出そうな制度が、離婚後共同親権です。このような穴だらけの状態で法律ができてしまうのか、とわたしは驚きました。実際、法制審議会で全会一致を待たずに無理に多数決で国会に上程された法律というのは、この共同親権が初だそうです。

当初、この共同親権は養育費の支払い制度などとセットで議論されていました。しかしそちらは消えて、共同親権だけ残ってしまいました。日本の養育費の支払い率は、母子家庭で3割以下、父子家庭で1割以下と、低い数字にとどまっています。

もし、離婚後共同親権を導入するにしても、共同親権がどのような範囲に適用されるのかを議論、整備し、DVに対してすばやく対応できる策、そして別居親から子どもへの養育費がきちんと支払われるための仕組みなどを整えてから行うのが筋でしょう。順番が逆になっているのです。

「子どもに会いたい」は共同親権の理由にならない

テレビや新聞の報道では、「両親の離婚で別居親に会えなくてさみしい」といったひとり親家庭の子どもの声や、「子どもに会いたい。連れ去られた」と主張する別居親の声を取り上げることが非常に多いように見えました。

しかし、共同親権と、別居した子どもとの面会交流は、別次元の話です。「別れた子どもに会いたい」のであれば、その人が、子どもに「会いたい」「会ってもいい」と思ってもらえるような人になる努力をするか、他の阻害要因があるならそれを取りのぞくかしないといけないわけです。

現在も、別居親が子どもに会えない場合には面会の申し立てを家庭裁判所にすることができます。その申し立てをせずに「連れ去られた子どもに会わせてもらえない」と主張するケースもままあるそうです。

このように、問題が多く、またメリットがほとんどない共同親権が成立してしまいました。運用ガイドラインを決める会議体には、ぜひ、医療、家裁、弁護士、教育、保育、塾、DV被害者などの当事者と、子どもの声を代弁できる人を入れてほしいと考えています。

法案は成立しましたが、実際の施行まではまだまだ時間があります。もっと報道され、共同親権のリスクが広く知られてほしいと願っています。

別居親と子どもとが会う「面会交流」は、現在の法律でも家裁に申し立てができる。

当連載は毎月第1、第3月曜更新です。次回は6月17日(月)公開予定です。

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)