2022.5.31

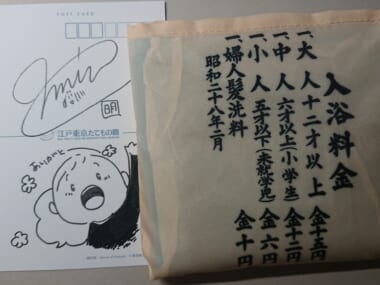

湯の中の世の中(1)──式亭三馬『浮世風呂』にみる他者との距離

当記事は公開終了しました。

2022.5.31

当記事は公開終了しました。

江戸POP道中文字栗毛

江戸POP道中文字栗毛

江戸POP道中文字栗毛

江戸POP道中文字栗毛

江戸POP道中文字栗毛

2024/5/24

NEW

2024/3/5

2024/2/26

2024/1/26

午前三時の化粧水

フィンランド くらしのレッスン

酒のつまみは、宇宙のはなし