2021.12.28

江戸時代漫画事情──慈悲の手と、無慈悲な表現規制の果て

当記事は公開終了しました。

2021.12.28

当記事は公開終了しました。

江戸POP道中文字栗毛

江戸POP道中文字栗毛

柴田勝家、戦国メイドカフェで征夷大将軍になる

柴田勝家、戦国メイドカフェで征夷大将軍になる

柴田勝家、戦国メイドカフェで征夷大将軍になる

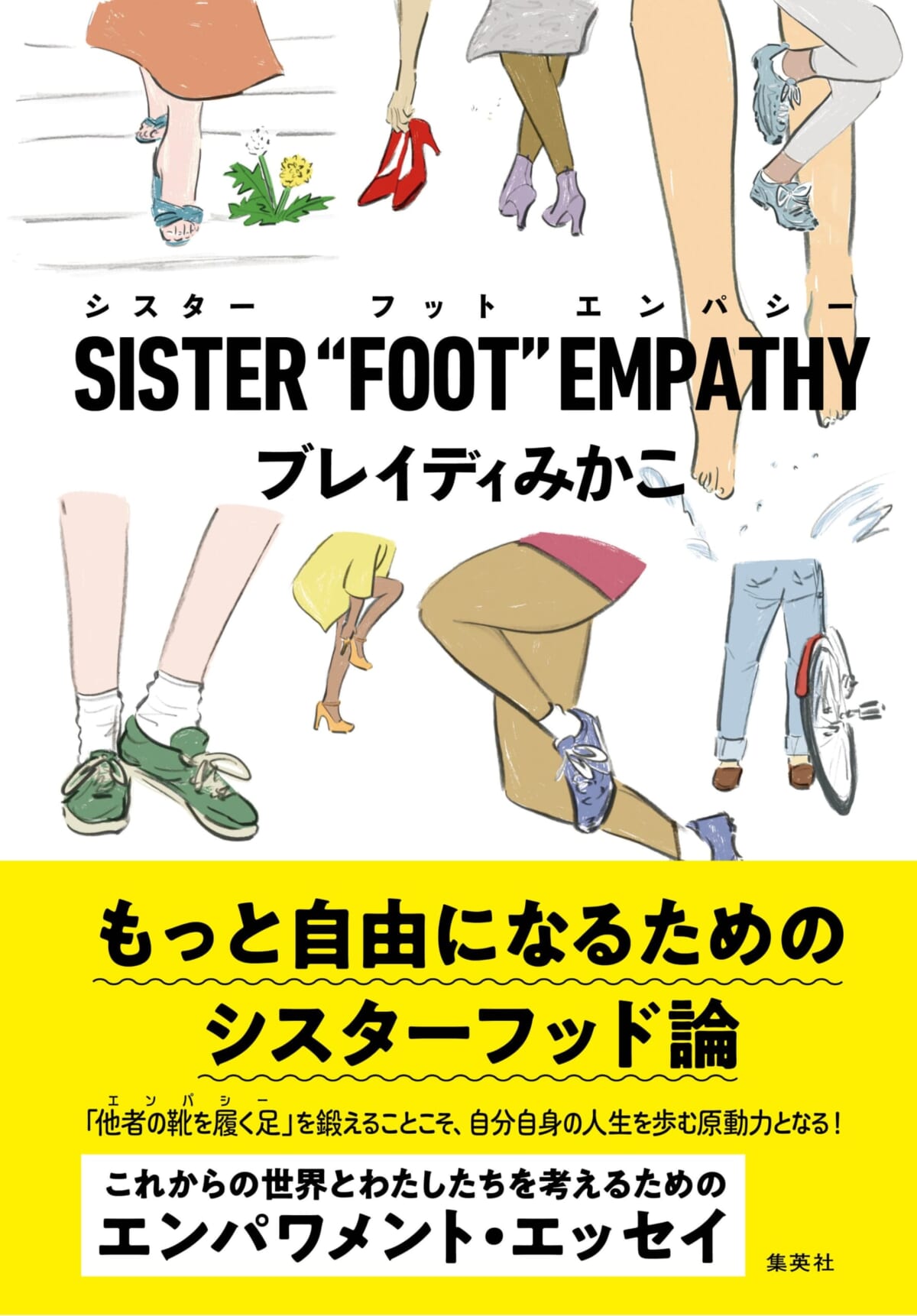

2025/6/26

NEW

2025/7/4

NEW

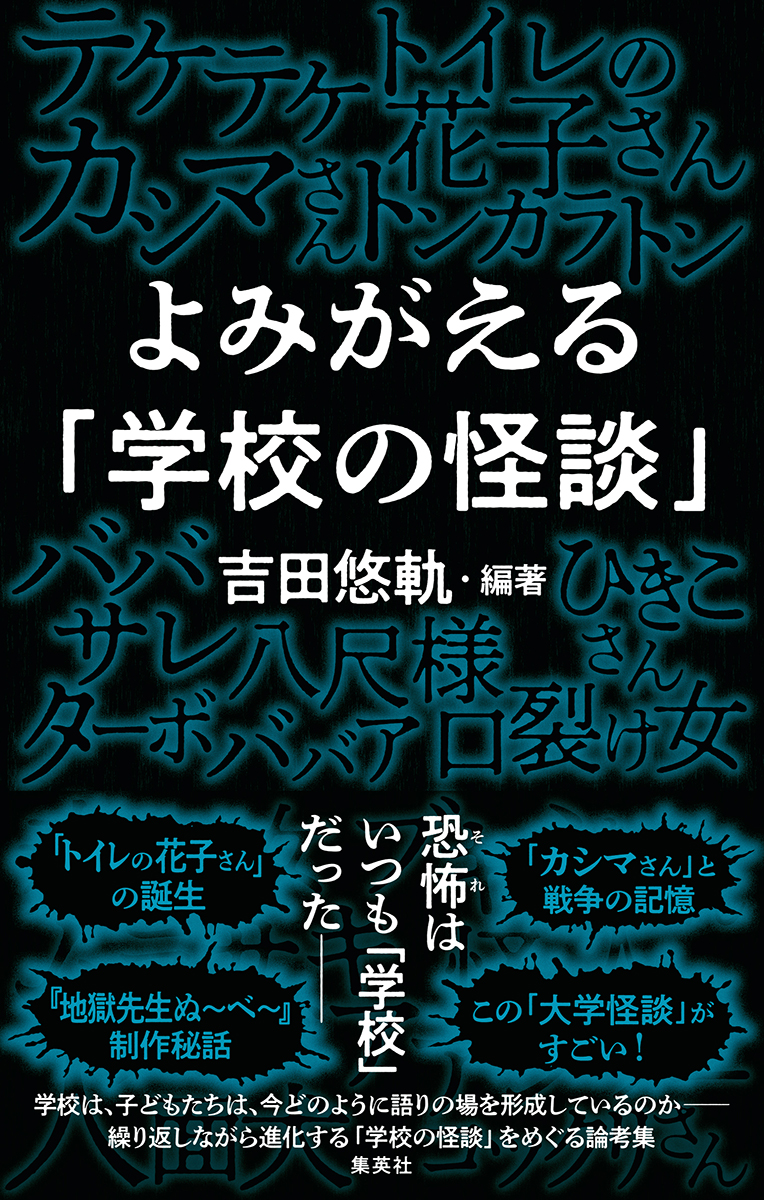

2025/5/26

2025/5/9

ケアとアートのダンス ~アクセシビリティのためのプロジェクト・レポート~

イラストレーター、准教授になる

ちゃぶ台ぐるぐる