2023.6.21

子どもの涙が通用しない事態もあることを知った。 第2話 習い事ドミノ

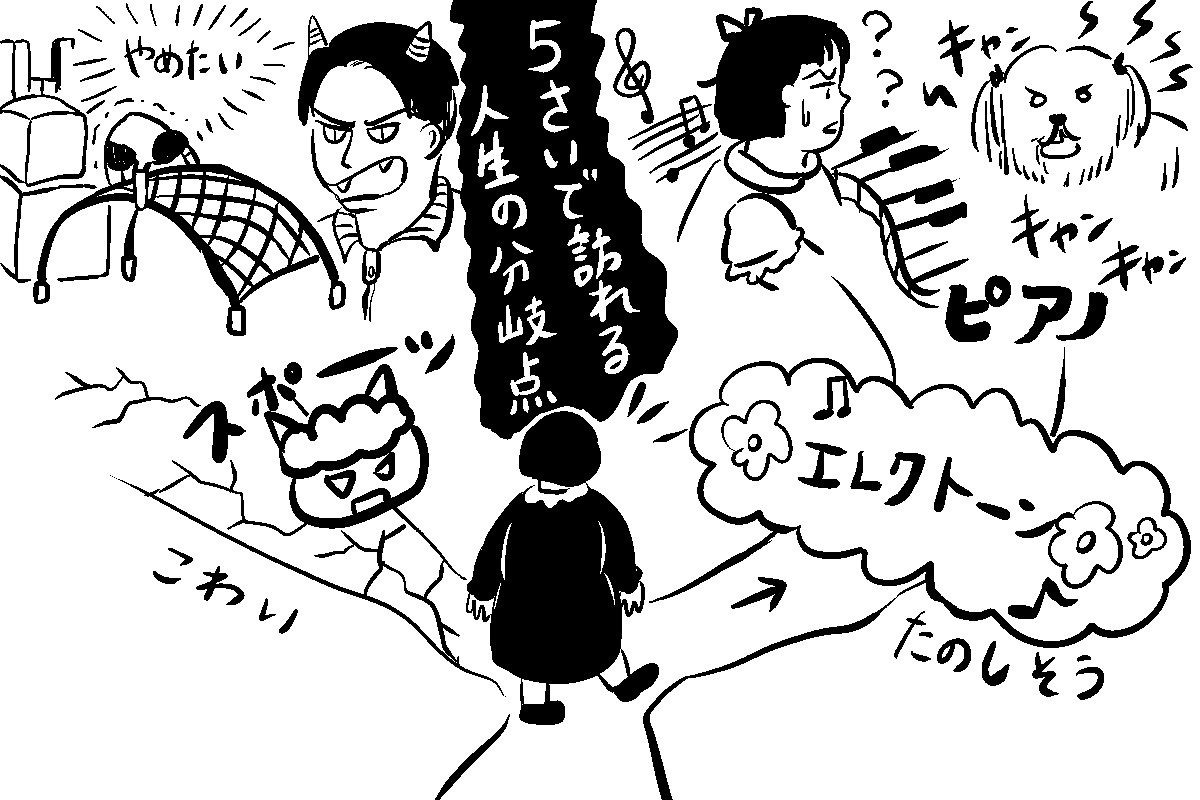

しかし、いざピアノを習い始めると、全く面白くなかった。

私が通ったピアノ教室は、某大手のピアノ教室ではなく、個人の先生が自宅でやっている類のものだった。見知らぬ先生の家のインターホンを押し、同年代の子供もいない場所に一人で臨む。それが幼少の私にはあまりにも過酷だった。おまけに先生の家のマルチーズはめちゃくちゃ吠えるし、先生の家も遠い、通うのがめんどくさい、ピアノの練習そのものも退屈で苦痛で、どうでもいい。

そこで気づくのだが、私は別にピアノやエレクトーンが好きなのではなくて、単に子供たちとワイワイ遊んでる雰囲気が楽しいだけだったのだ。

しかし、気づくのが遅かった。すでに我が家には誰かから貰ったというどでかいエレクトーンが運び込まれ、私も私で、でかい立派な新しいおもちゃがもらえることに上機嫌ではしゃいでいたばかりだった。エレクトーンがなぜ我が家に来たのかはわからないが、ピアノを習うにあたって家で練習する必要があると考えたのだろう。実はその数年後にはピアノも買ってもらう。幼稚園くらいから「ふけいき」という言葉は知っていたが、それでもまだ好景気の名残があった時代だ。

こんなことになって「辞めたい」などと言える雰囲気ではない。

こんなことなら、我慢してスポーツクラブを続ければよかった、あの時「辞めたい」なんて言っていなければ……その後中学2年生まで辞めるチャンスがなくずるずるとピアノを続けることになるのだが、その間何度も「辞めたい」と言ったあの日に立ち返り後悔し続けることとなった。

記事が続きます

というのも、小学生になった頃から両親の教育方針として「一度始めたことは最後までやり遂げる」というスタンスが生まれていたからだ。途中で投げ出すことはだらしない人間になる第一歩で、真っ当な大人になるためには、まずは「最後までやり遂げる」ことが重要らしかった。テレビにギャンブルで人生が破滅した人なんかが映し出されると、「こうならないために辛くても仕事を投げ出してはいけない」「根性がないから」「粘り強く頑張れ」「努力」などなど日常のいたる場面でこれらの言葉は念仏のように唱えられた。もしかすると、学校に毎日きちんと通って破滅しないでほしい程度の気持ちで言っていたのかもしれないし、または、この頃はまだ年功序列で出世し給料が上がっていく時代なので「続ける」が重要だという実感もあっただろう。ともかくこの「続けること」をよしとする風習が生まれたおかげで、その後、憂鬱なピアノ教室に加え水泳部のハードな日々からも抜け出せなくなるのだった。

記事が続きます

次回は7月19日(水)公開予定です。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)