2021.11.13

離婚して上京した57歳元農家が、タクシー運転手を目指したら……

腹を括るしかない

東京にでてくるしかなかった。

冷めきった3杯目のコーヒーをひと口すすり、スポーツ新聞を手にとった。上原が両手を突き上げて勝利のガッツポーズをとる写真を掲載した『日刊スポーツ』は「負ければ敗退 韓国戦 4時間死闘制し五輪王手」と長い見出しを付け、北京オリンピック・野球のアジア予選で日本が韓国を4対3で破った試合が一面を飾っていた。そこを飛ばし、二面も三面も飛ばして求人欄を広げた。そのとたん、吸い寄せられるように「心機一転!!」に目が行った。度の強い老眼鏡をかけても拡大鏡が必要なくらい小さな文字を並べた求人広告のキャッチコピーだったが、それはタクシー運転手を募集するもので、会社の所在地は「渋谷区」とある。渋谷区がどこにあるのか皆目わからない。タクシー運転手という仕事に惹かれたわけでもない。それなのに、そこに記された「心機一転」の文字を目にした瞬間、迷いなのか不安なのか、胸の奥でくすぶっていた自分でもよくわからないもやもやが、すとんと落ちた。カフェ・ダイニングで日刊スポーツの求人欄のページを開いているのは必然なのだと感じた。そうだとすれば、このホテルに泊まったこと自体が必然だったのだとも思う。東京でタクシーの運転手なんてやれるだろうかという心配などこのときは頭に浮かばず、すぐにその会社に電話をかけた。年齢を聞かれ「五七歳です」と答えたところで先方は「申し訳ないけれど」と断りの言葉を返してきた。「そうですか」と言って電話を切ったが、それでも彼は、タクシー一本に絞って職探しを続けることにした。2社目も3社目も4社目も「面接にこい」とすら言ってもらえず歳を理由に体よく断られたが、心機一転と自分に言い聞かせた。まさに心機一転なのだ。東京でタクシーの運転手としてやり直す。このとき、彼は、そう腹を括ったのだ。

なんとか採用されるが……

省東自動車の社員寮は道を挟んで会社の真向かいにある3階建ての茶色いマンションで、案内された部屋は、いわゆる2DK、身ひとつで東京にでてきた初老の男がひとり暮らしをするには広すぎる空間だった。不動産業者に連れられてアパートの空き物件の内覧でもしているように、先住者が去って久しいであろうと想像がつくそこには、備え付けの、しかし配線されてない役立たずのエアコンを除けば、冷蔵庫、洗濯機はもちろん、一切の家具の類も窓のカーテンさえもない。「ガランとした」という表現しか浮かばないガランとした部屋。かつては3畳ほどの大きさのカーペットが敷いてあったとわかる跡が残るフローリングの間で、彼は、ボストンバッグを提げたまま、まず何をしていいのやらわからずに突っ立っていた。

「ここを使ってくれ。今日からあんたの部屋だ」

法師誠也はそう言った。

7時間前、カフェ・ダイニングで4杯目のコーヒーを前にして電話をかけた『省東自動車株式会社』は、四社のタクシー会社に門前払いされた後の、5番目に連絡をしてみた板橋区内の会社である。

「採用祝金10万円支給 入社研修日額3万×5日 年齢不問 生活支援制度有 独身・家族寮、即入」

紙面の下半分に20社も並んだタクシー会社のそれと同様、3センチ四方の小さなマスに採用条件をびっしり書き込んだ募集広告の内容に特段の興味を惹かれたわけではないが、所在地を知らせる「東武東上線上板橋」を読み飛ばせなかった。長男の顔が浮かんだのと、羽田空港のリムジンバス乗り場で案内係の男が彼を混乱させた「東武東上線だと」の言葉が頭のどこか片隅に残っていたせいかもしれない。

「そうか、大分県からでてきて、行く当てもないのか」

電話口で対応してくれた省東自動車の採用担当者は、後に、何くれとなく彼の世話をやいてくれることになる法師誠也で、名前からして有り難さに溢れた営業部長だった。タクシー運転手として働くのに必要な二種免許を持っていること、経験があること、書類上だけでも離婚という形をとらなければならなかった妻が大分にいること、今夜の泊まる場所も決まってないことなど、彼が抱えている事情の断片を聞いた法師誠也は、電話の向こうで、ひと言「わかった」と応じ、面接することもなく57歳の彼を採用すると言い、午後4時にホテルまでクルマで迎えに行くと続けたのだった。

宿直室から借りだしてきた布団と石油ストーブを寒々とした部屋に運び入れ、「今夜はこれでいいとして、明日か明後日には暖房器具と布団を一組どこかで買ってこないといけないだろう」と考えたのが、職と住む部屋を確保した彼の最初の仕事だった。石油ストーブの銀色の反射板が真っ赤に染まり、少しだけ室温が上った部屋で、彼は初めて腰を下ろした。とたんに冷気が尻に凍み、東京ってこんなに寒いのかと驚いた。

ホテルで分不相応な朝食を摂ってからは、少しでも出費を抑えなければと何も食べていなかった。腹が減っている。自分を迎えにきてくれたクルマが省東自動車に着く直前、交差点の角にファミレスの看板がでていたのを思いだし、そこに向かった。大分では名前も聞いたことがない『ビッグボーイ』。ステーキとハンバーグが専門のファミレスで、注文したのは、おそらく俵を模した形のハンバーグだから「大俵ハンバーグ」なのだろうが、それに、サラダ、スープ、ライス、カレーがお代わり自由のセットだった。この日から後、離婚して峰田に残してきた妻を呼び寄せるまでの10か月間、彼は食事を、来る日も来る日もここで摂ることになる。

店内のいちばん奥の窓際の4人掛けのボックス席に座ると、ガラス窓の向こうをひっきりなしにクルマが通る片側一車線の道が見えた。濃いオレンジ色のボディに青と白のラインがデザインされた中央無線グループ*1のタクシーが走り抜けていく。このあたりで回送表示をだしているのだし、あれは省東自動車の営業車だろうか。東京でタクシー運転手として働くには、二種免許とは別に、東京タクシーセンターが実施している地理試験に合格する必要があると教えられた。合格率が40パーセント台でしかない難関だと脅かされているその試験を突破したら自分もあの中央無線カラーのタクシーを運転するのだと考えると、行く当てもなくコーヒーを飲んでいた今朝の状況が噓のように思えてきた。このときの彼は、地理試験を、東京のタクシー運転手なら誰もが通る関門くらいにしか思っていない。事実、そのとおりではあるのだけれど、関門通過にはずいぶんな努力を要するとは想像もしていなかった。長男の顔が浮かんだ。有名な精密機械メーカーで働く息子に会うのはいまは無理だとしても、やつが住む独身寮も同じ板橋区にあるのだし、いつかいっしょに飯でも食えるようになるだろう。まずは自分が稼げるようにならなければ。最初の給料を貰うのは、1か月か、もしかしてもう少し先だとしても、手をつけずに残してある45万円があればやっていける。封筒に入れたままのその金は、肌身離さず持ち歩いている黒い合皮の小さなバッグのなかにある。それをギュッと握りしめた。2日後、40万円以上を入れたまま地下鉄だか山手線だかの車内に置き忘れ、ついに戻ってくることがなかった黒いバッグである。

(以下、次回に続く)

全文無料公開「いつも鏡を見てる」次回は11/17(木)公開予定です。

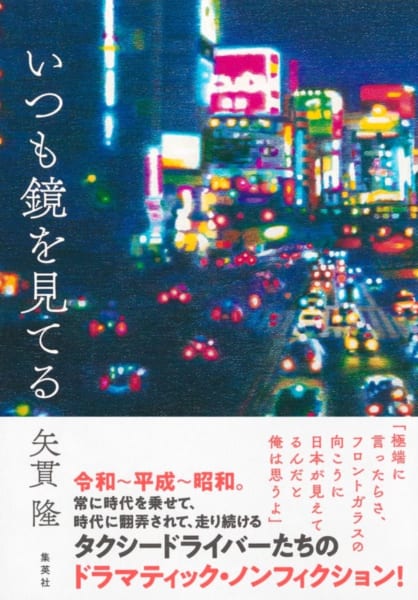

『いつも鏡を見てる』好評発売中!

「極端に言ったらさ、フロントガラスの向こうに日本が見えてるんだと俺は思うよ」(本文より)

タクシードライバーの職務経験を持つ著者が、様々な背景を持つ多くのドライバーたちの人生を徹底取材して描く、ドラマティック・ノンフィクション!

書籍『いつも鏡を見てる』の詳細はこちらから!

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)