2022.9.29

注文したのは私……「俗」が聖なる場面に放たれるとき 第1回 絵画空間に置かれた「自分」—寄進者の肖像

全体の雰囲気、色使い、モチーフ……さまざまなアプローチがありますが、細部の意味や作品世界の背景を知れば、より深く絵画を味わうことができます。

古代ギリシャ・ローマ神話、キリスト教、聖母、聖書の物語世界、寓意、異端、魔女……画家が作中に散りばめたヒントに込められた意味とは。

小説執筆と並行して美術研究を重ねる、芥川賞作家の石沢麻依さんによる西洋絵画案内です。

第1回 絵画空間に置かれた「自分」—寄進者の肖像

![ファン・エイク兄弟<ヘントの祭壇画>1432年 ベルギー、ヘント [ヘント・バーフ大聖堂]](https://yomitai.jp/wp-content/uploads/2022/09/65783403d35d7b966ff51434a2addd3a-e1663131554328.jpg)

聖書場面の立会人、あるいはキリストによる奇跡の目撃者

暗い影に包まれた聖堂内で、硝子越しに目にした祭壇画は、光の中息づくように浮かび上がっていた。襞を成す布地の重量感や刺繍の細やかさ、宝飾品から溢れ出る輝き、精密な風景描写、そして静謐ながらも揺らめくような人物の表情。初期ネーデルラントの画家ファン・エイク兄弟の〈ヘントの祭壇画〉(一四三二年)には、重層的に作り込まれた箱庭めいた世界が静かに広がっていた。

二〇一九年、ベルギーのヘントの街を訪れた時、真っ先に向かったのが祭壇画のあるシント・バーフ大聖堂だった。二〇一二年に始まった修復作業のために、パネル画全てがそろっている状態ではなかった。それでも、六百年近く前の鮮やかで水晶のように澄み渡った絵画世界は、それと対峙する私のいる現実をのみ込もうとしていたように思う。あの時、照明を抑えた聖堂がむしろ朧と見え、描かれたものの方が現実ではないかと、くるりと反転する眩暈に似た感覚を覚えていた。

柔らかな影から息をひそめて眺めていたのは、初期ネーデルラント絵画の精妙な描写だけではない。その時私が見入っていたのは、祭壇画の外パネル下段に並ぶ四人の人物像であった。左右両端で跪拝する依頼主の毛織物商人夫妻ヨース・フェイトとエリザベス・ボルリュートと、その視線の先に佇む洗礼者と福音記者の二人のヨハネの彫像的な姿。写実的な夫婦像に対し、グリザイユという手法で描かれた灰白色の聖人像は異質なものと目に映るかもしれない。しかし、その大理石めいた姿こそ、祈りを通して夫婦の前に現れた聖人という聖性を示し、幻視もしくは顕現という奇跡を際立たせるものだった。

中世以降、祭壇画や宗教画は教会や修道院のみならず、王侯貴族や裕福な市民によって制作を依頼され奉納されていた。この奉納画と呼ばれる絵画において、聖書内容や聖人像と共に、寄進者と呼ばれる個人の依頼主の肖像もまた描き込まれている。その場合、寄進者は聖書場面の立会人、あるいはキリストによる奇跡の目撃者という役割をも担うことになる。聖なる出来事が書物の中に留まらず現実世界へと続き、過去と現在、そして神の世界と世俗という二つの時間や空間が結びつけられてゆくのだ。例えば、イタリアのマザッチオの〈聖三位一体〉(一四二七年頃)では、厳密な遠近法の採用によって、絵画という聖なる世界と現実空間が連続して見えるよう工夫が施されている。それとは異なるかたちで絵画と観る者のいる世界を繋げたのが、初期ネーデルラントの画家たちだろう。彼らは天上の荘厳な世界のみならず、身近なものに潜む聖の在り方を描いていた。つまり、聖母子や聖人像、あるいは聖書場面に「日常の聖」が取り込まれるようになったのである。それは同時に、聖なるものを見るとは何か、という問いに対する新たな追究だったのではないかと思う。

![マザッチオ〈聖三位一体〉1427年頃 イタリア、フィレンツェ [サンタ・マリア・ノヴェッラ教会]](https://yomitai.jp/wp-content/uploads/2022/09/Masaccio.jpg)

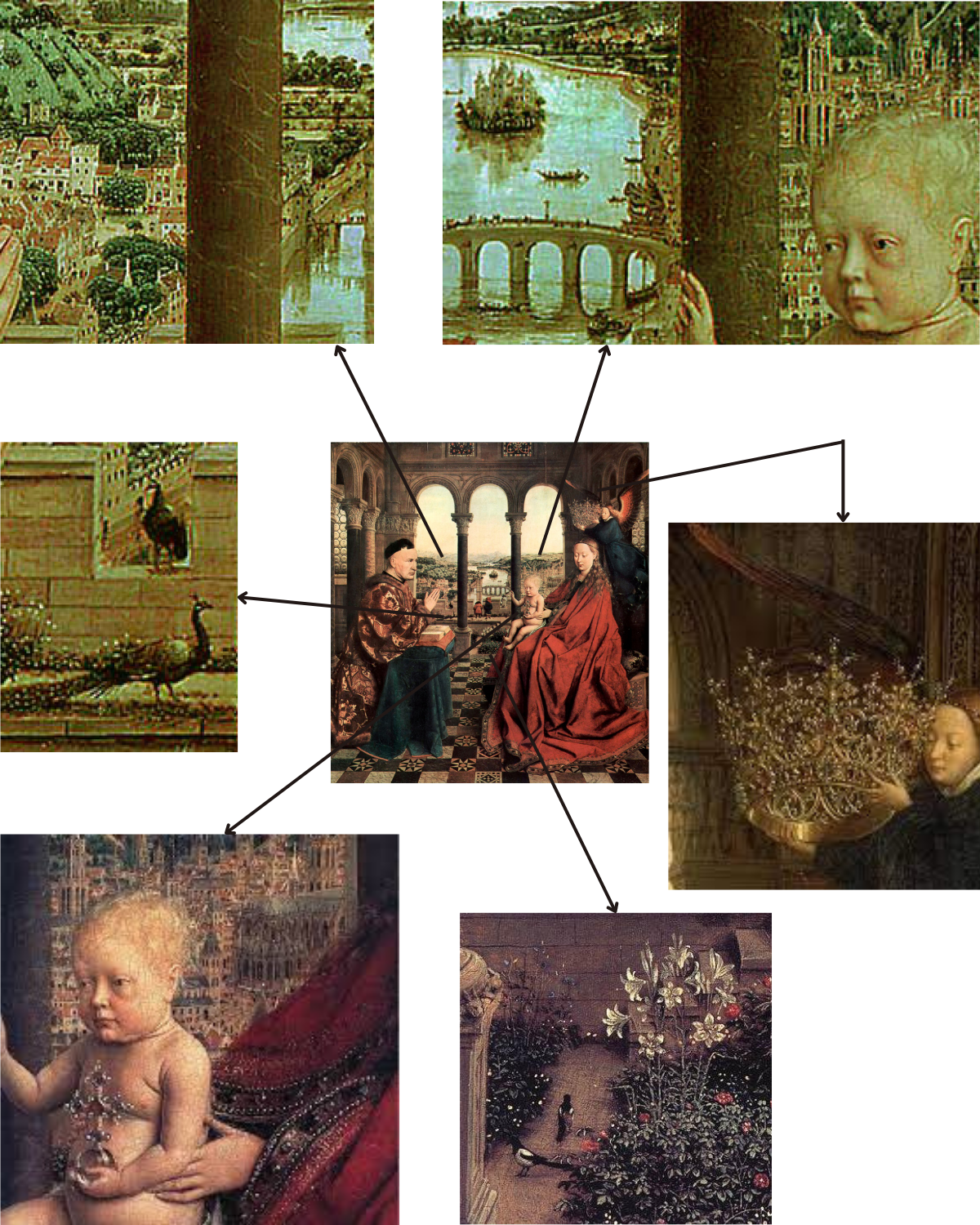

その問いかけへの答えのひとつに、ヤン・ファン・エイクの美しい宗教画〈宰相ロランの聖母〉(一四三四—三六年)が挙げられるだろう。画面奥へと開かれた室内に、両手を合掌の形に組み合わせ、祈祷台を前に跪く男性の姿がある。おそらくは聖書から目を上げたところなのだろう。その目に映るのは、顕現した聖母子であった。赤い外衣に身を包む聖母マリアの両手は、膝にのせた幼児キリストを柔らかく支えている。キリストの左手は十字架のついた硝子の宝珠を抱え、その右手は祝福を与えるかのように宙に掲げられている。そして、宙を舞う天使によって、豪奢な王冠が聖母の頭に載せられようとしていた。

細部まで精緻なこの絵画は、ブルゴーニュ公国フィリップ善良公の宰相ニコラ・ロランによって注文された奉納画である。これは、かつてオータンにあった聖堂ノートルダム・ドゥ・シャテルに奉納されたという。その繋がりを示すものとして、画面奥の窓の向こうに広がる街並みは、寄進者ロランの領地のあったディジョンやオータンだと考えられてきた。

背景と現世が視覚的に結びつけられる一方で、象徴的な記号もまた絵画内にちりばめられている。円柱アーチ向こうの庭に咲き誇る百合や薔薇は、聖母の純潔を示すものであった。また、さらに奥まった場所に描かれた二羽の孔雀は、名声や繁栄の化身とされ、そのそばで後ろ姿をみせて佇む二人の男性の地位をほのめかすものとされている。

同一画面内に実在の人物と幻視された聖母子が置かれていることから分かるように、〈宰相ロランの聖母〉には聖俗の不思議な均衡が見られるだろう。寄進者の奥、左岸にひしめく家や街中の広場など日常的な風景に対し、聖母子のいる右岸の土地には教会や聖堂が宮殿のように立ち並び、どこか非現実的な印象を醸し出している。場所が象徴するのは、ロランの生きる世俗という現実と、聖母子のいる天上の世界であった。そして、この二つの土地を隔てる川にかかる橋こそが、聖俗の世界の融合を表しているのかもしれない。また、聖母マリアの頭上の王冠とキリストが手に持つ宝珠は王者の象徴であるために、天上の王と女王としての聖母子の側面が強調されることになった。この幻視は、聖なる存在による世俗の権力への祝福を意味しているとも考えられる。このために、ロランが跪く寄進者として描かれても、聖に対する世俗の威容は拮抗していると見られるのだ。

奉納画の寄進者像には、幾つか定型がある。多くの場合、寄進者の背後に、聖母子との間を仲介する守護聖人が佇んでいる。あるいは、聖なる存在に比べて、寄進者が小さく描かれることもある。しかし、〈宰相ロランの聖母〉に取り成しの聖人の姿はなく、かつ寄進者は聖母とほぼ変わらぬ大きさを示す。さらに、聖母子が顕現したのは教会や聖堂内ではなく、美しいモザイク状の床、精緻な模様付き色硝子のはまった窓、細かな装飾のある円柱などから、おそらく寄進者の私的な空間だと考えられるだろう。それもまた、ロランという世俗の権力者の描き方がいかに独特であるかを示すものとなっている。

しかし、聖俗の均衡を解くような仕掛けも絵の中にはあるような気がする。それは、眼差しの行方ではないだろうか。ロランの眼差しの焦点は聖母子に結ばれることなく、遠くへとすり抜けてしまっている。聖母子との対面という構図を取りながらも、その奇跡を目に映しているのかどうか、それは曖昧なままだ。さらに、画面奥の二人の男性がロランや聖母子に背を向けているのも、幻視の空間との隔絶を表しているように思われてならない。ファン・エイクの細部にまで至る見事な写実性は、聖母子の存在をも際立たせているが、同時に結ばれない眼差しによって、聖性という透明なものをも表しているのかもしれない。

![ヤン・ファン・エイク<宰相ロランの聖母>1453年頃 フランス、パリ[ルーヴル美術館]](https://yomitai.jp/wp-content/uploads/2022/09/f51de0f489b9260da107f3ea51fdfbbf.jpg)

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)