2020.12.4

30歳差の親友ごはん

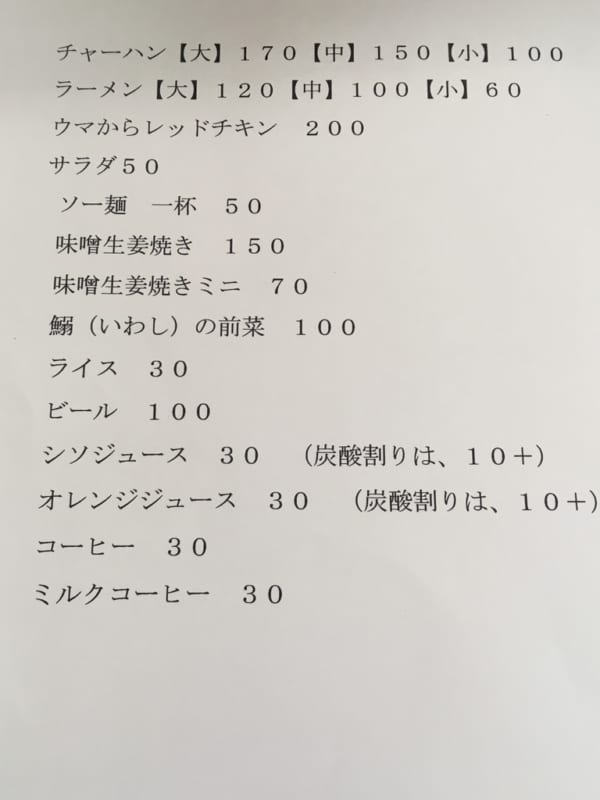

翌日、昼ご飯の時間がやってきた。階下から「きーちゃん! ごはんできたから早く来て!」と叫ばれ、降りていく。テーブルには、プリントアウトされたメニューが置かれていた。手書きではないところに本気が見える。薫子さんが私にこっそり「ハルトはキーボードがまだ苦手なんだけど、頑張って打ち込んでたよ」と教えてくれた。

「どれにする?」促されて考え込む。「あ、数字は値段ね」。しれっとハルトは言った。

なんと食事は有料だった。普段の交換条件よりも現実的になっている。「お金取るの……」と、ひとことぐらい言ってみたが、「当たり前じゃん。でも、おとくだよ?だって材料費とってないからね。見てよ、チャーハン【大】を170円で食べられる店ある?」と論理的に大筋では間違っていない反撃をされ、受け入れてしまう。

お腹が減っていたこともあり「早めにできるものは何ですか?」とシェフに尋ねた。「うーん、どれもそんなに時間はかからないよ。サラダは早いですね。あと、おすすめはウマからレッドチキン。俺も食べたい。絶対うまい。自信ある。作ったことないけど」。

薫子さんと相談し、私たちはサラダと鰯の前菜と、ウマからレッドチキンを注文した。ハルトシェフは厨房に立ち、てきぱきと料理を始めた。最初に出てきたサラダは、ざく切りキャベツに特製のソースをかけたもの。マヨネーズと七味と醤油のバランスが良く、思わずビールを注文した。「ビールはどんどん飲んでね! 手間がかからないのに儲かる一方だから!」とシェフはほくほくである。

続いて出てきたのが、「鰯の前菜」。鰯の甘露煮自体は出来合いのお惣菜だそうだが、庭に走り出て摘んで来たばかりの大葉と、焼きたての卵焼きが添えられている。「卵焼きは味をわざと付けていないから、鰯のタレをつけて食べてね」。卵を大葉にくるんで、タレを絡めて食べてみると、確かにとても美味しかった。

最後に、自信作の「ウマからレッドチキン」。レッドというよりイエローではあるが、完全なるオリジナルの逸品で、確かにウマくて辛い。鳥の手羽をフライパンで焼いた後、やはりハルト特製のソースで仕上げてある。複雑な味わいだったので、ソースの素材を薫子さんと推理する。

「マヨネーズ、タバスコ、醤油、お酢、それからこの甘みはなんだろう?」私には、奥の方にある仄かな甘みの正体がわからなかった。

「ふふん」と得意げなハルトに、薫子さんが尋ねる。「メイプルシロップじゃない?」

「よくわかったね! そうだよ」。

ハルトは、何をどれくらい入れたらどのような味になるのか、頭のなかでだいたい想像できるのだそうだ。ウマからレッドチキンのソースはいままで食べたことがない味だったのに、とても美味しい。薫子さんは「なぜかハルトはタレとかソースの使い方や味付けが上手なんだよね。私よりも……」と首を捻り、続いて「ただ、彼の味つけはいつもジャンクなのよ」とため息をついてもいた。いったいどこでこういう味覚を学んでくるのか、まったく見当がつかないようだ。

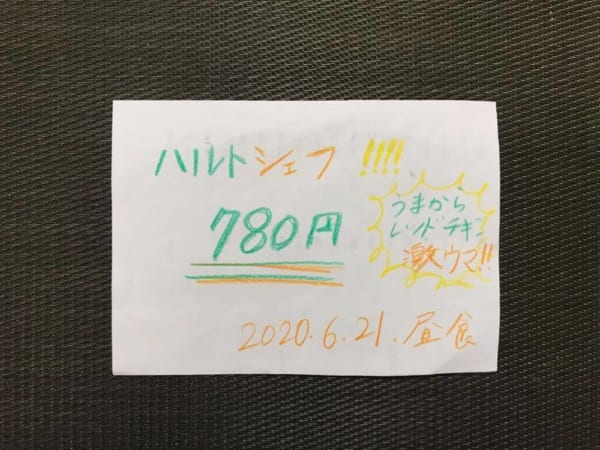

その日のお代は780円だった。今のところツケにしてある。これからごちそうを作り続けてもらい、5千円になったら一括で支払う約束だ。かつては泣きわめくくらいしかエネルギーの使い方を知らなかった小さい人が、十二年経ってみると私に料理を振る舞い、お小遣いを稼ごうとしている。いまでは私は、彼がすっかり大人になってしまうのをびくびくしながら見守っている。急に大人になられて一緒に遊べなくなるのがつらい。

なんという身勝手さだろう。私はときどき彼らの家を訪れては一緒に過ごして、ただただ楽しさを享受する立場を堪能してきた。私はきーちゃんとして、このままそのわがままを貫かせてもらい、八年後にはみんなで一緒にお酒を飲もうと思う。彼が生まれてからの年月よりも、彼がお酒を飲めるようになるまでの年数の方がもはや短くなっていることに驚くとともに、言葉にしにくい寂しさも感じている。

※濱野ちひろさんの「一期一宴」、次回は、12/18(金)配信予定です。お楽しみに。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)