2025.9.23

第5回 なぜその「ほめ」ことばは伝わらないのか?──伝わる「ほめ」を考える

記事が続きます

見透かされた「ほめ」

執拗に繰り返される「なぜそんなにかわいいのか言ってみろ」という促しにも、文脈効果がない。「なんで今日もそんなかわいいん」(隼人5)、「ゆうてみちょっと」(隼人8)、「今日もー、なんでそんなかわいいんかゆうてみ?」(隼人9)、「ちょおゆうてみ?」(隼人10)と、隼人は智美の沈黙にもかかわらず、「かわいい理由」を智美自身に語らせようとしている。

文脈効果がなく、新情報も追加されずに繰り返される「ほめ」。答えようのない、執拗な「なぜそんなにかわいのか」という「問い」。そして、彼女が自分の家に遊びに来ているにもかかわらず仕事を続けているという彼氏の状況。

ここから導き出される隼人の「ほめ」の意図に対する智美の最も合理的な推論は、「自分を放置して仕事を優先させるための時間稼ぎだろう」というものである。(智美11〜17)では、「間を埋めるためにそういうことを繰り返すのはやめてほしい」「好きなように仕事をして」と隼人の意図を見透かした発言が行われている。

「ほめ」の悪用

隼人のこの「ほめ」について、私が悪質だと思うのは、彼が自分の「失礼な振る舞い」に対する非難を免れるために、「ほめ」という彼女の感情を利用する方法を用いていることだ。

恋人が自分に会いに家に遊びに来ているにもかかわらず、彼女を放置したまま仕事を継続するという振る舞いは、礼儀を欠いている。彼女は彼の愛情を疑うかもしれないし、軽視されていると感じるかもしれない。そうなると、智美は隼人に対して否定的な感情を持ち、隼人は責めを負う立場に立つことになる。

それを避けたいのであれば、本当なら仕事は後回しにして彼女と向き合えば良い。しかし隼人はそうはせず、仕事に意識を向けながらもあくまで彼女に関心があり、向き合って会話しているかのように振る舞おうとする。そのために利用されているのが、今回の「ほめ」なのである。

意味のある会話が成立してしまえば、情報処理のために認知コストがかかる。なるべく仕事に集中し、会話に費やす労力を最小限に抑えつつ、智美への感心の強さを表す最も「手軽」な方法が、「かわいい」という「ほめ」なのだから、こんなに失礼なことはないと思う。

さらに、「なぜそんなにかわいいのか」という質問も巧妙である。相互行為において質問と返答はセットであり、質問されると、された側には返答する義務が生じる。発話の順番を相手に譲っておけば、相手が返答する間は自分の時間が稼げるのだ。答えようのない質問であることがなお時間稼ぎになる。意味のある質問をして、意味のある返答が返ってきたりすると、自分も次のターンで意味のあることを捻り出すために、一時的にでも思考をそちらへ向けなければならなくなって、仕事に集中できない。

このように隼人は、彼女を軽視する振る舞いをしておいて、その責めを免れるため、本来彼女への愛情や関心を示す「かわいい」という「ほめ」を、最小限の労力で最大限の効果をもたらすものとして選択しているといえるのである。

「ほめ」の裏側

「ほめ」は表現上、相手を承認し、称賛を示すものである。しかし実際のところ、ほめる側の目的は、意識的・無意識的にかかわらずさまざまである。単純に相手を喜ばせたいということもあれば、相手と親しくなるために相手への好意を伝える目的でほめることもある。自分が「他者の良い側面を見られる人間」であることを周囲にアピールする目的で行われることもあれば、場合によっては相手を良い気分にさせて商品を購入してもらうために行われることもあるだろう。

しかし、ほめられる側が本当にその承認欲求を満たすためには、その「ほめ」が「純粋にそのほめの対象のすばらしさに感嘆し、ほめる側が本心から言っている」と受け取られなければならない。究極的な「ほめ」とは、ある意味で一種の感嘆詞のように、ほめる側に何の意図や目的もなく、「思わず口から漏れ出た」と受け手が感じられるものである必要があるのだ。

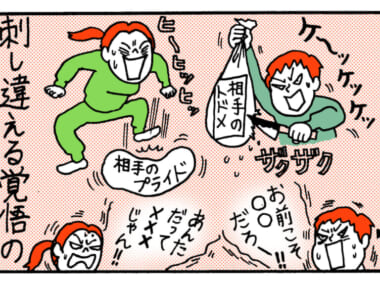

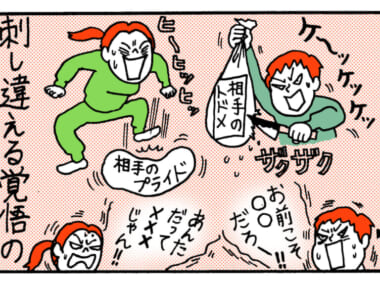

コミュニケーションでは「相手はなぜそう言ったのか」という、相手の意図に対する推論が多かれ少なかれ常に働いている。私たちは誰も、心にもない「ほめ」でおだてられ、有頂天になって相手の思い通りに動いてしまうという失態を演じたくはないから、「ほめ」においては特に、ほめ手の意図が厳しいスクリーニングにかけられることになるといえるだろう。

そしてその検証の結果、ほめられた人が、「ほめた側は自己の利益のために私をほめている」と推測すれば、そのほめは本来の機能、すなわちほめられる側の承認欲求を満たし、気分良くさせる、という働きを失う。むしろ、「自分を操作する」ためになされたものであると見なされ、否定的に捉えられてしまうだろう。

純粋な感嘆としての「ほめ」

冒頭でも述べたように、一般に「ほめ」は良いことであると考えられている。「夫をほめて家事を『してもらう』」という「賢い」使い方もあるようだ。そのために、ほめるタイミングやほめる対象、用いる表現などに注意を払う人は多いだろうが、それが実は「善人のフリをして相手を操作する戦略」であるという事実、そしてそれがいかに不誠実で一時しのぎの行為であるかということに、自覚的でない場合も多いのではないだろうか。

人間には、「自分の考えで行動する権利」がある。他人を操作することは、その人の意思決定や選択の自由を奪い、その人をあたかも「道具」として扱うことに等しい。それは対等な人間関係の否定であり、そこには良好な人間関係の基盤となる相互の尊重や誠実さはない。だから操作されていたと相手が気づいたときには、その人はあなたに裏切られたように感じ、あなたへの信頼は一気に崩れるだろう。

特に子どもを「ほめて育てる」ことには細心の注意が必要である。「ほめ」を操作的に用いて一時的に良い結果を得たとしても、それは「ほめられたから」やったことに過ぎず、したがって再現性がない。本人の納得や共感に基づいたものではないため、「ほめられたいからやる」あるいは「ほめられなければやらない」と「ほめ」(報酬)を行動基盤に据えてしまう習慣がついてしまう恐れがあるのだ。「承認欲求」や「親からの愛情」という子どもの内面を利用するという意味では、おもちゃやおやつで釣るよりもはるかに悪質である。

うまくやりさえすれば、「ほめ」は確かに他者を思い通りに動かすのに便利なツールだ。しかしそれは相手の感情を利用し、相手との信頼関係を危機にさらす行為であることに無自覚であってはならない。相手に特定の行動を促すのであれば、時間と手間はかかれどしっかりと対話し、相手の理解と共感を得るという誠実なプロセスが必要である。

同時に、「ほめ」を本来の意味でたくさん使えるような人間でありたいとも思う。人はすぐに、「あるべき姿」や「達成すべきゴール」に照らし合わせて相手の人間性や行動を評価してしまう。しかし「ほめ」に関しては多分、近視眼的なのが正解だ。目の前で起こった些細な出来事をそのまま受け入れ、純粋に感嘆する。「ほめ上手」とは、うまくことばを操作する技巧的な人のことではなく、小さなことに感心でき、それを素直に伝えられる人のことを指すのではないだろうか。

***

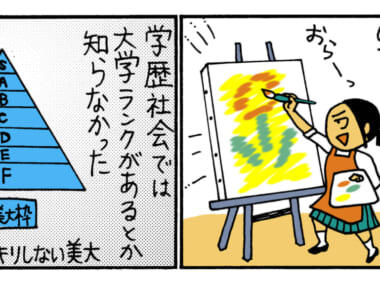

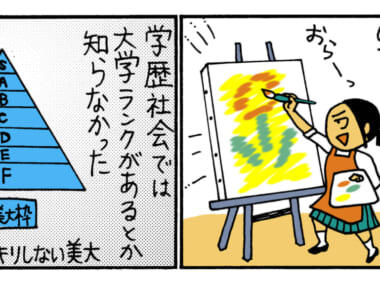

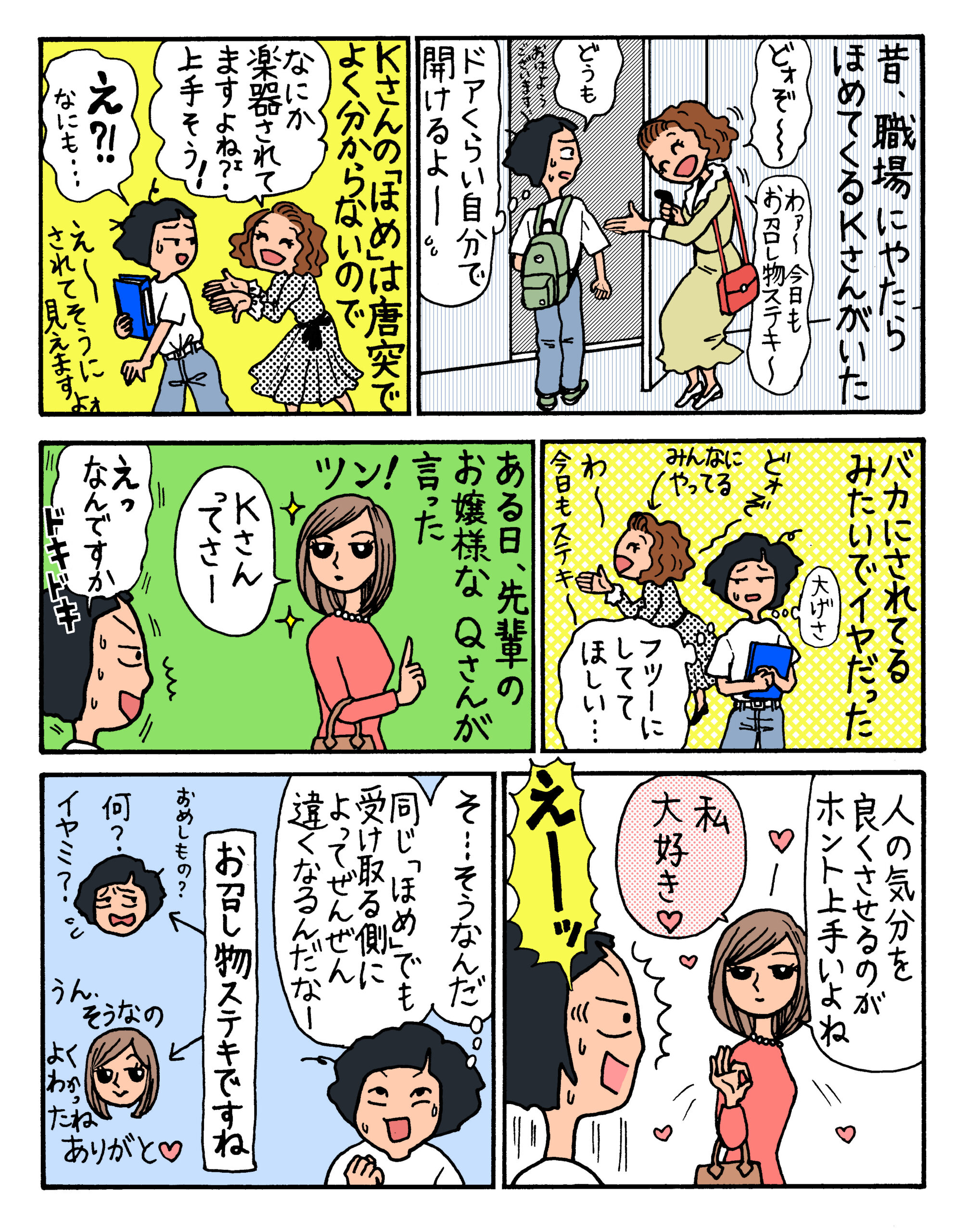

受け手によって異なる「ほめ」(漫画/田房永子)

1 2

-

-

関連記事

-

- 連載

- 5/27

「わかり合えなさ」を社会言語学で解きほぐす

第1回 ママ友の対立──「タメ語」と「敬語」を使い分け、巧みに攻撃!

-

- 連載

- 6/24

「わかり合えなさ」を社会言語学で解きほぐす

第2回 親密さゆえにエスカレート!? 夫婦げんかの応酬

-

- 連載

- 7/22

「わかり合えなさ」を社会言語学で解きほぐす

第3回 友人からのマウント。挑発に乗らず、どう切り抜ける?

-

- 連載

- 10/16

モラハラ・DVから 逃げる技術! 「この結婚失敗かも……?」と思ったら知っておきたいTips50

夫から逃げて、幸せです。【逃げる技術!第1回】モラハラ離婚の「ダンドリガイド」つくります!

-

- 連載

- 5/7

クオリアをめぐる冒険

「特定の和音からアイスクリームのような味がする」共感覚の研究でわかったクオリアとの関係とは──東京大学准教授・浅野倫子インタビュー

-

- 連載

- 4/2

クオリアをめぐる冒険

不安や恐れには科学的な「価値」がある? ソニーコンピュータサイエンス研究所・小泉愛氏に聞く

新刊紹介

-

独りで死ぬのはイヤだ 年収200万円、48歳独身漫画家の婚活記

2026/2/26

NEW

-

東西の味

2026/1/26

NEW

-

真夜中のパリから夜明けの東京へ

2025/11/26

-

歩いて旅する、ひとり京都

2025/10/24

よみタイ新着記事

-

- 特集

- 2/21

大人の恋愛はフィジカルから始まる? 年収200万円、48歳独身漫画家が自問自答の末、本気の恋に落ちた

-

- 連載

- 2/20

ケアとアートのダンス ~アクセシビリティのためのプロジェクト・レポート~

ケア現場での意見の違いや違和感をどう受け止める? 違いを楽しむ@≪微分帖≫ワークショップ【前編】

-

- 連載

- 2/19

平成しくじり男

マッチングアプリで稼ぐ女子大生から学んだ資産形成のリアル【平成しくじり男 第7回】

-

- 連載

- 2/18

サーフィン犬 コーダが教えてくれたこと

みんなが辞めるところで辞めないヤツが、夢を掴むんだよ【サーフィン犬 コーダが教えてくれたこと 第6回】

関連記事

-

- 連載

- 5/27

「わかり合えなさ」を社会言語学で解きほぐす

第1回 ママ友の対立──「タメ語」と「敬語」を使い分け、巧みに攻撃!

-

- 連載

- 6/24

「わかり合えなさ」を社会言語学で解きほぐす

第2回 親密さゆえにエスカレート!? 夫婦げんかの応酬

-

- 連載

- 7/22

「わかり合えなさ」を社会言語学で解きほぐす

第3回 友人からのマウント。挑発に乗らず、どう切り抜ける?

-

- 連載

- 10/16

モラハラ・DVから 逃げる技術! 「この結婚失敗かも……?」と思ったら知っておきたいTips50

夫から逃げて、幸せです。【逃げる技術!第1回】モラハラ離婚の「ダンドリガイド」つくります!

-

- 連載

- 5/7

クオリアをめぐる冒険

「特定の和音からアイスクリームのような味がする」共感覚の研究でわかったクオリアとの関係とは──東京大学准教授・浅野倫子インタビュー

-

- 連載

- 4/2

クオリアをめぐる冒険

不安や恐れには科学的な「価値」がある? ソニーコンピュータサイエンス研究所・小泉愛氏に聞く

新刊紹介

-

独りで死ぬのはイヤだ 年収200万円、48歳独身漫画家の婚活記

2026/2/26

NEW

-

東西の味

2026/1/26

NEW

-

真夜中のパリから夜明けの東京へ

2025/11/26

-

歩いて旅する、ひとり京都

2025/10/24

よみタイ新着記事

-

- 特集

- 2/21

大人の恋愛はフィジカルから始まる? 年収200万円、48歳独身漫画家が自問自答の末、本気の恋に落ちた

-

- 連載

- 2/20

ケアとアートのダンス ~アクセシビリティのためのプロジェクト・レポート~

ケア現場での意見の違いや違和感をどう受け止める? 違いを楽しむ@≪微分帖≫ワークショップ【前編】

-

- 連載

- 2/19

平成しくじり男

マッチングアプリで稼ぐ女子大生から学んだ資産形成のリアル【平成しくじり男 第7回】

-

- 連載

- 2/18

サーフィン犬 コーダが教えてくれたこと

みんなが辞めるところで辞めないヤツが、夢を掴むんだよ【サーフィン犬 コーダが教えてくれたこと 第6回】

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)