2020.1.18

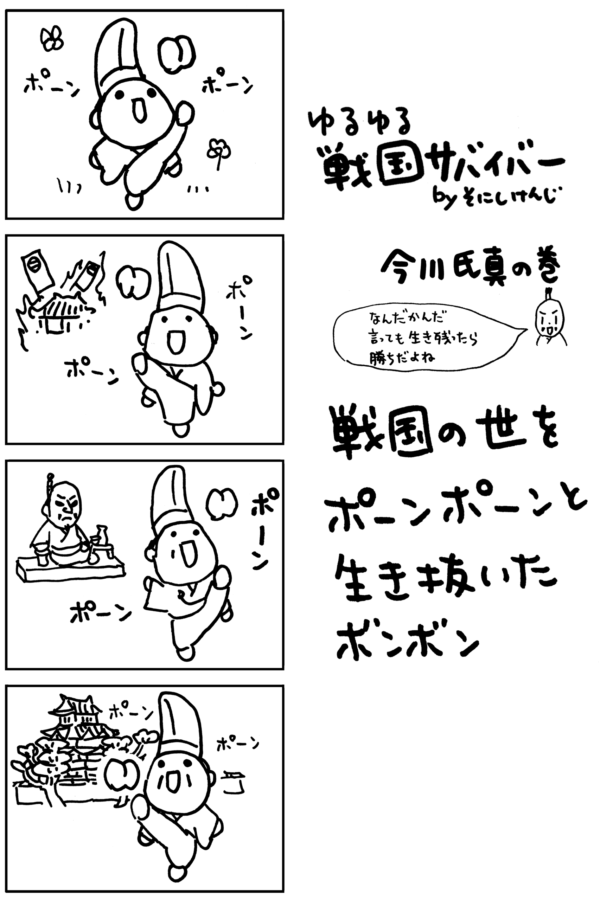

今川氏真―暗愚なボンボンのレッテル

「時代や周囲の環境のせいにするな。お前がダメなのはお前自身の責任だ」

みたいなことをドヤ顔で言ってくる人、あなたの周りにもいませんか?

僕は少々ひねくれた人間なので、そういった言説を聞くたびに、「あなたがもしも中世の武士社会に生まれていたら、そんなセリフを吐いた日には即座に斬り捨てられますよ。生まれた時代がよかったですね」といったことを思ってしまいます。赤の他人をダメ呼ばわりするからには、自分が斬られるくらいの覚悟をしてからにしてほしいものですね。

それはさておき、歴史を眺めていると、「明らかに生まれる時代を間違えたなあ」と思ってしまう気の毒な人物が、往々にしているものです。今回の主人公・今川氏真さんもそういった人物の一人と言っていいでしょう。

歴史好き、戦国好きの方なら、彼の名前は聞いたことがあると思います。そしてそのイメージはおおよそ、こんなものではないでしょうか。

名門・今川家の跡取りに生まれながら、蹴鞠や和歌にうつつを抜かした文弱で暗愚なボンボン。家を滅ぼしたポンコツ大名。

後世にそんなレッテルを貼られた彼は、いったいどんな人生を送ったのか、本当にポンコツだったのか。今回は、そんなことを考えてみたいと思います。

運命の桶狭間

今川氏真が駿河今川家に生まれたのは、天文七(1538)年のことでした。世は戦国まっただ中。後に深くかかわることになる織田信長は氏真の四歳年上、徳川家康は四歳年下です。

父親は、言わずとしれた今川義元。母は隣国の大名、甲斐武田家当主・信虎の娘でした。氏真から見れば、あの武田信玄は叔父ということになります。

氏真の幼少期は、今川家次期当主が名乗る龍王丸を幼名としていたということ以外、これといった逸話がなく、元服した時期も定かではありません。ですが、次期当主として相当な英才教育を受けていたものと思われます。また、当時の駿府には上方の戦乱を避け、多くの蹴鞠や和歌の名人が滞在していました。氏真が彼らの指導を受ける機会も多く、これが後の「文人・今川氏真」の素地となったことは間違いないでしょう。

この頃の氏真の心情を窺わせる史料はありませんが、恐らくは武芸よりも文事を好んでいたでしょう。できることなら国主になって戦乱に関わるよりも、歌を詠み、蹴鞠をして穏やかに暮らしたい。そんなことを思っていたのかもしれません。

天文二十三年、氏真は数え年十七で正室を迎えます。相手は隣国相模の大名・北条氏康の娘。実名が不詳なので、ここでは後に称された「早川殿」と呼ぶことにします。早川殿は生年も不明ですが、嫡男・範以を産んだのが嫁いでから十六年後なので、氏真と同年か、かなりの年下だったのではないでしょうか。

この結婚は、東国情勢に大きな影響を与えました。今川・武田の同盟に北条家が加わったことで、かの有名な甲駿相三国同盟が成立したのです。これで、義元は背後を気にすることなく西進政策を進めることができるようになりました。

ここで、当時の今川家の置かれていた状況を見てみましょう。

駿河、遠江両国を地盤とする今川家は、「海道一の弓取り」と称される義元の代で三河を属国化し、さらには尾張の一部にまで勢力を伸ばしていました。

「戦場で討ち取られたんだから、戦ベタなんでしょ?」とか「何か公家っぽい」といった、いわれなき負のイメージがつきまとう義元ですが、兄との熾烈な後継者争いに勝ち抜き、屈指の強国である武田・北条を相手に互角に渡り合い、ついには同盟を結ぶにいたった手腕は相当なものです。最近ではそうした負のイメージもずいぶんと払拭され、大河ドラマなどでかっこよく描かれることも増えてきました。

さて、後顧の憂いを断った義元は、満を持して尾張への侵攻準備を開始します。

元々、義元は三河の支配権を巡って尾張の織田信秀と戦いを繰り広げていましたが、その信秀はすでに亡く、跡を継いだのはうつけと名高い織田信長でした。信秀がかろうじてまとめ上げていた尾張は分裂し、信長が謀叛を企てた弟を謀殺するなど、混乱に見舞われています。まさに、今が攻め時でした。

永禄元(1558)年ごろ、義元は家督を氏真に譲ります。といっても、もちろん隠居して悠々自適の老後を送ろうと考えたのではありません。駿河、遠江の統治を氏真に任せ、義元自身は前線に当たる三河を掌握し、尾張侵攻を自ら指揮しようと考えたのです。こうした生前相続は、当時珍しいものではありませんでした。氏真も父の期待に応え、駿河、遠江の統治に力を注ぎます。

そして、運命の永禄三年を迎えました。

二万五千の大軍を擁し尾張に攻め入った義元ですが、ご存知の通り、桶狭間で信長軍に討ち取られてしまいました。細かい戦況に関しては諸説ありますが、ここでは割愛します。

父の敗北と死を、氏真はどう受け止めたのか。これも、窺い知ることはできません。ともかく、駿府は大変な混乱に見舞われたことでしょう。父亡き後、今川家の存亡は自分の双肩にかかっている。二十三歳の氏真には、とてつもない重圧がのしかかりました。

氏真にとって痛手だったのは、今川家を支えてきた多くの重臣や傘下の有力国人が、義元とともに討死にしたことでした。

戦国大名家は、当主一人で切り回せるものではありません。逆に言えば、重臣の多くが生き残っていれば、当主が若かろうと暗愚であろうと、ある程度は存続できるものです。しかし今川家は不幸にも、義元という大黒柱と同時に、多くの支柱まで失ってしまいました。

このことが、後の氏真に大きな影を落とすことになります。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)