2025.2.5

なぜ「顔」はヒトの自己意識で特別な意味を持つのか?大阪大学大学院教授・中野珠実インタビュー

自然界に「自分の顔」はなかった

記事が続きます

このように、顔はコミュニケーションツールだったわけですが、この場合の「顔」はあくまで他者の顔です。自然界には鏡がありませんから、自分の顔を見ることは基本的に不可能でした。人類は「自分の顔」を知らずに生きるのが普通だったということです。もちろん、自分にも他者と同じような顔があるだろうことは太古の人々も知っていたでしょう。でも、自分の顔は見えないので、他人の反応を通して推測するしかない存在でした。

そのころから人類には「自分とは」という自己意識はあったはずですが、自分の顔を見ることができない以上、顔と自己意識との結びつきは弱かったでしょう。現代社会に生きる私たちは、顔が自分のアイコンであることに何の疑問も持ちませんが、実はそうなったのは鏡が発明されてからの話なのですね。

それはつまり、自己意識と顔との結びつきは遺伝的・生物学的なものではなく、文化的・社会的なものだということを意味しています。

社会の中にある「自分」

コミュニケーションツールとして、つまり社会や他者への窓口として進化してきた自分の顔が、鏡の発明によって自己意識のアイコンとしての意味を担わされてしまった。それは、私たちヒトの自己意識は他者や社会によって大きく影響されてしまうことを意味しています。

意識研究でもしばしば話題に上がる「ミラーテスト」(鏡像自己認知)というものがあります。これは、被験者に鏡を見せ、そこに映ったものを自分だと認識できるかチェックするもので、もちろん正常なヒトの大人はミラーテストをクリアできます。

実は近年、ヒト以外のさまざまな動物がミラーテストをクリアできることがわかってきました。チンパンジーやオランウータンなどヒトに近い動物以外に、ゾウやイルカ、一部の魚や鳥もクリアできることが確認されています。

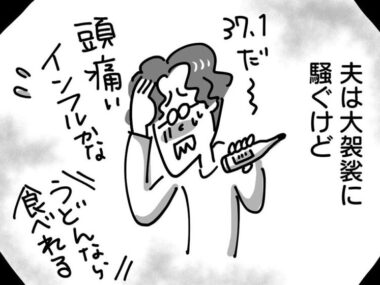

最近の研究では、なんとネズミもミラーテストを合格できたそうです。面白いのは、生まれてから他の個体と交流がなかったネズミは合格できなかったというところで、それはネズミの自己意識も、ある程度は他者を必要としていることを示しているのかもしれません。

さて、ではこういった、ミラーテストをクリアできる動物にヒトと同じような自己意識があるかというと、そうは言えません。ヒト以外の動物には「恥じらい」の感情が見られないためです。

ヒトの子どもに鏡を見せると、はにかんだり、おどけたりと恥じらう様子を見せるのですが、ミラーテストをクリアできる他の動物ではそういう反応は起こりません。そもそも、「恥ずかしい」という感情は他の動物では確認されていません。

そして、恥じらいは他者の目線を前提とした「社会的感情」です。それは、他の動物とは異なり、ヒトの自己意識は社会的なものであり、そこには複雑な他者性が入り込んでいることを示しているのではないでしょうか。人間にとっての「私」は、他者を前提とした「私」なのです。

内側に向かう自己意識

意識について様々な研究がなされていますが、私がいう「自己意識」とは、色々な意識の中でも特に自分に、内側に向かうものです。意識とかクオリアというと、よく「リンゴの赤さ」とか「空の青さ」などといった外界の刺激が話題になりますが、内に向かうものもあるはずです。

でも面白いのは、その自己意識、つまり「内」に向かう意識が、「外」の他者や社会に強く規定されていて、ゆらいでいる点です。

美容整形術というと、「他者に美しいと思われたい」という動機から受ける人が多いように想像されがちですが、実はそうではなく、「自己満足のため」という理由が圧倒的に多いことが調査から分かっています。動機は外ではなく内にあるのですね。

しかし、では自己満足の基準がどう設定されるかというと、社会にある美醜の価値観とか他人の目線とか、「外」からの目線が影響していることは明らかです。私たちにとっての「私」は、内と外が複雑な入れ子になっているのですね。

そしてそのアイコンになっている顔は、いわば内と外との境界線上にある通路だと言えるでしょう。

変容しつつある自己意識?

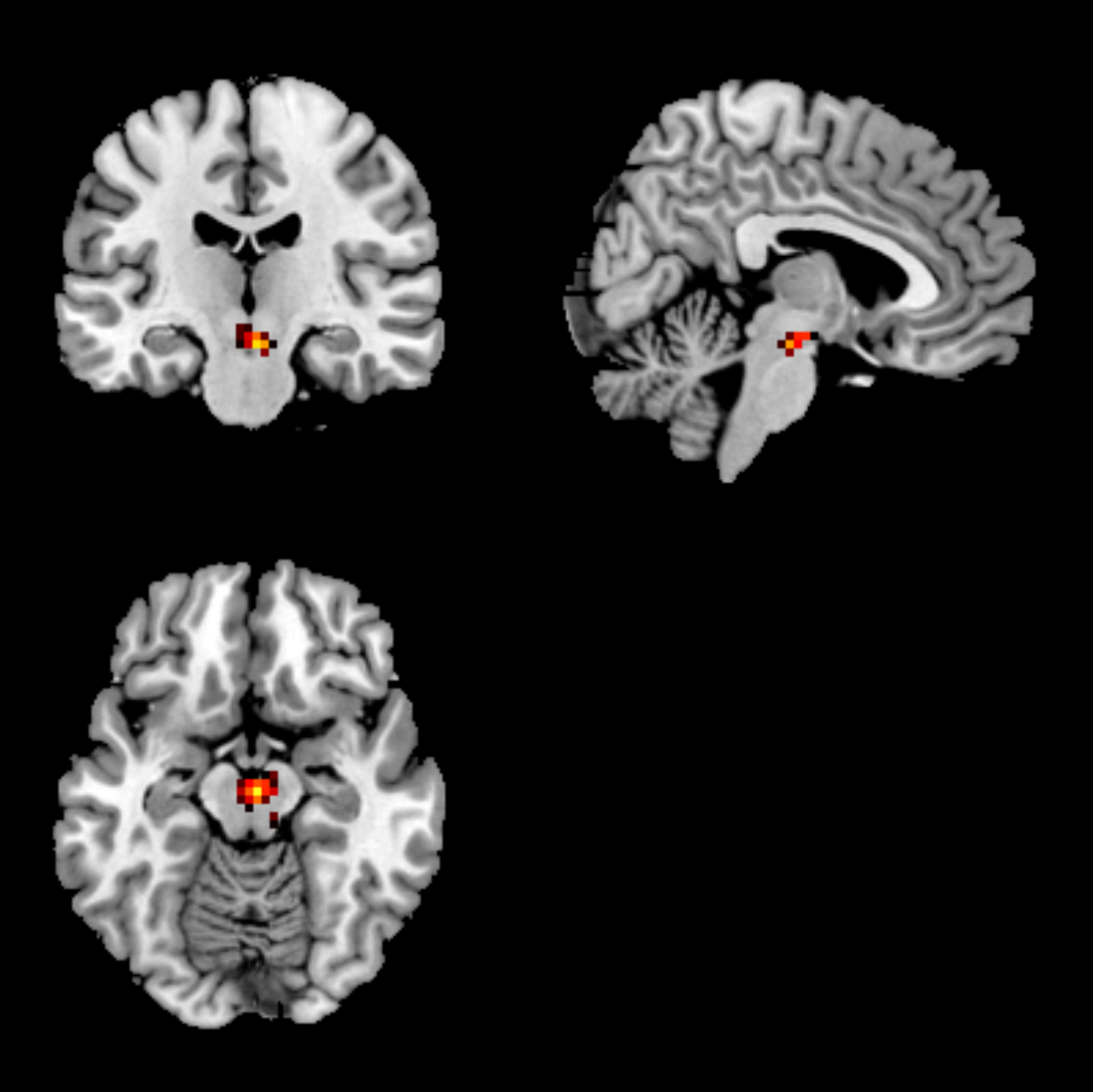

今、スマートフォンのアプリやSNSで、自分の顔を加工する行為が一般化していますよね。著書(『顔に取り憑かれた脳』講談社)にも記しましたが、顔写真の加工を研究してみたところ、自分の顔を加工することは脳のドーパミン報酬系の活動を活性化し、一種の依存性があることがわかりました。また、技術の進歩によって存在しない顔をAIで作り出したり、アバターの顔で活動するVtuberがたくさん現れたりしています。

化粧は以前からありましたが、自己意識のアイコンである顔を加工する技術がこれほど広まっているのは人類史上ではじめてです。もしかすると、私たちの自己意識は、鏡の発明以来の大きな変化の中にあるのかもしれませんね。

次回連載第6回は2/5(水)公開予定です。

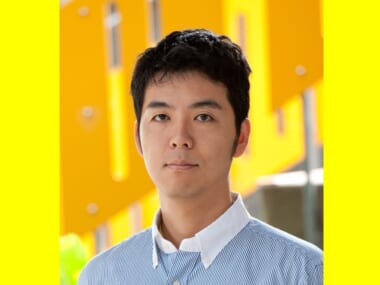

中野珠実(なかの・たまみ)プロフィール

大阪大学大学院情報科学研究科 教授。情報通信研究機構(NICT)・脳情報通信融合研究センター(CiNet)主任研究員。1999年、東京大学教育学部卒業。2009年、東京大学大学院教育学研究科修了。博士(教育学)。順天堂大学医学部 助教、大阪大学大学院医学研究科・生命機能研究科 准教授を経て、2023年より現職。2016年~JSTさきがけ研究員。著書に『顔に取り憑かれた脳』(講談社現代新書)など。

研究概要:身体・脳・社会の相互作用から生まれる心の仕組みの解明

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)