2022.7.13

岩井俊二『Love Letter』のヒロインが一人二役である理由 ――あるいは「そっくり」であることの甘美な残酷さ

図書カードに託された「ラブレター」

中学三年の冬に樹(女子)は父親を肺炎で亡くし、樹(男子)は神戸へと引っ越す。引っ越し前に忌中の藤井(女子)家を訪ねた藤井(男子)は、図書室で借りていた本を代わりに返してほしいと彼女に頼む。

父親の葬儀を終えて寝込んでしまった母親の代わりに家のあれこれをしなければならなくなった藤井(女子)は、冬休みが終わってから一週間遅れで登校する。そこで初めて藤井(男子)が引っ越したことを知り、級友が彼の机の上に悪戯で置いた花瓶を教室の床に叩きつける。

彼女がなぜそんな行動をとったのかは劇中では説明されない。その理由は観客の想像に委ねられる。自身の父親を亡くしたばかりの彼女にとって、転校した生徒を死者に見立てた感覚が許せなかったということはあっただろう。また、わざわざ自分の家まで本を託しに来ていながら、転校のことをひと言も話さなかった藤井(男子)に対する抗議の意味もあったかもしれない。

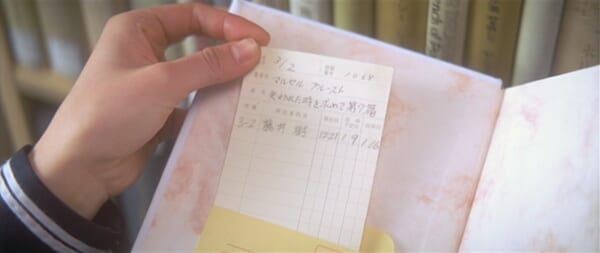

樹(女子)は樹(男子)に託された本を図書室に返しにいく。その本とはマルセル・プルーストの『失われた時を求めて』である。貸出カードに書かれた「藤井樹」の名前を確認した彼女は、それをそっと元に戻し、本を本棚へとおさめる【図8】。

彼女が出ていったあと、カメラは無人の図書室内を捉える。ここでは風に揺れるカーテンが強調されている【図9】。かつて樹(男子)の姿を隠したカーテンだが、その裏には今度こそ本当に彼はいない。前のシーンで見たカーテンのショット【図6】と正確に韻を踏んでおり、この対比によって樹(男子)が永遠に去ってしまったことを示唆しているのである。

「藤井樹」と「藤井樹」の関係はそれっきりで終わる、はずだった。

だが、このとき樹(男子)が樹(女子)に返却を代行させた本は、それから10年以上を経て再び樹(女子)の手元に戻ってくる 。

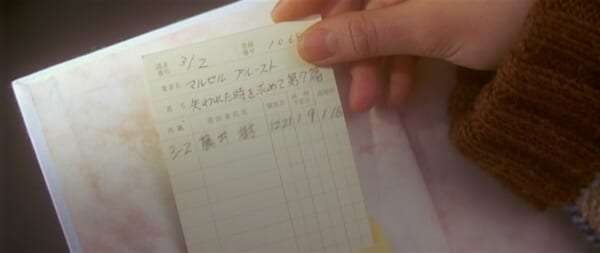

映画の最後に、母校の図書委員の後輩たちが『失われた時を求めて』を持って現在の樹の家を訪ねてくる(博子に頼まれて母校の写真を撮りに行った際に、現在の図書委員たちと出会っている)。後輩の一人が「ちょっといいものを見つけたので」と言って本を手渡してくるのをいぶかしがりながら受け取り、「ウラですウラ」「中のウラ」「裏のカード」と矢継ぎ早に発する後輩たちの声に従って、樹はカードを取り出す。そこには返却時と同じように「藤井樹」の名前だけが記されている【図10】。

しかし、後輩の図書委員はさらに「裏です。裏」と言う。彼女が何気なくそのカードを裏返すと、そこには彼女の似顔絵が描かれている【図11】。ちなみに、このカードが入っていた『失われた時を求めて』第7篇のタイトルは「見出された時」である。中学時代の樹にそっくりの似顔絵は、10年の時を経て彼女に見出される。そしてその似顔絵は、まさに彼女にそっくりであることによってにわかに「ラブレター」の様相を呈すのだ。

こうして、死者に宛てた手紙で幕を開けた『Love Letter』は、死者からの手紙を受け取ることによって幕を下ろす。最初の「ラブレター」は誤配されたものだったが、最後の「ラブレター」は正しい宛先へと、時を超えて確かに届いたのである。

この「ラブレター」の魔力は映画そのものにも宿っているように思う。いい映画は不思議な力を発揮して時間を超えていく。その魔力は監督の岩井俊二を捉え、『Love Letter』の25年後に「手紙」と「一人二役」をテーマとした映画『ラストレター』(2020年)を撮らせることになった。『Love Letter』と『ラストレター』は「そっくり」のテーマを抱えた双子のような作品である。

当然ながらその影響は観客にも及ぶ。僕自身が公開から10年以上経ってから初めてこの映画と出会い、それから15年経って改めてその魅力と出会い直したのがいい証拠だ。

映画『Love Letter』は、いまなお新たな観客のもとへ届けられる日を待っている。

図版クレジット 図1~11

『Love Letter』岩井俊二監督、1995年(DVD、キングレコード、2013年)

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)