2020.7.13

北政所お寧 戦国のゴッドマザー

天下人の妻へ

秀吉が出世の階段を駆け上がり、城持ち大名となったことで、ただの下級武士の妻だったお寧の役割もまた、次第に大きくなっていきました。

大名の奥方というと、なんとも優雅なセレブ生活を想像してしまいますが、実際はなかなかの激務です。

奥、すなわち大名の私生活の場を取り仕切り、家臣の妻や女中たち(女房衆)を取りまとめる。夫の精神面をケアし、子作りに励み、夫の留守中には、城主の代行も務める。夫の主君や同僚、家臣団、そしてその妻たちとの交流も大事な役目で、文のやり取りや季節ごとの贈り物も欠かせません。さらに有事の際には、薙刀を手に、城内の女性たちを束ねて城を守ることさえ求められます。生半可な覚悟で務まるものではありません。

ところがお寧は、これらに加え、重要な役割を秀吉から託されていました。羽柴家子飼いの家臣団の育成です。

農民から成り上がった秀吉には当然ながら、譜代の家臣というものがいません。この頃の羽柴家家臣には、弟の秀長や蜂須賀小六、お寧の実家・杉原家や浅野家の面々がいますが、秀長を除くほとんどが、かつては同格、あるいは目上だった人々です。秀吉としては、ひどくやりづらかったことでしょう。自らの手足となる家臣団の育成は、喫緊の課題です。

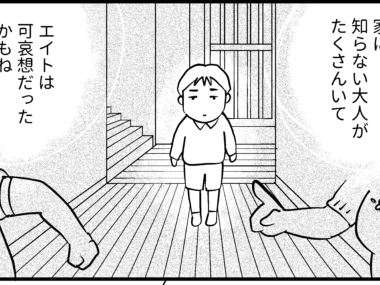

秀吉はこの頃、親類縁者や牢人、浅井家旧臣の中で見どころのある若者をリクルートし、長浜城に住まわせていました。後の豊臣秀次や小早川秀秋、加藤清正や福島正則のような秀吉、お寧の親戚筋の者もいれば、石田三成、大谷吉継ら、牢人出身の者もいます。各地を転戦して多忙を極める秀吉に代わり、彼らの養育に当たったのがお寧でした。

実子のいないお寧は、我が子のように彼らの面倒を見、彼らもまた、お寧を実の母のように慕っていました。お寧にとっては、騒々しくも充実した日々だったことでしょう。こうしてお寧が育てた武将たちは政治・軍事の両面で活躍、秀吉の覇業を支えることとなります。

秀吉没後、豊臣恩顧の武将たちは敵味方に分かれ、関ヶ原の戦いに臨みます。しかし彼らの中に、豊臣家の滅亡を望んだ者はいません。関ヶ原で勝利した家康が、豊臣家に容易に手出しできなかったのは、亡き秀吉の威光もさることながら、お寧の諸大名からの信望が厚かったことも大きいのではないでしょうか。

羽柴、さらには豊臣の家を築き、大きくしていったのはもちろん、秀吉の手腕と才覚によるものです。ただそれも、秀吉を支える人材があってのことです。その意味で、豊臣家の天下は、秀吉とお寧の共同作業で作られたものであり、二人のどちらが欠けても成り立たなかったと言っていいでしょう。

さて、秀吉は本能寺の変後、あれよあれよという間に旧織田領を平定し、全国統一へ向けて邁進していきます。

天正十三(1585)年、秀吉は朝廷から、従一位・関白に叙任されました。それに伴い、お寧も従三位に叙され、「北政所」と称されることとなります。北政所というのは、摂政・関白の正室に与えられる称号で、秀吉の母であるなかは「大北政所」、略して大政所と呼ばれるようになりました。

翌年には、秀吉はさらに太政大臣に任じられ、豊臣の姓を賜りました。武士の生まれではない秀吉が選んだのは、従来の武家政権である幕府ではなく、朝廷の権威をよりどころに、天下を治めていくというやり方だったのです。

これに伴い、お寧には朝廷との折衝という、新たな役割が与えられました。お寧は、大坂と京都に築いた聚楽第との間を忙しなく行き来しながら、節季ごとに贈答品を携えて内裏を訪れ、天皇から豊臣家へ拝領の品があれば、お寧がその返礼に当たっています。秀吉が多忙ということもあったのでしょうが、こと朝廷に関しては、お寧が豊臣家の名代を務めていたのです。

また、お寧には遠征に出た秀吉の留守を預かるという重大な役目もありました。かつては長浜城だけを守ればよかったものが、豊臣家の版図が拡がるにつれて、大坂や京都のある上方全体に目を配らなければならなくなったのです。加えて、京都や大坂で暮らす大名の妻子を監督するという役目も、お寧が負っていました。

秀吉は小田原遠征の際、側室の淀殿を戦地へ呼び寄せています。これは従来、秀吉が淀殿を溺愛したからだと言われてきましたが、お寧が上方で果たしている役割を考えれば、みだりに呼び寄せるわけにはいかなかったのでしょう。秀吉にとってお寧は、余人をもって代えがたい、政権の陰のナンバー2だったといっても過言ではないのです。

この頃になると、秀吉とお寧の間には、恋愛感情を超越した信頼関係が築き上げられていたのでしょう。次々と愛人を作る夫に呆れつつも、お寧は秀吉のために自らの役割を果たし続けました。そして秀吉も、淀殿をはじめとする側室たちを可愛がりながらも、お寧を信頼し、余人には任せられない仕事を託していたのでしょう。

しかし天下統一の後、豊臣家には早くも暗雲が垂れ込めてきました。秀吉は「唐入り(明国征服)」を号令し、朝鮮半島へ侵攻したのです。

この頃になると、秀吉からはかつての快活さが薄れ、陰湿な権力者の臭いが漂いはじめます。

朝鮮出兵。千利休、豊臣秀次の粛清。豊臣政権の寿命を大幅に縮めることになるこれらの事件について、お寧がどう考えていたのかはわかりません。史料から窺えるのは、忠実に自らの役割を果たすお寧の姿だけです。

そして慶長三(1598)年、太閤・豊臣秀吉が没し、淀殿が産んだ秀頼が跡を継ぎました。翌年九月、石田三成を失脚させた徳川家康が大坂城西ノ丸に入ると、お寧は入れ替わるように亡夫とともに過ごした大坂城から去り、秀吉が晩年に築いた京都新城へと移ります。

その後、お寧が大坂の地を踏むことは二度とありませんでした。

関ケ原、そして豊臣家滅亡へ

以前は、北政所派と淀殿派の対立が豊臣家崩壊の一因に数えられることが多くありました。

創業の初期から夫を支えた糟糠の妻と、待望の男子を産んだ若い側室。北政所に育てられた福島正則、加藤清正ら武断派と、淀殿に近い石田三成ら文治派。こうしたわかりやすい構図が、昔から現在まで、人口に膾炙しています。

しかしながら、信頼できる史料から、彼女たちの対立を読み取ることはできません。むしろ、近年の研究では、二人が協調関係にあったことが明らかになりつつあります。

当時、夫に先立たれた妻の役割は二つありました。残された子供を養育、後見することと、亡き夫の菩提を弔うことです。このうち、前者は秀頼の実母である淀殿が、後者は、京都へ移ったお寧が担当しました。実際、お寧は毎月の秀吉の月命日にはほとんど欠かさず、秀吉を祀る豊国社へ詣でています。

その一方で、お寧は朝廷との付き合いも継続しています。豊臣家を代表して朝廷との繋がりを維持するという役目は、引き続きお寧が果たしていました。

内向きの事は淀殿、外向きの事はお寧。二人はこうして役割を分担し、互いに連携して豊臣家の維持に努めていました。わずかな期間ながら、豊臣家は二人の女性によって切り回されていたのです。

とはいえ彼女たちにとって、秀吉死後の情勢は大変厳しいものでした。豊臣政権内で徳川派と反徳川派の対立が先鋭化し、いつ大乱が起こってもおかしくはありません。

こうした中、家康はお寧に接近を図ります。お寧の支持を得ることができれば、彼女を育ての母と慕う福島、加藤ら豊臣恩顧の大名たちを自派に取り込むことができる。お寧は豊臣家を守るため、家康に実権を委ねるしかない。二人の利害は一致していました。

このまま何事も起こらなければ、家康は秀頼の後見人として政務を掌握し、ゆるやかに豊臣政権から徳川政権へと移行していったでしょう。秀頼は天下人から一大名へ転落することになりますが、お寧はそれでよしと考えていた節があります。無理をして頂点に立ち続けるより、家の存続を優先する。そうした現実的な判断を、お寧は下していたのでしょう。

しかしここで、予期せぬ事態が起こりました。石田三成ら反徳川派の決起です。こうして、家康とお寧のソフトランディング路線は破綻し、関ヶ原で反徳川派は壊滅、結果として家康の権力掌握が早まることとなりました。

かつて我が子のように育てた若者たちが、敵味方に分かれて戦い、命を落とす。その心境は想像するより他ありませんが、悲嘆に暮れ、無常の思いを抱いたことでしょう。以後、お寧が政治の表舞台に立つ機会は極端に減っていきます。

ところで、お寧は関ヶ原の合戦に際して、自身の甥に当たり、一時は養子でもあった小早川秀秋に対して、西軍を裏切り、家康に付くよう説得したと言われています。

しかし、これは恐らく濡れ衣でしょう。秀秋が東軍に付いたのは黒田長政の調略に応じたからであって、秀秋自身も今後の政局を見据え、早い時期から家康と連絡を取り合っていました。彼もまた、近年の研究で再評価が進み、従来の「優柔不断で臆病な裏切り者」という説は否定されつつあります。お寧の説得で寝返りを決めたとするのは、小早川秀秋という人物を過小評価しすぎているように思えるのですが、いかがなものでしょう。

話が少し逸れましたが、関ヶ原の合戦後、豊臣家は天下人の座からは退いたものの、一大名家として存続することとなります。家康もこの時点では、豊臣家を滅ぼす意図はありません。

秀吉没後の政局の行方をある程度見届けたことで、お寧は政治の表舞台から次第に遠ざかっていきました。

秀吉の七回忌となる慶長九年八月、京都の豊国社で臨時の祭礼が挙行されました。

その規模は盛大なもので、馬揃えや五百人が参加する風流踊りが催され、五条の橋から豊国社まで、見物人が隙間もないほどつめかけたそうです。

この華やかな祭礼には多くの公家や大名も見物に訪れましたが、その中にはお寧の姿もありました。後に描かれた『豊国祭礼図屏風』には、侍女や馴染みの大名らとともに桟敷から踊りを見物する、お寧らしき女性が描かれています。秀吉の七回忌を盛大な祭りで偲ぶ都の人々を、お寧はきっと、微笑みながら眺め、心ゆくまで楽しんだことでしょう。

表舞台を退いても、お寧は京都で公家や大名たちと親しく交友していました。伊達政宗とも、頻繁に文のやり取りをしていたようです。この頃になると、豊臣家のための外交という意識は薄かったのではないでしょうか。

落飾し、夫の菩提を弔いながらも、この頃のお寧に、夫に先立たれた妻の悲壮感はあまり感じられません。むしろ、長年背負ってきた“天下人の正妻”という立場から、ようやく解き放たれたという思いがあったのかもしれません。

祭礼の翌年、お寧は京都東山に高台寺を建立します。秀吉の冥福を祈るための寺でしたが、建設は徳川幕府の公的な事業とされ、福島正則、加藤清正ら、多くの豊臣系大名も工事に参加しています。

高台寺の表門や方丈、茶室は、秀吉が築いた伏見城から移築されたものでした。他にも、秀吉の御座船やお寧の御所車が建材として使用されています。

また、境内の一角に建つ観月台と呼ばれる建物からは、大坂城が見えたといいます。晩年のお寧はこの寺に足しげく通い、亡き秀吉や、過ぎ去った日々を偲んでいたのでしょう。

慶長十六年、上洛中だった徳川家康のもとを、豊臣秀頼が訪れました。京都二条城で行われた会見は、終始なごやかに進み、都人は天下の泰平を祝ったといいます。

この会見の実現には、お寧の仲介がありました。内は淀殿、外はお寧という二人の役割分担は、この時点でも生きていたのです。

これで、自分が今生で果たす役割はすべて終わったと、お寧は胸を撫で下ろしたことでしょう。お寧は二条城に足を運び、秀頼と久方ぶりの対面を果たしています。

しかしそのわずか三年後、方広寺鐘銘事件をきっかけに、徳川・豊臣の関係は急速に悪化、ついには大坂の陣へと発展します。

秀吉子飼いの加藤清正、浅野幸長はすでに没し、お寧の政治的影響力は大きく低下していました。豊臣恩顧の大名は少なくなり、淀殿ら豊臣家中の強硬派はお寧の言葉に耳を貸しません。

ここに、お寧と淀殿の連携は破綻しました。豊臣家が破局へと突き進む最中にあって、お寧はすでに、徳川・豊臣間を仲裁する力を失っていたのです。

冬の陣が始まる直前、お寧は大坂へ向かおうとしますが、家康の命を受けた監視役の甥・木下利房に阻まれ、虚しく引き返しています。

結局、お寧は何ら為すところなく大坂落城を見守ることとなりました。大坂城が陥落した慶長二十年五月八日、お寧は高台寺の観月台に登り、城を包む炎を見つめたといいます。

戦後、お寧が伊達政宗に宛てた書状が残されています。この中でお寧は、

「大坂の御事ハ、なにとも申候ハんすることの葉も御入候ハぬ事にて候」

と述べています。大坂落城の事は、何とも申し上げる言葉もありません。お寧はこの短い一文に、様々な思いを込めているように思えます。

開戦を阻止できなかった口惜しさと自責の念。夫とともに築き上げた豊臣家が跡形もなく滅び去った悲哀。すべては時代の流れという諦観。それらは到底、手紙で書き尽くせるものではありません。相手が大坂攻めに加わった政宗となれば、なおさらです。

この心情を表す言葉を、自分は持ち合わせていない。それが、お寧の偽らざる本心だったのでしょう。

戦国の女性たち

江戸時代以降(あるいは現代でも)、“良妻”の定義は、「夫に従順で、自己主張せず、それでいてしっかりと家を支える」というものになりました。

この基準でいくと、夫の浮気を上司に報告するお寧や、家康に敢然と刃向かった淀殿は、武士の妻の風上にも置けないということになるでしょう。

実際、淀殿に関しては「豊臣家を滅ぼした奸婦」「秀頼をマザコンに育てた毒親」といった評価が長らくなされてきました。お寧に関しても、「秀吉没後は大坂を捨て、徳川の庇護を受けながら天寿を全うした要領のいい女」と評する人もいました。

彼女たちにそういった側面がまったく無かったとは言い難いでしょう。しかしながら、関ヶ原から大坂の陣へいたる豊臣家滅亡の過程には、様々なファクターが存在します。それらを一つずつ丹念に検証しなければ、実態を明らかにはできません。

そうした面倒な作業をすっ飛ばして、「豊臣家は女性が原因で滅びた」というわかりやすい“物語”で説明するのは、少々単純化が過ぎるように思われます。

そもそも戦国時代の女性、特に武士の妻は、男の庇護を受ける弱者ではなく、乱世に翻弄されるだけの憐れな人々でもありません。

彼女たちは皆、多くの武士たちと同様、家を背負って立つ存在でした。ある時は外交官であり、スパイも務め、場合によっては自ら槍を手に城と家族を守る。後世でいうところの“良妻”であろうとすれば、乱世を生き抜くことはできません。

その意味で、お寧も淀殿も、典型的な“戦国の女性”でした。彼女たちは、自らの意志を貫きながら戦国を生き抜き、あるいは滅びていったのです。

お寧が京都の屋敷で没したのは、寛永元(1624)年のことでした。

天文十七年の生まれであれば、七十七歳の長寿です。夫の飛躍と戦国の終焉、豊臣家の滅亡と泰平の世の到来を見届け、お寧は静かに息を引き取りました。

豊臣家滅亡後もお寧は京都にとどまり、その暮らしに大きな変化はありませんでした。

親しい人々と文や様々な品をやり取りし、夫の菩提を弔う。時には二条城で能興行を主催したり、二代将軍・秀忠の訪問を受けたりもしましたが、基本的には穏やかな毎日でした。

同じ時代を生きた人々の多くは、お寧よりも先に鬼籍に入りました。徳川の世にあっては、「太閤の正妻」という肩書も、ほとんど意味を失っています。

それでも、お寧の晩年が寂しく不幸なものだったとは思えません。豊臣家を守るという使命から解放され、静かな暮らしの中で亡き夫と語らい、世の移ろいを眺める。

それは、波乱の連続だったお寧の人生にようやく訪れた、心安らぐ日々だったのではないでしょうか。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)