2022.9.7

一言目で「抱いていい?」と言われたのは、人生で初めてのことだった──ボブカット美女とのほろ苦いゴールデン街デート

新進気鋭のライターとして、タモリ倶楽部にも出演した山下素童さん。その類まれな観察眼と描写力から生まれる文章の熱狂的なファンは多いです。

そんな山下さんの新作の舞台は、いま新しいお店・若いお客さんが増えているという「新宿ゴールデン街」。そこで、どんな人と出会ったのでしょうか?

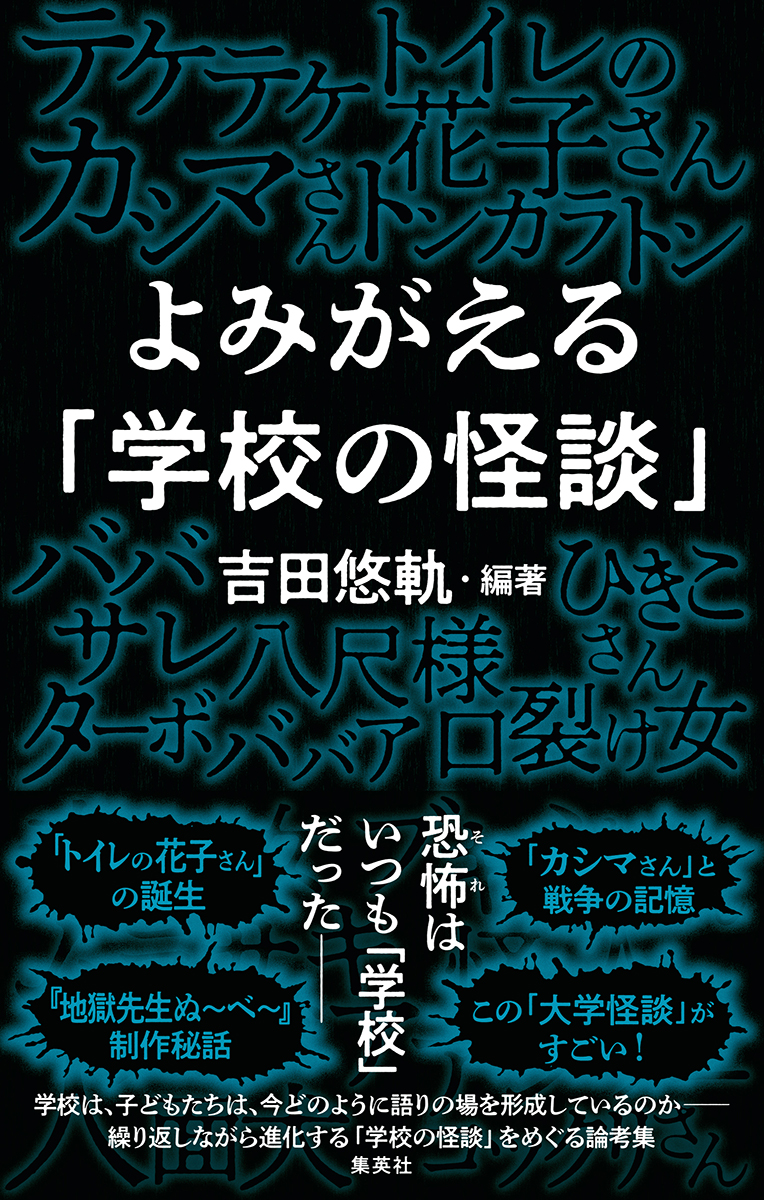

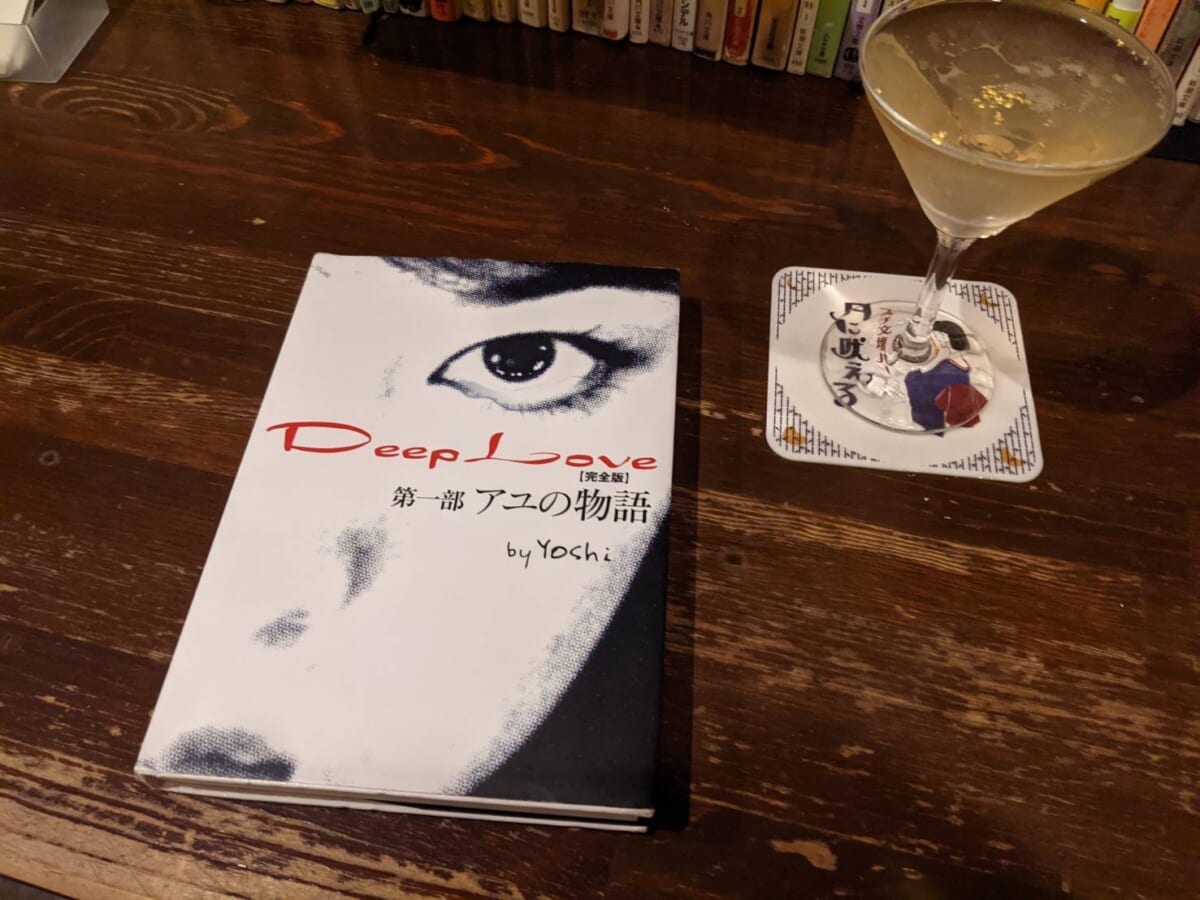

初回は、かつて一世を風靡したケータイ小説『Deep Love』を勧めてきた、「ふえこさん」という女性についてです。

Deep Love──ゴールデン街の物語

金曜日の深夜。出版社で編集者として働く友人と、ゴールデン街にあるプチ文壇バー『月に吠える』で飲んでいた。気づけば時刻は26時を回っていたが、店は客の酔っぱらった声で賑わっていた。『月に吠える』の店内は、カウンターの上や側壁に設置された本棚に、人文系の本が中心にたくさん本が並べられている。だからといって客がいつも本の話をしているわけではないのだが、言葉を使ってものを考える人が集まりやすいからか、店内は意味のないノリというよりも、情報量のあるどうでもいい会話で賑わっていた。酒を飲んで中身のないコミュニケーションをする時ですら、ノリよりもなんらかの意味や情報を求めてしまうのが言葉でものを考える人間の病気である。

編集者の友人はゴールデン街に何年も通っているからか、他の客との絡みも慣れたもので、隣り合わせた初対面の客とも「お疲れ様です。この店よく来るんですか?」などと挨拶するところから会話を広げていた。ゴールデン街で飲み始めたばかりの僕はそういったことには不慣れだった。ゴールデン街で飲んでいる人特有の、コミュニケーションが得意というわけではないのに初めて会った人と平気で会話のできる感覚が、よくわからなかった。友人が隣の客と喋り始めて手持ち無沙汰になったので、なんとなしに店内を見渡して時間を潰すことにした。カウンターの上に並ぶ本の背表紙を一通り眺めてから、左の側壁に設置された本棚の方を見ようとすると、ひとつ空席を挟んで左隣に座っていたボブカットの女性が、右脇を開けるように肘を上げて紙タバコを吸いながら、つまらなそうな表情をして半身をこちらに向けてる姿が視界に飛び込んできた。

「すごくタイプです」

その女性の大きな末広二重の目を見て、つい、そんなことを口にしてしまった。普段なら、酔っていたとしても初対面の相手にこんなことを言うことはないのに。まるで実家にいるみたいに自然体でいる彼女の姿を見て気が緩んでしまったのか、「すごくタイプです」なんてことを率直に口にしてしまっていた。

「えっ、抱いていい?」

その女性からの返事は想像を遥かに超えていた。一言目で「抱いていい?」と言われたのは、人生で初めてのことだった。思わず「え、本当に抱いてくれるんですか」と聞きかえすと、「逆にいいの?」と、急に目を見開いてわざとらしく口を窄めながら言ってきた。

「彼は作家なんで、大切にしてくださいよ」

編集者の友人が合いの手を入れてきた。「抱いていい?」と女性に言ってもらえる以上に他人に大切にされる方法なんてこの世にそうそうないのだから、いったい何を言っているのだろうと思ったが、こんな風に作家として紹介されることにもだんだんと慣れてきた。

作家と言っても、三年前に偶然にも性風俗の体験談のブログを本にまとめてもらっただけで、作家業で金を稼ごうという野心は持てず、サラリーマンの傍ら趣味で細々とブログを不定期に更新しているだけである。だから、作家として他人に紹介をされると、自分には手の届かない何かを当てはめられているような居心地の悪さを感じてしまう。ただ、殊ゴールデン街においては、そういった卑下した態度こそ不要なものだということも少しずつわかってきた。「物書きをしています」と言ってカクヨムに書いた三千字ほどの小説をURLの共有方法がわからないからテキストを全文コピペしてLINEで送りつけてくる人や、「俺の本を読め」と自費出版した二千円近くする本のAmazonページを紋所のように振りかざしてくる人が急に絡んでくる街なのだから、過剰に自己卑下してしまう方がむしろ不自然なのだ。

「作家なの?」

「作家と言っても、性風俗の話ばかり書いてる汚れですよ」

「そうなんだ。やっぱ本が好きなの?」

「そうですね、暇なときは読書くらいしかすることがないです」

「私、ぜんぜん本を読まないけど、それでも大丈夫?」

「抱いていい?」と言ってくれた人に対しては、読書をしていようがいまいが全肯定になってしまうに決まっていた。

「本なんて読まなくても、ぜんぜん大丈夫ですよ」

「じゃあ、今度デートしよう。2日後の夜にゴールデン街ね」

LINEの友達追加のQRコードを提示してくれたので、スマホのカメラで読み取らせてもらった。表示されたアカウントの名前を見ると、fuekoと表示されていた。

「ふえこさん、でいいですか」

「うん。本当に私とデートしたいと思ったら、後でLINE送ってね」

タバコを一息吸ってから念を押すように言うふえこさんに、「はい、連絡しますね」と返事をして、お店をあとにした。

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)