2025.7.7

変化する宇宙飛行士の素質や仕事。宇宙船の操縦技術よりも 「宇宙で何したい?」が問われる時代へ【若田光一さん×佐々木亮さん特別対談/後編】

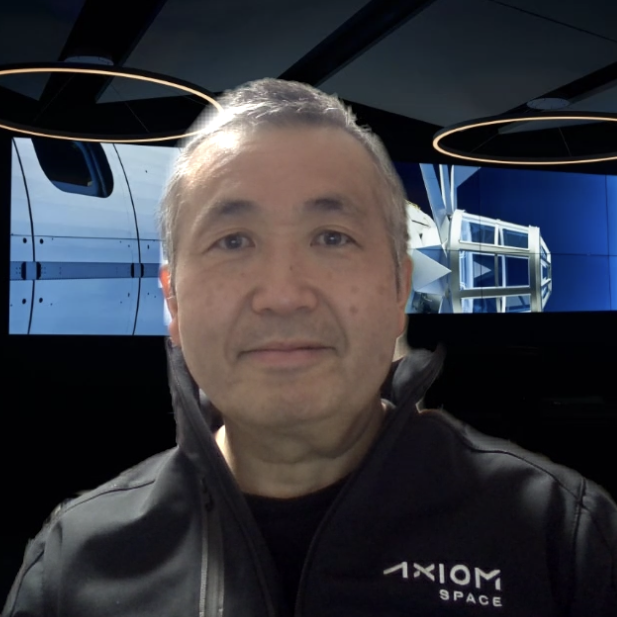

若田さんは日本人として最多となる5回の宇宙飛行経験を持ち、宇宙航空研究開発機構(JAXA)を退職後、現在はアメリカを拠点とするスタートアップ企業へ転職をされました。

今、宇宙開発において民間企業の存在感が増す中で、若田さんのような「民間宇宙飛行士」が登場しています。

前編に続き後編では、次世代の宇宙飛行士に求められる素質、新しい役割についてお話をお伺いしました。

構成/井上榛香

次世代宇宙服の開発に民間企業が続々参画

佐々木 Axiom Spaceは、宇宙ステーションの開発に加えて、月面用の船外活動服(宇宙服)も開発していると聞いています。2024年にはPRADA(プラダ)と共同で開発中の船外活動服のデザインを発表して話題になりましたね。

若田 この宇宙服は、アルテミス3ミッションで月面探査を行う米国宇宙飛行士が着用する船外活動宇宙服ですが、将来日本人宇宙飛行士が月面で活動する際にも使用され事になる可能性が高いもので、その開発に携われる事は大きな喜びです。3月にはアメリカ・ヒューストンに出張して、実際に船外活動宇宙服を着用して作業性を確認もしました。

若田 プラダと言えば、ファッション性が高いのはもちろんですが、機能面でも挑戦を続けていますよね。例えば、ヨットレース「アメリカズカップ」の帆(セイル)の開発・製造にも携わっています。さらに、Axiom Spaceの船外活動宇宙服と月着陸船の間の通信システムは、フィンランドの通信インフラ企業 Nokia(ノキア)と共同開発しています。

これまでの有人宇宙開発における国際協力は政府間の協働が中心でしたが、今後益々民間企業の参入が進み、国境を越え、多様な分野の企業が協力する時代に入ってきています。日本にも優れた技術を持つ企業が数多くあり、有人宇宙飛行の分野にも積極的に参入してほしいと期待しています。

実は、こういった企業が持つ技術がそのまま宇宙で活用できるケースも意外と多いのです。

佐々木 Nokiaも参画しているんですね。

若田 宇宙開発ではデータは非常に重要なキーワードです。過去40年以上、スペースシャトルやISSなどの運用を通じて、科学研究から商業利用、技術実証、教育等に至るまで、さまざまな分野での宇宙利用が推進されてきました。

その結果、どの分野が宇宙での産業化や社会実装につながりやすいのかが徐々に明らかになってきました。NASAやJAXA等による各国政府主導で進められてきた宇宙プロジェクトは、基本的にマネタイズ(収益化)を目的としていませんでした。これまでの数十年に渡る地球低軌道利用を通じて、どの領域がビジネスとして成り立つのかが見えてきています。

ISSの後継機として私たちが開発している新たな宇宙ステーションでは、「宇宙工場」のような施設の建設を計画しています。その中核となるのは、半導体製造や創薬などの分野です。さらに、もう一つの重要な要素として「軌道上データセンター」があります。

現在、地上には多くのデータセンターがありますよね。以前訪れたシンガポールでも地上で多くのデータセンターが構築されています。地上では電力消費の増加やサイバー攻撃への耐性といった課題があるため、これからは軌道上にデータセンターを設置することで冗長性・強靭性が担保され得ると考えられているのです。

宇宙ステーションにおける軌道上データセンターの役割は、膨大なデータを効率的に処理し、必要なデータを適切なタイミングで地上に送信すること。いま、多くの人工衛星を連携させて運用する「衛星コンステレーション」の構築計画がいくつも登場していて、それらには高性能なセンサーが搭載されていまいます。けれども、取得したデータを地上に送るのは簡単ではありません。

例えば、光通信は衛星間では高速でデータを送ることができますが、地球低軌道から地上に送信する際には、雲や湿気の影響を受けてしまうのです。そのため、現在の主流は電波通信ですが、それでもすべてのデータを送るのは難しく、多くのデータが活用されないまま破棄されている場合もあります。

ここで注目されているのが軌道上データセンターです。データを宇宙空間で処理し、本当に必要なデータだけを地上へ送ることで、通信の効率化と最適化を図ります。この技術は、今後の商業宇宙ステーションにおける重要な柱の一つとなるでしょうね。

佐々木 人工衛星が取得したデータを、AI搭載のエッジコンピューティング(*1)で処理し、必要なデータだけを地上に送信する。こういう技術があることは聞いていましたが、軌道上データセンターの構想については初めて知り、驚いています!

(*1:デバイスやサーバーの近くでデータ処理・分析を行い、処理後の必要なデータのみをデータセンターに送信する。これにより通信でのネットワークの負荷や遅延を軽減できるとされている。これまでのクラウドコンピューティングでは、全ての情報をクラウドに集約し高性能サーバーでデータ処理を行っていたため、ネットワーク上の負荷が高かった。)

若田 今後は、エッジコンピューティングと宇宙ステーション上の軌道上データセンター、二つの分野での技術開発がしのぎを削るように行われるでしょう。

佐々木 データセンターは地上にもありますから、ビジネスノウハウは蓄積されているでしょうし、地上から宇宙へと発想の転換がしやすそうですね。

若田 そうですね。宇宙ステーションのような有人施設内にデータセンターを設置するなら、地上と同等な仕様の装置の搭載や交換作業を行う事できます。宇宙放射線の耐性を強化すれば地上の汎用機器も使用できる事になります。有人施設なら、装置の交換や修理もしやすくなりますね。

天文学者からデータサイエンスへ

佐々木 僕は今、データサイエンティストとしても働いていて、3月にはAI活用に関する本も出版したんです。だから軌道上データセンターの話には特に興味を持ちました。実際に衛星データの分析に関わったこともあり、データ処理とAIの役割の重要性を強く感じています。

データサイエンスの道に進んだのは、もともとX線天文学の研究をしていたことがきっかけでした。NASAで研究をしていた2018~2019年当時、AIを天文学に応用する事例はまだ少なかったのですが、アメリカの天文学会では1日中AI活用をテーマにしたセッションがあって、僕自身も可能性を感じて張り付くように一日中聴講しました。

一方、日本ではAIを活用した天文学研究はほとんど進んでいなかった。帰国後には過去10年分の天体データを使ってディープラーニングのモデルを構築し、突発的な天体現象を検出するシステムを開発しました。

こういった経験が、現在のキャリアにつながっています。軌道上データセンターの話は自分のバックグラウンドと重なる部分があって、かなりテンションが上がっています!

若田 なるほど、人生は何が起きるかわからないものですね! 世界標準レベルの仕事をしようと努力していると、意外な形で先につながることが多いなと思います。

私は高校時代は野球部に入っていましたが、実はベンチ入りすらできなかったんですよ。けれど、そのときに学んだことが今でも役立っていると感じます。

私は昔から飛行機に興味があり、JAXAに入るまでは日本航空で旅客機の整備の仕事をしていました。まさか自分が宇宙飛行士になるなんて思ってはいませんでしたが、そこで学んだことも今の仕事にかなり活生かされていると思います。

天文学におけるAIの活用がデータセンターの仕事につながるのは当然の流れかもしれませんが、技術の世界は色々な形でつながっているのだと改めて感じますね。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)