2025.5.11

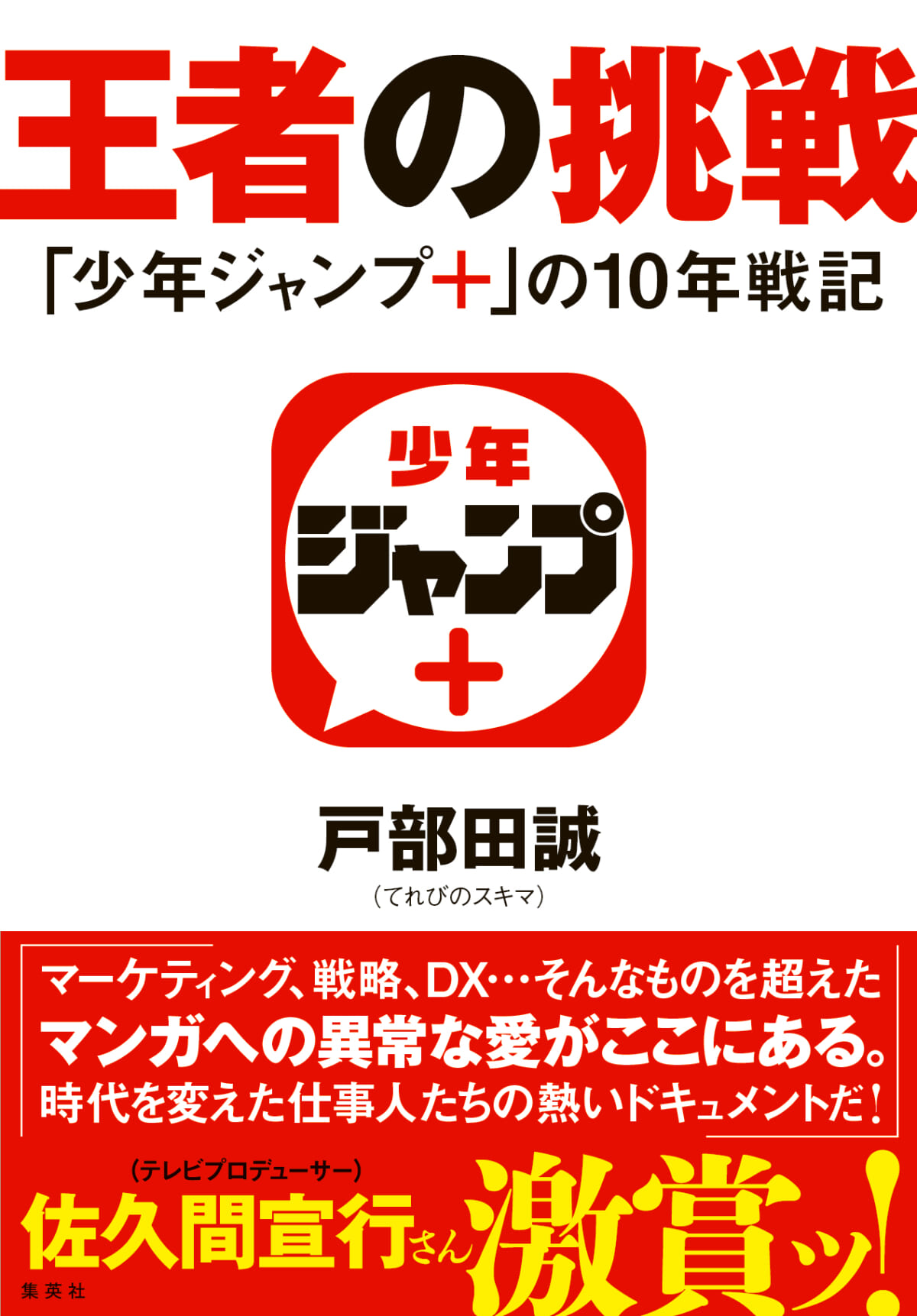

「『少年ジャンプ+』の10年は、集英社が打てる手の中で一番いい手を打った感覚です」【『王者の挑戦』刊行記念 けんすう氏インタビュー】

「ジャンプ+」成功の要因と読者の変化

――「ジャンプ+」の成功要因は、どこにあるとお考えですか?

ありきたりですけど、サイクルがうまく回ったのが大きいですね。「ジャンプ+」の作品が面白い → 作家が掲載を希望する → 面白い作品が集まる、という循環がずっと続いているのではと思います。別の出版社の編集者と話したとき、「『ジャンプ+』に作品を持ち込みたい」って言うくらいですから。

あと、コメント欄が思った以上にワークしていますね。コメントを読んで、気づかなかったところに気づくとか、注目してなかったシーンのすごさに気づくとかがあって読者のマンガ体験が上がってます。昔の名作もコメント付きで読むと、面白さが増すんですよね。

――若い世代が初めて読む感想と、昔から読んでいた世代の感想が同じ場にあるのも面白いですね。

本当にそうなんです。初めて読む人も昔から読んでた人も一緒の場にいて話してる。コメント数は圧倒的に「ジャンプ+」が多いのではないでしょうか。たとえば『姫様“拷問”の時間です』は毎回500〜1000件のコメントが付く。他のアプリでは看板作品でも100件くらいだったりするので、明らかに別次元の盛り上がりです。

――本書の帯で佐久間宣行さんも「マーケティング、戦略、DX…そんなものを超えたマンガへの異常な愛がここにある」とコメントしてくれていますが、本当にマーケティングしてないんじゃないかって感じがしますね。

そうですね。他の業界だと、いいものを作っていれば売れるって時代が終わったっていうのが、20~30年前からあって、それがどんどん発展した結果、マーケティングの概念が発展したんですけど、マンガ業界だけ、面白いマンガを作っていたらいける!って言い続けて、本当にいけているっていうレアなケースなんです。面白ければいいみたいな。その純粋さを貫いてて、それで面白い作品ができているからすごいですよね。

――「ジャンプ+」創刊からの10年で読者の傾向の変化を感じますか?

感じますね。めっちゃ大きいので言うと、「消費者」から、自分が「主人公」になりたがっている。これはマンガに限らず全てのジャンルで起こっていると思います。たとえば、「自分の好きなマンガを5つ選ぶ」ジェネレーターを作ったときも、「私を構成する5つのマンガ」にしたらめちゃくちゃヒットしたんですよ。「私が」好きだともうダメで、「自分が」このマンガで構成されてるよ、と。あくまで主人公が自分で、それを説明するためのマンガを選ぶってやったほうが圧倒的によかったんですね。

――『王者の挑戦』では、「失敗を許容する文化」があることが描かれています。けんすうさんから見て、「ジャンプ+」にそれを感じますか?

これは「ジャンプ」イズムなのかもしれないですけど、たとえば、めっちゃ有名なマンガ家さんが来ても数字が出なかったら打ち切るみたいな、ある意味ドラスティックな歴史があると思います。それが何に効いてるかというと新しい人にチャンスが常に多い。つまり、ここまで行ったらやめるよっていうことが決まってるからこそ何回でもチャレンジできるし、逆に、だらだら3年続けるよりも1カ月で終わったほうがいいよねみたいなこともある。その人が新しいチャレンジをできるからっていうのがあるからか、挑戦のハードルがすごい低いんですよね。で、たくさんやらないと当たらないと思ってるところがあるので、挑戦量が桁外れに多くなるというイメージですね。

――本書でも、ヒット作を出すには手数を多く出すしかないという証言が出てきます。

ブログ記事でも同じなんです。100本書いてみると、「これ意外とヒットしたな」とか「全然ヒットしなかったな」とかあるんですけど、事前には分かんないんですよ。だから、出し続けるっていう仕組みを作るのが大事なんです。

AI時代のマンガと編集者の未来とは?

――近年、AIの進化が著しいですが、マンガ編集者の役割や未来についてはどうお考えですか?

マンガ編集者の希少価値はむしろ高まっていくと思います。たとえば、AIでイラストを描かせるとします。AIの苦手な部分って、意図があるところと、ないところの差なんですよ。つまり、会議室のシーンをマンガで描こうと思うと、AIって、描く必要のない椅子なども丁寧に描いてしまうんです。それが逆に読者にはノイズになって疲れてしまう。人間の編集者はそこを「引き算」でコントロールできる。この「引き算」こそがマンガでは重要で、AIには難しい。だから編集者の未来は明るいと思います。

――なるほど。AIによってむしろ価値が高まる可能性があると。

はい。だから、この本のように、取材をしてまだ世の中にない情報を集めて書くことも、めちゃくちゃ価値が上がっていますね。AIは既にある情報から処理するので。とあるPR会社でも、アンケートなどの“生情報”は価値が上がり、逆に既存資料を整えるだけの仕事はAIで一発なので価値が下がっているそうです。だから、ノンフィクションの価値は凄まじく上がっていますね。

――『王者の挑戦』でも、「グローバルの10年」が始まっているということを書きました。海外でのマンガへの熱の高まりを感じますか?

グローバル化は間違いなく進んでいます。「ジャンプ+」が「MANGA Plus by SHUEISHA」(以下、「MANGA Plus」)と今以上に一体化する可能性もあると思っています。コメント欄が全世界で見れたらいろいろな視点が知れて超楽しいだろうなって思いますね。たとえばナイジェリアでは『NARUTO-ナルト-』が流行っているんですけど、ナイジェリア人って会社員、サラリーマンになるっていう概念があまりないそうで、『NARUTO-ナルト-』に描かれている「組織に所属してトップを目指す」というのが彼らには新鮮だったらしいんです。その影響で、「会社」という形態の理解が進んだという話も聞きました。

――ホントですか!? 僕らには想像できない見方ですね。

「ジャンプルーキー!」も海外の作家とかが入ってくるようになると、より読んだことがないマンガが読めそうですね。

――『王者の挑戦』でも「ジャンプ+」の10年間の挑戦や試行錯誤を描きましたが、けんすうさんは、「ジャンプ+」の10年間をどのように総括しますか?

「ジャンプ」ブランドっていうか、集英社が打てる手の中で一番いい手を打ったぐらいの感覚ですね。逆に、もし「ジャンプ+」をあのタイミングでやっていなければ、売り上げも下がっているんじゃないか、下手したら日本のマンガ、もう斜陽産業だよね、となっていた可能性すらあったと思います。他の出版社さんのデジタルサービスも、もちろんあるんですけど、「ジャンプ+」や「MANGA Plus」の成功が一番、効いていると思います。「ジャンプ+」から『SPY×FAMILY』とか『怪獣8号』とかが生まれてなかったら、ちょっと恐ろしい今なのでは。韓国など発のウェブトゥーンのほうがいいよねとかになっていたかもしれない。本当に市場的には、危なかったと思います。それくらい「ジャンプ+」の10年は重要だと思います。

【序章 試し読み】創刊からの10年間でもっとも嬉しかった『SPY×FAMILY』のコミックス初版100万部達成

【戸部田誠さん刊行記念インタビュー前編】 「僕は、挫折を経てなにかを成し遂げた人たちに強く惹かれてしまうんです」

【戸部田誠さん刊行記念インタビュー後編】「週刊少年ジャンプ」創刊時の原点がヒントに。伝統ある集団のクリエイティブのすごみを感じた

【けんすうさんインタビュー】「『少年ジャンプ+』の10年は、集英社が打てる手の中で一番いい手を打った感覚です」

【“よっぴー”吉田尚記アナウンサー書評(5月15日公開)】「コンテンツに対する基本フォームと応用問題を鮮やかに届けてくれる本

『王者の挑戦 「少年ジャンプ+」の10年戦記』好評発売中!

2014年9月22日創刊。昨年、2024年9月で10周年を迎えたマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」。

その10年の間に、『SPY×FAMILY』『怪獣8号』『ルックバック』『タコピーの原罪』『ダンダダン』など、ヒットマンガや新人作家も続々誕生。多くの読者を獲得し、人気マンガ誌アプリとなった。そんな「少年ジャンプ+」は、どのようにして生まれ、どのようにして進化し、そして今後どこを目指していくのか?

書籍の購入はこちらから。電子版も配信中です!

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)