2025.4.4

トップクラスの登山家が語る「偽ピーク・本当の頂上」問題、 8000m峰の個性とリスク【石川直樹 特別対談/後編】

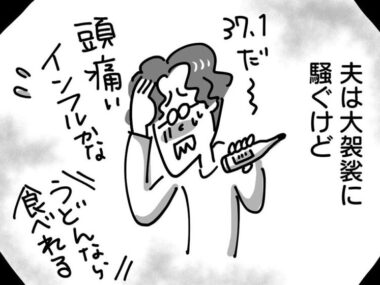

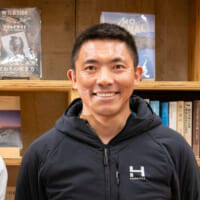

ミンマさんは、ヒマラヤ登山史において高所登山を支えてきたシェルパ族であり、世界で初めて冬季のK2登頂に成功し、8000m峰14座すべてを無酸素で登頂した世界でもトップクラスの登山家です。

石川さんとミンマさんは2019年のK2遠征以来、2024年にシシャパンマの登頂に成功するまで、同じチームで8000m峰への挑戦を続けてきました。

本記事では来日に際し、都内某所で行われたトークイベントでの対談を一部編集の上、公開します。

前編に続き、後編では8000m峰の個性やリスクについてトークが続きます。

よみタイでは過去、石川直樹さんの単独インタビューも実施しています。「登頂」の意味、ミンマさんに代表される新しい世代のシェルパ像などについて語るこちらの記事(前編・後編)もあわせてお楽しみください。

撮影/山下みどり

構成/よみタイ編集部

トップクラスの登山家が語る「偽ピーク・本当の頂上」問題、 8000m峰の個性とリスク

エベレスト、ダウラギリ、カンチェンジュンガ。14座それぞれの印象や難易度

石川 ミンマに、14座の山をいくつかピックアップして、それぞれの印象についても聞いていきたいと思います。まずは最高峰のエベレストから教えてもらえますか?

ミンマはエベレストに6回登っていて、そのうち1回は無酸素での登頂でしたよね。以前、ガイドとしてエベレストの8000mくらいの場所まで酸素ボンベを無酸素で運んでいたから無酸素には慣れている、みたいなことを言ってた記憶があるんだけど……。無酸素で登るということについて、あらためて教えてください。

ミンマ 全く安全なことではないと思っています。強い登山家たちがこれまでも挑戦していますが、やっぱり途中で断念することは多いです。普段ガイドをしているときは、誰かが倒れたときのために(自分は無酸素でも)酸素ボンベを運ぶということが最優先ですし、それはクライアントのためにすることです。けれど2022年のエベレスト無酸素登頂は、登山家としての個人的な挑戦でした。同時にネパールのために、という気持ちもあったと思います。

石川 エベレストには北(チベット)側からと南(ネパール)側からのルートがありますが、ミンマにとっては、どんな違いがありますか?

ミンマ 南側のほうが難しいと思いますね。無酸素で登った時は、大体7300mくらいのところを最終キャンプとして頂上を目指しましたが、標高差にして1000m以上登ることになりました。それに対して、北側ルートだと最終キャンプから600mほどです。南側のルートのほうが全体としても登る距離が長いですし、その分リスクがありますね。

石川 先ほど話にでたK2のような難易度が高い山で、規模が大きな隊を率いるときに気をつけていることはありますか?

ミンマ 大きいチームでのリスクは、アクシデントの確率も上がってしまう、という点ですね。一方で、チームの人数が増えることで、結果、頼れる人も増えることにもなります。誰かがアクシデントに遭ってしまったときに、助けることができる人が多いという点はメリットにもなりえます。

石川 エベレスト、K2に次いで3番目に高い山はカンチェンジュンガですが、この山はどんな印象ですか?

ミンマ 私がこの山に最初に登ったのが2013年で、その時は無酸素で登りました。2022年4月にも登ったんですが、ルートを間違えて、全然違う場所に着いてしまった。結局ネパールのカトマンズまで一旦下りて休養して、そこからもう1回に登山に向かった、なんてことがありましたね。

山の難易度自体はそこまで高くなくて、比較的安全は確保しやすいです。ただ、とにかく頂上までの道のりが長い。

石川 そのルートを間違えたとき、自分も参加していたわけですが……。ルート上に残されていたロープ(残置ロープ)に、引きずられてしまったということですかね? 今振り返ってみて、あのときルートを間違えた原因は何だと考えられますか?

ミンマ 以前に登った人たちが残したロープですね。それが別のルートのものだった、ということです。そのチーム自体は「登頂した」とメディアで話していたので、これを受けて私たちもその残置ロープをたどったわけですが、結果的に着いた場所は本当の頂上ではなかった。そのロープを使っていたチームは本当は登頂していなかったのに「登頂した」とメディアで公言していたということになります。

石川 違う場所に着いちゃったあの時、ミンマが呆然としていた姿をすごくよく覚えています。このカンチェンジュンガの直前、2022年4月上旬にはダウラギリにも登りました。2022年コロナ禍が落ち着いて、久しぶりにミンマと組んで向かった山が、このダウラギリでしたよね。

ミンマ 2022年春のシーズンで、私たちのダウラギリへの隊がヒマラヤで最初の登頂チームになりました。このときのメンバーが本当に強い人たちで、チームワークもとても良かったという実感があります。天候にも恵まれましたし、メンバーの経験値や技術が高かったこともあって、これはあまりないことなんですけど、10日間ほどの短い期間で登頂に至りました。

石川 ダウラギリは決して簡単な山ではないので、このスケジュールでの登攀は僕にとっても衝撃的な体験でした。この山の頂上は間違えやすく、手前の岩がある場所で登頂とする人もたくさんいます。でもミンマはそれを良しとせず、1番高いところまで行こうと言って、雪庇の先の「本当の頂上」に立てました。

ミンマ 私自身、2017年に登ったときは間違った頂上を踏んでいた、という経験もあって、このときは正しい頂上に立ちました。

幼い頃から一緒に育った、シェルパどうしの絆

石川 ミンマと同じロールワリン地方からダワ・ギャルジェとかキルー・ペンバとか、強くて優秀なシェルパも参加していました。シェルパの仲間たちについてはどんな思いがありますか?

ミンマ チームのシェルパは、同じ故郷で育って、子ども時代からお互いを知っている間柄です。だからこそ強い信頼関係があります。登山ではこれが何より大切ですね。お互いを信じていないと、いざという時に逃げてしまったり、登山者が山に取り残されたり、ということも起こり得るんですが、私たちの間では誰かがアクシデントに遭っても、決して置き去りにすることはない、という強い信頼感があります。本当にこの友情関係が大切だと思っています。

会社を設立するとき、こういった友人たちに声をかけたということもあって、自分と同じような性質の人間が集まったチームになりました。いつも一緒に登っているシェルパは、自分にとってはベストなメンバーですし、クライアントにとっても、山への興味がより広がるようなガイドができているんじゃないかと思っています。

経験豊富なシェルパが語る「偽ピーク・本当のピーク」論争

石川 マナスルについても教えて下さい。日本山岳会が世界で初めて登頂した山(*このときは最高地点である本当の頂上に登頂)で、8000m峰の14座のうち日本の隊が初登頂したのはこのマナスルだけです。ミンマにとっても初めての8000m峰でした。そして、「本当の頂上」問題という点でも、歴史的に重要な山になっている。ミンマからもこのマナスルについて話を聞きたいです。

ミンマ 今、マナスルは秋に登ることが一般的になっています。秋は雪が多いので(本来は岩場になっている)頂上を間違いやすい、ということがまずありますね。そして、本当の頂上は実際に登っているときには見えづらく、長い間違う場所が頂上だとされていた。

2022年に登った本当の頂上へは、偽ピークから一旦下がって、トラバースをした後に、さらに登り返すルートを取りました。体力的にもハードですし、リスキーでもあるのでこれまで誰もこのルートは登ったことがありませんでした。

石川 僕も2012年にマナスルに登っていて、当時は頂上に立ったと思ったんだけど、結局それは手前の偽ピークだった。確かに後方に丘みたいな場所は見えたんです。でもその時はほぼ頂上にいるだろう、と疑わずに下山した。

その後、ドイツの山岳史家エバーハルト・ユルガルスキ―による8000ers.comでの検証などをはじめとした「偽ピーク・本当のピーク」議論が勃発し、自分の目で確かめたくなって、2022年にミンマと一緒にもう一度マナスルへ登りにいったわけです。そんな経緯がありました。……じゃあ、2023年に登ったナンガパルバットはどうですか?

ミンマ 初めてこの山に登ったときは、そんなに難しくないかな、という印象でした。ノーマル・ルートではキャンプ1から2が多少難しい、と思っています。

ただ、登攀自体よりも麓での道のりや、ベースキャンプでの滞在の方がより一層リスクが高いと思います。

石川 2013年に、ナンガパルバットのベースキャンプで地元民による銃の乱射事件があって外国人登山者を含む11名が亡くなっている。治安がすごく不安定な場所で、そういう意味でリスクがありますね。ただ、登るよりもベースキャンプのほうが怖い、というのは本当か?って感じです(笑)。ミンマはそんなに難しくないって言うけど、僕にとってはナンガパルバットは恐ろしい山でもあるんですけどね……。

以前、ミンマに「14座の中でどの山が1番難しい?」と質問したことがありました。答えは即答でアンナプルナだったけど、今もその印象は変わっていないですか?

ミンマ そうですね、今でも本当に難しい山だと思っています。雪が一夜にしてだいぶ積もることがあって、そのたびにルートを探さないといけなくなる。常に新しいルートを探っているような状態です。だから雪がそこまで多くない時期(春のシーズンのはじめの頃)に登ります。

14座の中で登頂したと思い込んでいた頂上が実は違った、ということはかなりたくさん起きていて。アンナプルナもその1つですね。

石川 あのラインホルト・メスナーもアンナプルナで本当の頂上に立っていなかったとされて、それもあって偽ピーク問題はより注目されるようになりました。

ミンマ 私も、アンナプルナはすでに登頂したことがあるというガイドと一緒に、彼を信じて登頂したはずだったんですけど、後から頂上じゃなかったことが分かった。それで、もう1回登り直しました。

通常は他の登山家の登頂写真が公開されているので頂上の様子が事前にある程度わかるんですが、アンナプルナに関しては詳細な頂上の写真(引き気味で頂上付近の全体がわかる写真)がほぼなかった。このことも間違えやすい原因だと思います。

登山自体もかなりリスキーで、他の山よりも登山者の死亡率が高いと言われています。

石川 このアンナプルナでもそうですけど、ミンマは「登頂する」ということに対して、すごく真摯で、誠実な態度をとりますね。

ミンマ 「登る」ということはそれだけ私にとって大切なことなんです。

石川 ミンマたちは8000m峰の連続登山というスタイルを取り入れていますね。今でこそみんなやっているけれど、当時は公募隊でそれをやる隊はほぼいませんでした。2019年、K2の最終キャンプから下山して、そのすぐ後にガッシャブルムⅡ峰に登頂するんですけど、本当に間髪入れず休みなくずっと進み続けた。

僕がこれまで参加してきた登山チームでは決してそんなスケジュールでは登っていなかったので、ミンマたちの登り方がすごく衝撃的でした。とにかく毎日毎日登り続けて、すごく苦しかったけど、すごく充実していました。

自分で考えていた限界というのは本当の限界ではなくて、さらにプッシュして押し広げられる、ということを知りました。

そして、最後にシシャパンマについて教えてもらえますか?

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)