2025.3.31

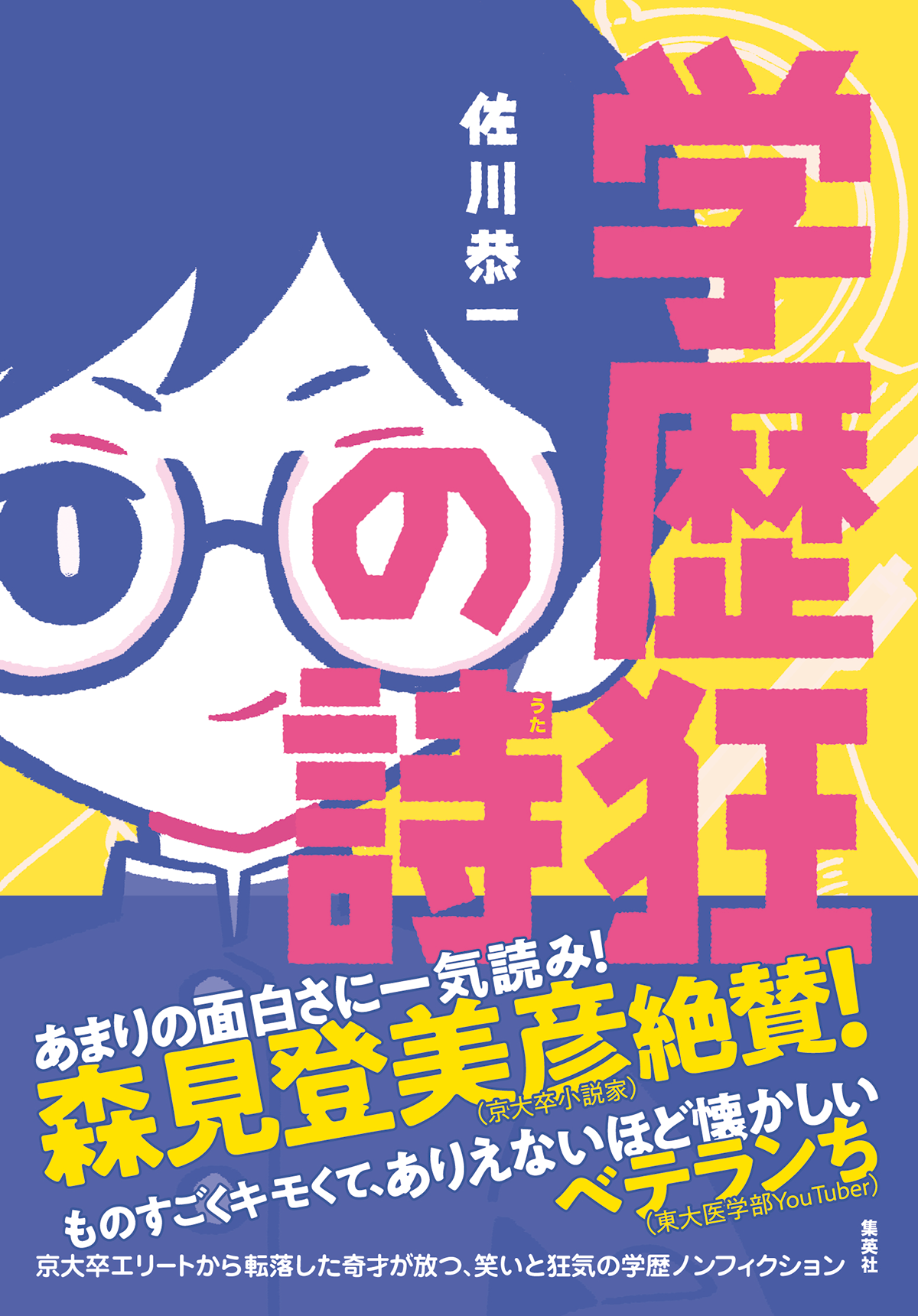

思春期の子どもたちがいかに洗脳されやすい存在であるか──教育ジャーナリスト・おおたとしまさが読む『学歴狂の詩』

今回、長年教育現場を取材しているジャーナリスト・おおたとしまささんに、本書の書評をご寄稿いただきました。

受験への過剰適応の危険性

一般的には、勉強はできるにこしたことがないと思われているかもしれないが、とんでもない。なまじ勉強ができたがために、人生において壮絶な遠回りをさせられてしまうひとたちが世の中にはいる。

その遠回りの過程において出会った人々、言葉、風景を、さすが小説家というべき軽妙な文体で自虐的に綴る。受験勉強に過剰適応してしまった子どもの思考回路や、そのような子どもには世の中がどう見えているのかを克明に描いた貴重な記録ともいえる。

かくいう私は教育ジャーナリストという仕事柄、受験で思い通りの結果を出し続けてきたにもかかわらず「何かがおかしい」と違和感を抱えながら生きているひとたちを多く見てきた。さらに、子どもの中学受験に過剰な情熱を燃やして平静を失ってしまった親御さんたちの話もよく聞く。

「どうしたらいいでしょう?」という涙ながらの問いに私は明確な答えを返せない。逆に、15年以上前に学んだ心理カウンセリングの手法を利用して彼らに問う。「どうしてそんなに心配なんですか? 何がそんなに心配なんですか?」と。「だって……」と彼らは心の内を話し始める。そうして自分の中の非理性的な信念に気づいてもらう。

非合理的信念のほとんどは、自らの受験体験を通して身につけてしまったものだ。親になってから、それが子どもの受験で暴れ出すことがある。受験への過剰適応の影響は次世代にもおよぶのだ。それはおそらく、社会を包む空気にも影響している。

「教育現場のルポを書くことが私の生業です。そこに付随する要素として受験について触れることもあります。ただし、私が書く受験の記事は、どうやったら“勝ち組”になれるかという話ではありません。どうやったら受験システムに過剰適応しないで受験を乗り切れるかという話です。あしからず」

これは私のXの最上部に表示される固定ポストだ。

自分の価値観をつくっていく時期に当たるいわゆる思春期の子どもたちがいかに洗脳されやすい存在であるか、いかにその影響が長期にわたるのかが本書を読むとわかる。

受験のために塾に通う最大のリスクはそこにあるし、その結果である進学先が、受験ヒエラルキーにもとづいて生徒たちの人格にプレッシャーをかける塾のような学校(一般的には“塾いらず”と称揚される)であった場合、洗脳はさらに深刻なものとなる。

私がいくら警鐘を乱打しても伝わらないその危険性が、本書を読むとすんなりと腑に落ちるのではないかと思われる。

しかし一方で本書を読んでいると、他人から見ればどーでもいいことにこだわってしまう「学歴狂」にどこか愛おしさを覚えてしまうから不思議だ。くだらないことにとらわれている時期が、人生のなかにはときどきあってもいいのかもしれない。いや、あったほうがいいのかもしれない。それが人間をかわいらしくするのかもしれない。

この書評原稿を書いているいまは、3月10日の朝。東大をはじめとする国立大学の前期合格者発表の日だ。学校別合格者数ランキングを速報する週刊誌の発売日を待ち遠しく感じるひとたちの心をくすぐること間違いなしの一冊だ。

【ナツ・ミート 書評(3月26日配信)】灘中高→4浪で東京都立大のナツ・ミートが『学歴狂の詩』を読み解く

【小川哲 対談・前編(3月29日配信)】「学歴」というフィルターで世界を認識する狂人たち

大好評発売中!

なぜ我々は〈学歴〉に囚われるのか?

京大卒エリートから転落した奇才が放つ、笑いと狂気の学歴ノンフィクション!

書籍の詳細はこちらから。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)