2023.3.31

「子どものいないあなたにはわからない」で口を閉ざしてしまわないために――武田砂鉄×高瀬隼子 対談「父/母ではない立場から書くということ」

「言葉にすること」のハードルを下げる

武田 以前『すばる』で、高瀬さんの小説についての論考を倉本さおりさんが書かれていたのを読みました(『すばる』2022年10月号「持ち堪えてしまう者の祈り——高瀬隼子論」)。高瀬さんの小説には、「割に合う」や「割に合わない」という言葉がよく出てくると。それは、登場人物が自分の中の「正しさ」を守ろうとする心の働きでもあるのでは、といった指摘が書かれていました。

確かに高瀬さんの小説の全体を包み込むムードというのか、雰囲気の一つかもしれないと思いました。これは、今おっしゃっていた、「これを言ったら何か言われるんじゃないか」という萎縮みたいなことと、つながってくるんですかね。

高瀬 作品ではなくて自分自身の話なんですけど、何かについてあっさり話をすることはできても、一歩踏み込んだ話をする人を自分ですごく選んでしまっているなっていう、悪いところの自覚があって。

例えば、この人には、自分の心も開けて見せてもいい、何を言ってもいい、間違ってたら間違ってるって言ってくれるだろうっていう信頼ができる人と、そうではなくて、「アハハ」で済ませてしまう人。その信頼は親しさとは関係ないものなんですけど。

本当は自分が差し出したら返ってくるかもしれないのに、あらかじめ自分が勝手に判断をして、差し出さない相手がいる。割合でいうと、自分が差し出せてない人のほうがめちゃくちゃ多いんですね。対話の1本目、2本目の向こう側に行けない感じっていうのは自覚があるのと、周りを見渡していても、一歩踏み込んだ話ができている人は果たしてどのぐらいいるのだろうか、とも思うんですよね。なので、第三者として「考えたい」と「考える」の間にも隔たりがあるのかなって今、話していて思いました。

武田 「考える」と「考えたい」の隔たり。

高瀬 考えてるけど言わない、みたいなことはありそうかなと。

武田 高瀬さんの小説の中には、「考えているけど言わない」が結構多いですよね。

高瀬 そうですね。登場人物もそういう性格の子が多いです。

武田 この社会がどうなっているかを、たいした視力でもないけど精一杯見渡そうとするときに、「考えさせないようにしている社会」があるんじゃないかって感じるんです。

この本の中では「普通」という言葉がたくさん出てきますが、何かを言おうと思ったときに、「でも、やっぱり言えないな」って思わせてしまうのは、社会の「普通」という圧であり、基本的にこうあるべきだ、先祖代々こうしてきたんだ、という慣習です。そういう「普通」があちこちに用意されているので、今、口に出そうとしたものを、やっぱやめとこうか、って押し戻してしまうんです。

意を決して言います、言った、よく言った、よくぞ、この荒波を越えてきて言ったぞ、という流れって、何かの問題を告発したりするときに起きますが、冷静になる必要もあります。その勇気を称えつつ、口に出すハードルを低くするっていう作業を、それこそ、非当事者も含めて全員でやっていかなきゃいけない。よくぞ越えてきた、だけだと、ハードル設定が維持されてしまいます。

高瀬 ハードルのことでいうと、この本を読んだ人は、父ではない、母ではない第三者からでも、第三者っていう当事者なんだっていう意識が一つ、自分の中に芽生えたんじゃないかと。そういう意識が初めて私も生まれたので、その意識を一つ持つだけで、発言のハードルっていうのが下がった感じはあります。

武田 だといいですよね。

高瀬 「ではない」第三者だけど、当事者。そういう立場があるんだっていうことを自覚することが、自分にとっての勢いみたいなものになる気がしました。

(終わり)

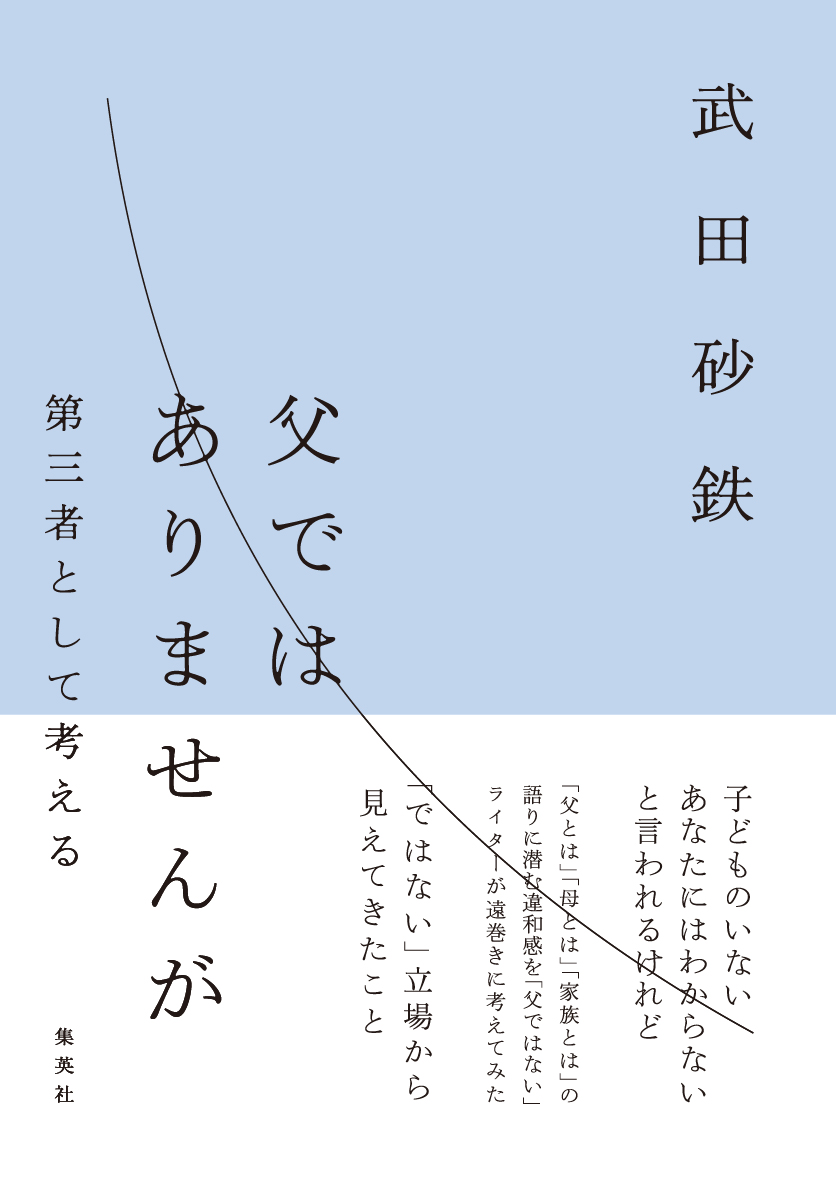

発売即重版の話題作! 好評発売中

「父親とは…」

「母親とは…」

「子育てとは…」

大きな主語で語られ、世の中で幅を利かせる「普通の家族」をめぐる言説への違和感を「父ではない」ライターが遠巻きに考えてみた。

「ではない」立場から見えてきたこととは?

武田砂鉄さんの『父ではありませんが 第三者として考える』は、Amazonほか、全国書店・ネット書店にてお求めいただけます。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)