2025.8.20

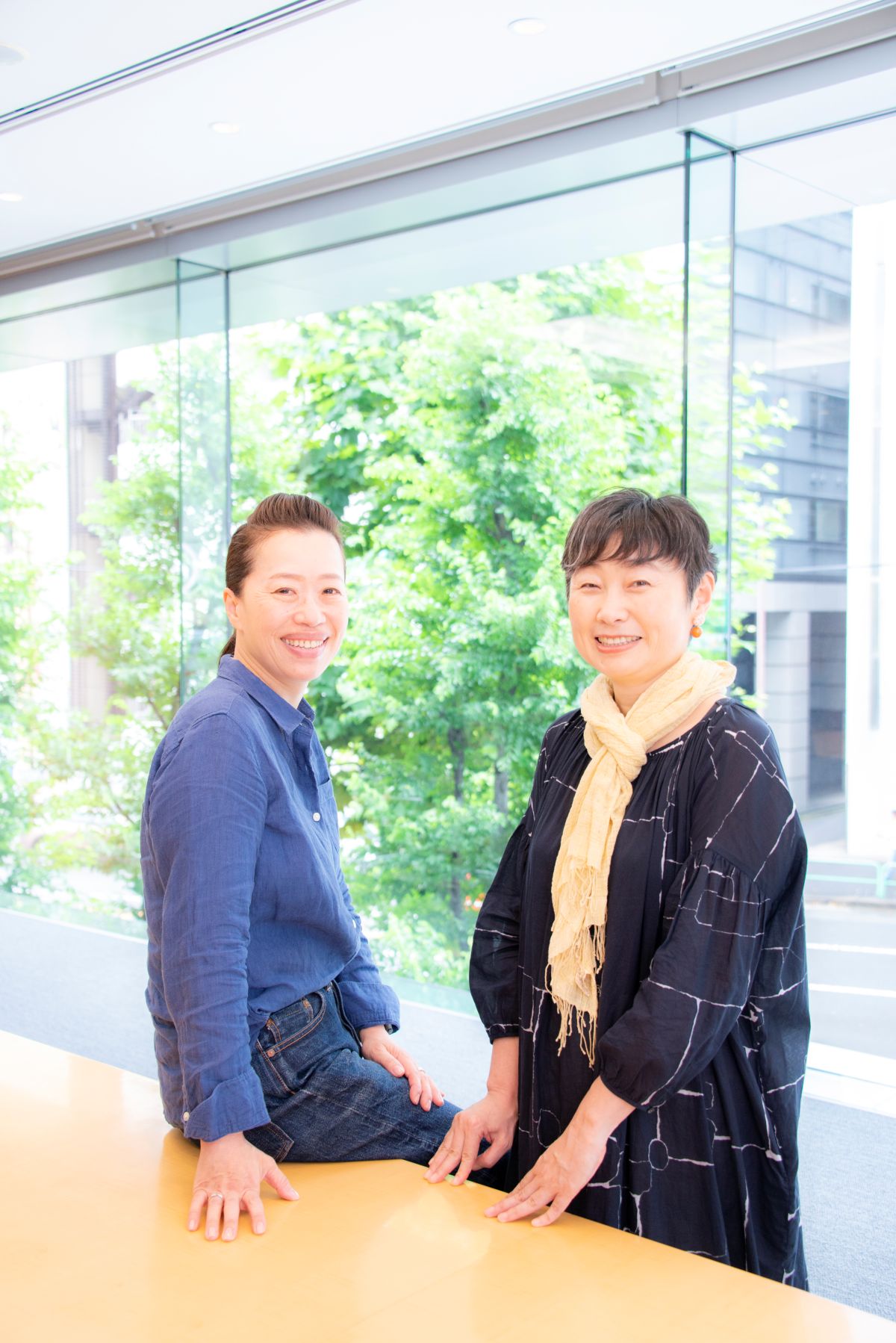

人と人はわかりあえなくても、 おしゃべりできるし、 受け入れてもらえる【対談・青山ゆみこ×細川貂々】

ベストセラー『ツレがうつになりまして。』などの作品で知られる細川貂々さんは、当初、青山さんのことを〝住む世界が違う人〟と感じていたそうです。でも、おしゃべりを始めると親近感がわき、互いに新たな発見があり、気づいたら二人は同じようなこと——話す・聞くための居心地のいい場所づくり——をしていました。「話す」ことと「聞く」ことで人はどう変わるのか。新刊の刊行を記念して、お二人の対談をお届けします。

『青春と読書』9月号より転載

構成/砂田明子 撮影/chihiro.

青山 一緒に本をつくる前は、私たち、それほど親しくなかったんですよね。

貂々 はい。初めてお会いしたのは10年前、二人ともお世話になっている宗教学者の釈徹宗先生がつくったグループホームでした。ばったりお会いして挨拶しましたが、その後はぜんぜん、縁がなく。

青山 そう。私の本のカバーや挿画を描いていただいたこともありましたが、編集者を通じて仕事をしていたので、関わりがなかったんですよね。唐突に私がメールしたのが2021年の4月でした。

貂々 朝、早朝でした。

青山 え! そうでした?

貂々 朝早い人だな、と思ったのでよく覚えています(笑)。突然メールが来たので怖い、と思って。なぜ私に? どうしよう? って警戒しました。

青山 当然ですよね……。

貂々 メールを読んだら、オープンダイアローグをやりませんか、とか、いつか本を出しませんか、とか書いてあったので、「おお、仕事か」と思って、ぜひやりましょうとすぐにお返事したんです。

「しんどい」と言えば、「ああ、しんどいんですね」とシンプルに受け止めてくれる人

青山 それほど面識はなかったんですけど、私は貂々さんのファンだったんです。夫の調子が悪くなったときに『ツレがうつになりまして。』に助けられたり、自分が心身の調子を崩したときに、精神科医の水島広子先生と貂々さんの共著「それでいい。」シリーズに励まされたり。そうやって貂々さんの本に救われていたころに『まんが やってみたくなるオープンダイアローグ』(水谷緑=まんが、斎藤環=解説)を読んだんですね。数年前から見聞きするようになっていた「オープンダイアローグ」はフィンランドの精神医療の現場で生まれた「対話の手法」ですが、この本を読んですごく理解でき、自分もやってみたいと思ったんです。心が弱り切っているいまの私を助けてくれる手法なんじゃないかと。でもやるには相手が必要になる。人間関係が閉じていた時期だったのでどうしようと思ったときに、ふと頭に浮かんだのが貂々さん。

貂々 そこで私が出てきたんですね。

青山 そうなの。貂々さんはご自身の本に、自分はものすごくネガティブだし、空気を読んだり、人の気持ちを先回りすることはしない、むしろできない、と書かれていますよね。そういう人なら、私の発した言葉をそのまま受け止めてくれるんじゃないかと思ったんです。というのは弱っていたとき、気を遣って励ましてくれる友達もたくさんいたんですよ。ありがたい一方で、「大丈夫」とか「すぐに元気になるよ」などと言われると、焦ったり落ち込むこともありました。「しんどいです」と言えば、「ああ、しんどいんですね」とシンプルに受け止めてくれそうな貂々さんとなら、安心してしゃべれるんじゃないかと思ったんです。

貂々 最初はメールとZoomでしたよね。そのあと直接会うようにもなって。

青山 私が悩みをぐちぐちと打ち明けるところから始まりました。人と会うのが怖くて、人と関わるのが難しいんだけど、みんなどうやってるんだろう……といった相談を、最初のメールから書いていたと思います。リアルにお会いするようになってからも、今日みたいに貂々さんは、「ふんふん」と、淡々と私の話を聞いてくれて。

貂々 人と人はわかりあえませんよ、とメールに書いたのをよく覚えています。

青山 衝撃でした! 人は人とわかりあえるし、わかりあうための努力をして生きている、そうやって地球は回っていると思っていたので、いきなり根底から覆された感じで……。でも同時に、それだったら楽だなとも。貂々さんとはわかりあえなくてもいい、それでもコミュニケーションとれるし、受け入れてもらえるというのも新鮮だったんです。

貂々 私は青山さんの話を聞いて、そういうことで悩むんだ、と勉強させてもらっています。人が何を悩んでいるかわかっていないので、学ばせてもらっているというか。

青山 でも、私も貂々さんが悩んでいることを、いまだにわからないですよ。

貂々 いいんですよ、それで。

大きなことより、小さなことのほうが相談しにくい

青山 そうやって貂々さんの言葉はいつもシンプルでさっぱりしているので、人間関係や家族関係にもやもやしてばかりいる私にはとてもありがたかったんです。一方で、なんでこんなに達観していられるんだろうとも思っていました。でも、発達障害について書かれた貂々さんの本を読んだり、おしゃべりを重ねていくうちに、シンプルな言葉として表れる前には、貂々さんの中にもいろんな思いや迷い、困りごとがあることがわかってきました。

貂々 そうですね、私なりにいろいろ考えていますね。

青山 貂々さん、昔は人に相談できなかったと私たちの新刊にも書かれていますけど、私といろんな話をしているうちに、日常のささいな違和感を話してくれるようになりましたよね。

貂々 人とのやりとりが不安なので、これでよかったんですか? というのをゆみこさんに聞くようにしています。

青山 友達とお茶をしていて飲み物がなくなったら、そのあとの時間、何をすればいいかわからない、と相談されたときはびっくりしました。考えたことがなかったので。私は飲み物がなくなっても、何をするわけでもなく、その時間をその場の人たちと共有していればいいと思っていたんですが、貂々さんみたいに思う人もいるんだな、と気づかされて。

貂々 最近は、お茶やお菓子がなくなったら「帰ります」と言って帰るようにしています。

青山 解決してよかった(笑)。こういうこと一つとっても、「当たり前」って人によって違うわけですが、日常の小さなことって、案外、人に相談しないですよね。転職とか、結婚といった人生の大きな出来事は相談しやすいのに、「お茶がなくなったら帰っていいか?」は意外と相談しにくい。でも、そうした日常の小さなわだかまりを減らしていくと、生活が少し快適になりますね。日々溜まっていく日常のキャッシュみたいなものが消えていくことを、貂々さんと話すようになってすごく感じています。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)