2022.6.20

山で生きる祖父が体現していた、本当の意味での「稼ぐ力」

当記事は公開終了しました。

2022.6.20

当記事は公開終了しました。

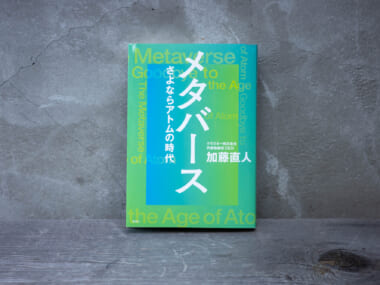

そこそこ起業 異端の経営学者が教える競争せずに気楽に生きる方法

そこそこ起業 異端の経営学者が教える競争せずに気楽に生きる方法

そこそこ起業 異端の経営学者が教える競争せずに気楽に生きる方法

2025/6/26

NEW

2025/7/4

NEW

2025/5/26

2025/5/9