2019.9.27

六角承禎―負けても勝った、名門大名

乱世のノウハウ

戦国時代であれ現代社会であれ、熾烈な競争を勝ち抜いて生き残るためには、時代に合わせて自己を変革していくことが欠かせません。

戦国の覇者となった織田信長は、尾張守護・斯波家の家来である清洲織田家の、そのまた家来の家に生まれました。この、一介の小領主といってもいい地位からスタートした信長は、徐々に勢力を拡げて清洲織田家、斯波家、さらには隣国の美濃・斎藤家をも凌駕して尾張・美濃二ヶ国を領する戦国大名となります。そして流浪の将軍・足利義昭の庇護者という立場で京へ上り、その後は義昭をも追放して天下人へと、自らと織田家という組織をアップデートしていったのです。

このように、常に自己研鑽に努めながら周囲の状況に目を光らせ、状況に合わせて新たな自分へと生まれ変わる。それこそが、苛酷な社会を生き抜く必須条件と言ってもいいでしょう。

と、何やら自己啓発本のような書き出しをしてみましたが、どうにも気持ちが悪いですね。こういう「歴史上の偉人から得た教訓を実生活に活かそう!」みたいな文章は、結論ありきで歴史にこじつけているものも多々あるので、とりあえず眉に唾をつけて読むのがいいと思います。

それはさておき、戦国時代で上を目指すのであれば、自己変革が必要というのは確かなことです。特に、武田家、今川家、島津家といった古くから続く守護大名は、時代に合わせて戦国大名へと脱皮することで生き残りを図り、強大な勢力を築き上げることに成功しています(もっとも、武田家も今川家も戦国大名へ転身した後に滅びてしまいましたが)。

前置きが長くなりましたが、今回取り上げるのは、代々近江の守護を務めた名門・六角家の当主、義賢(後の承禎)さんです。

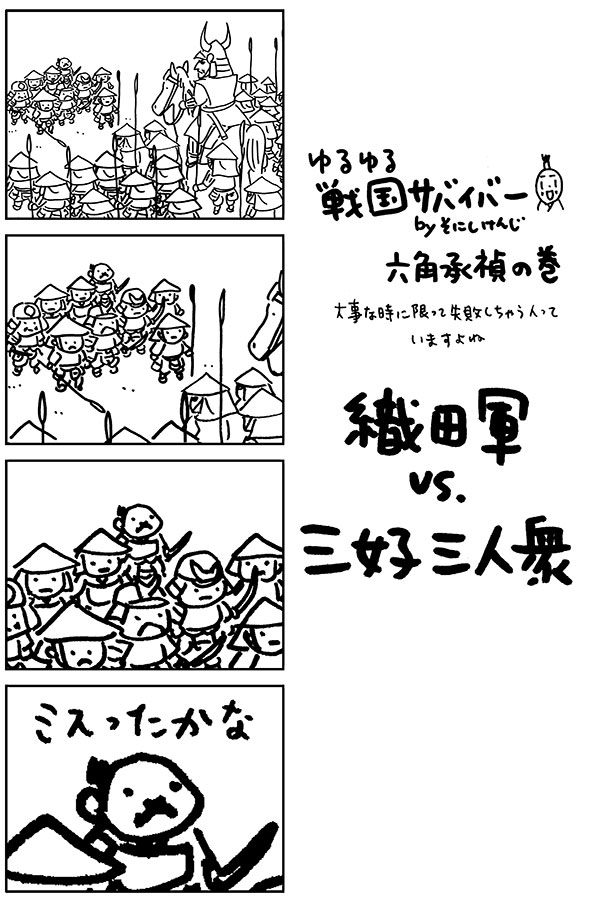

戦国史に詳しい方なら、その名を一度は耳にしたことがあるでしょう。織田信長の上洛に立ちはだかり、鎧袖一触で蹴散らされたあの承禎さんです。

彼は、守護大名から戦国大名へとアップデートした六角家を率いながら、何故いともたやすく信長に敗北したのか。その後、彼はどんな人生を送ったのか。それらを通じて、乱世に生きる武将たちの勝ち負けとは何なのかを考えてみたいと思います。

偉大な父

六角家は、清和源氏と並び称される宇多源氏佐々木氏の嫡流として、平安時代の末から近江に根を張る名門でした。近江源氏出身の人物には、源頼朝の挙兵に加わり活躍した佐々木定綱や、バサラ大名として知られる足利幕府創設の功臣・佐々木導誉などがいます。その嫡流の六角家は室町時代を通じ、代々近江守護職に任じられていました。

応仁の乱の後、六角家は近江国内の寺社や幕臣の領地を横領した罪で、二度にわたり幕府の追討を受けることになります。しかし、当時の当主・六角高頼は甲賀山中に立て籠もってゲリラ戦を展開、幕府軍を退けることに成功しました。

高頼の子・定頼が当主となった頃には、足利幕府の権威はすっかり衰え、将軍はしばしば京都から追われるようになります。定頼は近江へ落ち延びてきた十二代将軍・足利義晴を庇護し、京都を支配する細川晴元とたびたび干戈を交えました。また、京都を法華一揆が支配するようになると、比叡山延暦寺と協力してこれを打ち破っています。

義晴が細川晴元と和睦して帰洛すると、定頼は幕政にも深く関与します。義晴の子・義輝が元服した際には、本来なら幕府管領が務めるべき烏帽子親を、定頼が務めました。この時期には、六角家の版図は本拠の近江南半国に加え、隣国の伊賀や伊勢の一部にまで及んでいました。また、北近江で台頭してきた浅井家を圧迫し、従属させることにも成功しています。

着実に版図を拡げ、京都の政局にまで関与する一方で、定頼は領内で謀叛を起こした有力な国人を滅ぼし、南近江に強固な地盤を築いています。また、本拠地・近江観音寺城の城下を整備し、一部商人の特権を廃して市場を開放する「楽市令」を発布しました。

この楽市令は織田信長の政策として有名ですが、最初に記録に残っているのは、定頼が発布したものです。残念ながら詳細な記録が残っていないため実態ははっきりしませんが、信長に二十年近くも先駆けてこの政策を実行した定頼が、かなりの先見性を持っていたことは間違いないでしょう。

さて、ここで守護大名と戦国大名の違いについて考えてみたいと思います。

この問いに対する答えは、学術的には諸説ありますが、大まかに言うと、足利幕府から守護職に任じられたことを支配の根拠とする守護大名に対し、自らの実力で現地の支配を行うのが戦国大名、といったところでしょうか。

そのためには、幕府権力からある程度独立し、領内の土豪・国人層を家臣に取り込んで統制していく必要があります。当然、領国内に対する支配力は、守護大名より戦国大名の方が強くなります。

こうしたことを踏まえると、定頼は六角家という組織を、守護大名から戦国大名へとアップデートすることに成功したと言えるのではないでしょうか。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)