2025.11.8

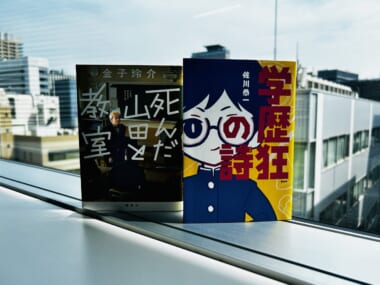

かつて神童だった学歴狂が思わず自分を重ねてしまう〈天才少年〉バブルガムフェロー【人生競馬場 第4回】

前回は、かの寺山修司も詩にしたハイセイコーを紹介しました。

今回は、〈天才少年〉と呼ばれたバブルガムフェローへの思い入れを語ります。

記事が続きます

「天才少年」への親近感

1996年、私がナリタブライアンとマヤノトップガンの阪神大賞典から実際の競馬を追い始めたことは、第二回ですでに述べた通りである。その激戦ですっかり競馬に魅せられた私は、同年の四歳クラシック戦線へと目を移していた。みなさんがどれぐらい覚えているか──あるいは知っているのか──わからないが、当時のクラシック戦線で最有力とされていたのは誰が何と言おうと、間違いなくバブルガムフェローだった。前年の朝日杯三歳ステークス(現・朝日杯フーチュリティステークス)を「天才少年」と言われるほどの好タイムで制していたのだからそれも当然の話で、さらにクラシック初戦、皐月賞のトライアルレースであるスプリングステークスにも快勝。同世代でともにサンデーサイレンス四天王(サンデーサイレンスというのは日本史上に残る異様な好成績を残した伝説的種牡馬であり、かのディープインパクトの父でもあるのだが、この世代はまだ二世代目の産駒だった)と呼ばれたイシノサンデー、ロイヤルタッチ、ダンスインザダークという強豪馬らと比べても頭一つ抜けた存在だったのである。

しかしバブルガムフェローは運悪く皐月賞に向けた追い切り(レース直前の仕上げの調教)で故障、皐月賞・日本ダービーというクラシックレースに出走することがかなわなくなった。小学校でダービースタリオンにはまっていた仲間の中でも、このバブルガムフェローのクラシック退場は衝撃だった。みんな普通にバブルガムフェローが三冠を狙えると思っていたからである。私たちはスーパーハナタレ小僧だったので、「三冠」などと言われるとコロリとやられてしまい、めちゃくちゃに三冠が見たくなっていた。みんなほぼ私と同じ時期に競馬にはまり出したので、少し前のナリタブライアンの三冠をリアルタイムで目撃できなかった悔しさを隠しきれず、96年からしか見ていないくせに、まるでナリタブライアンの全レースをリアタイしたかのような顔で「ナリブーナリブー」と呼んで通ぶっていた。私も重症だったため、小学校の習字の時間にみんなが「不動心」だの「正義」だの書き初めみたいな言葉を書きまくる中、迷わず「三冠」と書いたのは第二回に掲載した写真の通りである。

さて、当時の私はスポーツ少年団のサッカー部に入れられたもののヤンキーみたいなやつらに心身ともにやられまくり、早々に退部しスポーツを人生から締め出していた。そこでテストの点数が高いというところにアイデンティティを見出せるかもしれないと考え、自分を優等生として認識しつつあった私は、なんとなく「天才少年」と呼ばれていたバブルガムフェローに親近感を覚えていたのである。そのため、皐月賞をイシノサンデーが、日本ダービーをフサイチコンコルドが勝った時にも「バブルがいたら違う結果になっとった」などと抜かして評論家ぶっていた(ちなみにこの年の日本ダービーは、まだ日本ダービーを獲れていなかった天才武豊がダンスインザダークでついに戴冠するのだ、と日本中の競馬ファンが期待していたレースだったので、競馬三戦目だった伏兵フサイチコンコルドがダンスインザダークを差し切った衝撃を覚えている競馬ファンも多いだろう)。

そういうわけで、96年の牡馬クラシック戦線は残すところ菊花賞のみとなった。ここで天才少年バブルガムフェローはどうしたかというと、怪我が治った後に3000メートルの菊花賞ではなく2000メートルの古馬戦・天皇賞(秋)へ向かうことになったのだった。私たちハナタレ小学生はバブルガムフェローを中距離馬だと考えていたので、「さすが藤沢はわかっとる!」とウムウム頷いていた。藤沢というのは藤沢和雄、バブルガムフェローを管理していた調教師の名である。なんといってもこの96年には、某調教師が私たちのヒーローだったナリタブライアンを3200メートルの天皇賞(春)から1200メートルの高松宮杯に直行させ4着に惨敗させるという「クソローテ」(これはあくまでも素人小学生の視点であり、当の調教師にはしっかりした考えがあったのだろうと思うが)を見せられていたので、みんなバブルガムフェローの藤沢流ローテーションに本気で感心していた。普通、調教師もクラシックレースを特別視しているはずなので、多少の距離適性は無視してでも菊花賞に向かうという判断も十分あり得るはずなのだが、藤沢調教師はきっちりと馬本位の選択をしていると思えたのである。

ちなみに当時のダビスタには「藤枝」という調教師がおり、調子が下がっている馬の調教を「お任せ」するとすぐに上向きにしてくれる「藤枝マジック」というのがおなじみだったが、そのモデルとされているのがこの藤沢調教師だった。正直、私たちはダビスタに思い切り引っ張られる形で藤沢厩舎に全幅の信頼を置いていたのだ。

しかし一方で、バブルガムフェローの天皇賞(秋)制覇が簡単ではないこともわかっていた。クラシックに出られる年齢である四歳で天皇賞(秋)を勝った馬は1937年の初回、まだ「帝室御賞典(秋)」いうレース名だった時のハツピーマイトを除いて──年齢制限が設けられた時期があったという事情もあるのだが──たったの一頭もいなかった。1937年といえば盧溝橋事件から日中戦争が開戦する年で、まだ天皇が「現人神」だった時代のことである。その後88年のオグリキャップはタマモクロスに敗れ、95年のジェニュインもサクラチトセオーに敗れ、四歳馬の最高位は2着どまり。そういうわけで年齢的な不安、つまりまだ若すぎるのではないかという不安は私たちの間にもふんわり存在していた。

しかも、この天皇賞(秋)には相当な豪華メンバーが揃っていた。天皇賞(春)で我らがナリタブライアンを下したサクラローレル、阪神大賞典でナリタブライアンと伝説のマッチレースを演じ夏には宝塚記念を制していたマヤノトップガン、そしてキャリア初期に怪我に泣かされたものの順当に実力を発揮し始めたマーベラスサンデー、その他皐月賞馬ジェニュインやナイスネイチャなど、それはそれはものすごいメンバーであり、そんな中に「天才少年」バブルガムフェローは唯一の四歳馬として紛れ込んでいたのである。

これには私も大興奮で、まずナリタブライアンをやっつけてしまったサクラローレルは私にとって「敵」であり、マヤノトップガンも嫌いというわけではなかったが、あのマッチレースでナリタブライアンに肩入れしまくっていた私にとってはどうも味方という感じがしなかった。マーベラスサンデーのことも名前だけは知っていたが、何か急に出てきた馬みたいな印象で、やはり私が自己投影して手放しで応援できる馬は天才少年バブルガムフェローただ一頭だったのである。それに、間違いなく素質のある馬が皐月賞や日本ダービーといった中距離クラシックレースを怪我で棒に振ってしまった、その無念をここでどうにか晴らしてほしいという気持ちもあった。

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)