2025.9.13

神童覚醒前の佐川恭一を魅了した名馬ナリタブライアン【人生競馬場 第2回】

思い出深いマッチレース

記事が続きます

阪神大賞典に話を戻そう。私はリアルタイムではなかったもののナリタブライアンの圧倒的三冠レース+有馬記念を見てはいたので、斎藤佑樹の復活を願うプロ野球ファンのような気持ちでテレビを見つめていた。阪神大賞典は3000メートルの長丁場であり(競馬は大体1000~3600メートル程度の距離で行われ、基本3000メートル以上は長距離戦と言われる)私は道中からナリタブライアンとマヤノトップガンしか見ていなかった。そしてそれは私だけではなかった。実況の杉本清はレースが始まるやいなや「今日はこの2番のナリタブライアンを中心に追ってまいりたいと思いますが」と宣言し、道中でもずっとナリタブライアンに言及し続けた上「今日は勝っても負けてもナリタブライアンであります」と言い放ち、カメラからナリタブライアンが外れた時にはやや苛立った様子で「ちょっとナリタブライアン、画面に入れてください」とカメラに指示まで飛ばし、つねにテレビにナリタブライアンが映るように要請したのである。私はそれでナリタブライアンという馬がどれほど皆から愛されていたのかということを知り、そして自分だけがナリタブライアンを好きだったわけではなかったのだという事実を知り、正直に言って複雑な思いだった。

みんながこの稀有な三冠馬を愛するのは当たり前なのだが、インターネットもない狭い世界に生き、周囲の競馬に対する反応を見る機会もほとんどなかった小学生にとって、この当然の事実ははじめて圧倒的な現実として目の前に立ち現れたのである。実際、ナリタブライアンとマヤノトップガンが直線に差しかかった時には地鳴りのような歓声が沸き起こり、その異様な盛り上がりに私は衝撃を受けた。私がアイドルオタクに連れられて十年ほど前に行った「Hey! Say! JUMP」のコンサート冒頭、大画面によるメンバー紹介で「山田涼介」の文字が浮かび上がった時に地鳴りのような大歓声が上がり、真っ先に頭に浮かんだのはこの96年の阪神大賞典だった。

レースの方はナリタブライアンがマヤノトップガンをマークする展開が続き、残り千メートルあたりでマヤノトップガンが仕掛けると、ナリタブライアンもそれについていった。この二頭についていける馬は他にいなかった。直線に入る前から内マヤノトップガン、外ナリタブライアンの叩き合いになり、三着以下を大きく引き離しながらのデッドヒートが六百メートルにわたって繰り広げられた。一度はマヤノトップガンが前に出て、これはやや苦しいかと思われたところからナリタブライアンが差し返し、最後は首の上げ下げで年度代表馬の後輩をアタマ差抑え勝利したのである。三着ルイボスゴールドとの着差は実に9馬身、「マッチレース」と聞いてこのレースを一番に思い出す競馬ファンも多いのではないだろうか?

さて、阪神大賞典は、その後の天皇賞(春)というG1レースの前哨戦という意味合いが大きいレースである。この二頭はそのまま天皇賞(春)でも激突することになるが、ここではマッチレースの再現とはならなかった。ナリタブライアンはマヤノトップガンをマークしたものの、トップガンは前哨戦での疲れがあったのか、あるいはかかってしまったのが響いたのか5着に終わり、ナリタブライアンの方は新鋭サクラローレルに敗れ2着となった。その後は3200メートルの天皇賞(春)から1200メートルの高松宮杯(現・高松宮記念)に出走するという疑問の残るローテーションを組まれ――当時は私や他の三人の小学生競馬ファンの間でもこのゲームのようなローテは問題となっていた。というのも距離の不安は当然のこと、高松宮杯はこの96年にはじめてG2からG1に昇格した、つまり「格」のやや低いと思われるレースだったため、行くならその後の宝塚記念だろうというのが私たちの間の共通見解だったのである――、結果はフラワーパークの4着となり、これが現役最後のレースとなってしまった。結果的にナリタブライアンの最後の輝きとなったのは阪神大賞典だったのである。

ちなみに翌97年の天皇賞(春)ではマヤノトップガンが96年の同レース覇者サクラローレルや実力馬マーベラスサンデーを見事に差し切って優勝、前年の雪辱を果たした。まるで前年、阪神大賞典での激闘さえなければナリタブライアンもあんなものではなかったぞ、と見せつけるかのようなレースで、私もマヤノトップガンの背後にナリタブライアンの影を観て感激したものである。この差し切り勝ちの鮮やかさも歴史に残るものだと個人的には思っているので、ぜひ96年の阪神大賞典から、96、97年の天皇賞(春)もあわせて観てみてほしい。

前回、私は競馬をテーマにして卒業論文を書いたと言ったが、社会全体を巻き込んだスターホースの例にこのナリタブライアンは入れていない。やはり三冠を達成したとはいえその後の活躍も短く、「競馬ファンに限らず誰もが知っている馬」とは言えなかったというのが実情だったからだ。しかし、私の競馬歴の中でもっとも重要な馬は確実にナリタブライアンであり、私が神童と呼ばれる前、平凡だった小学校ライフをもっとも刺激してくれたのも確実にナリタブライアンだった。おそらくどんな競馬ファンにもこうした特別な一頭がいるはずで、それは重賞馬ですらないかもしれない。文学も同じで、もう誰も覚えていないような作家の書いた何気ない一節が忘れられないということがある。自分にとって「特別」なものとは、社会的評価に左右されないものであり、また左右されてはいけないものなのだ。どんな分野のものであれ、自分の「特別」があるならば、それがどれだけ世間から認められないようなものだろうと大事にした方がいい。何に対しても世間の反応をすぐ確かめられてしまうこの時代には特に、自分の眼で見てはじめに感じたことや、素直な感情の動きを捻じ曲げられないでいることが重要だと私は考えている。何かを好きになるのに、いちいちスマホを見るのは馬鹿らしい。

次回連載第3回は10/11(土)公開予定です。

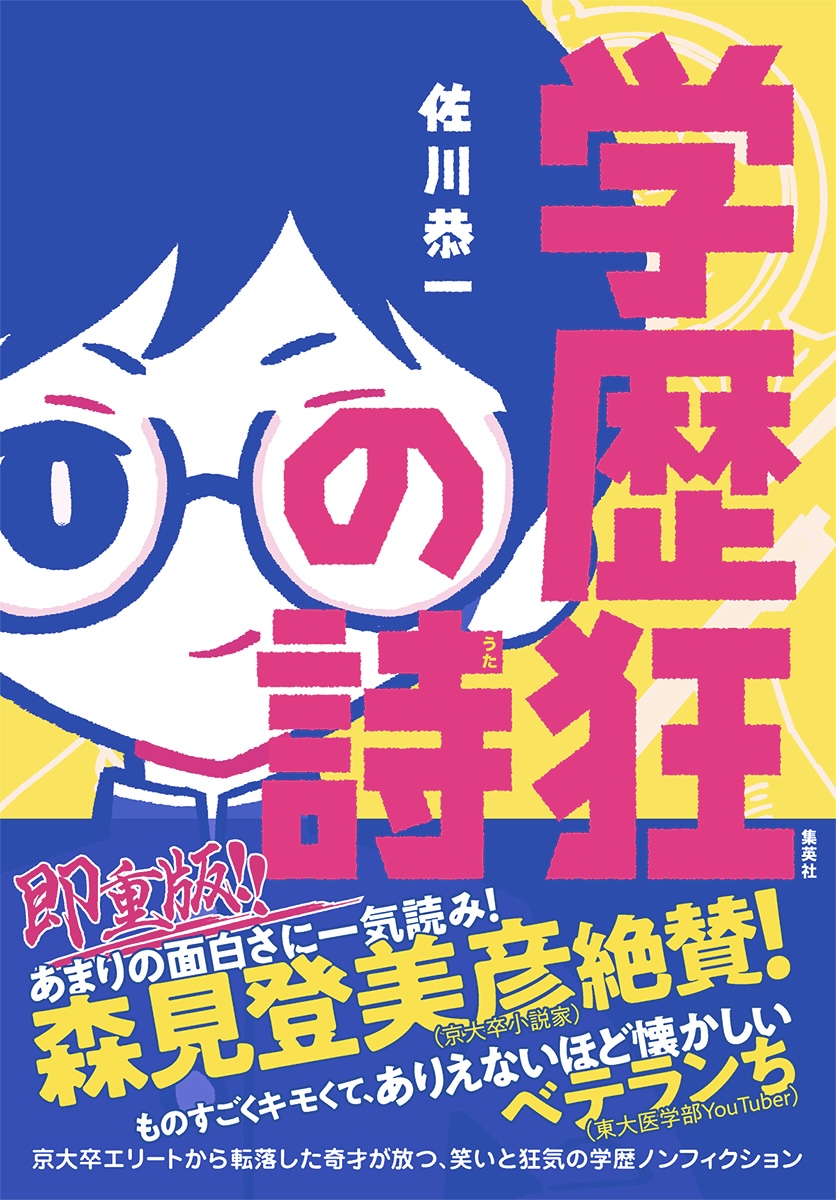

佐川恭一の傑作エッセイ集、大好評発売中!

あまりの面白さに一気読み!

受験生も、かつて受験生だった人も、

みんな読むべき異形の青春記。

——森見登美彦(京大卒小説家)

最高でした。

第15章で〈非リア王〉遠藤が現役で京大を落ちた時、

思わず「ヨッシャ!」ってなりました。

——小川哲(小説家・東大卒)

ものすごくキモくて、ありえないほど懐かしい。

——ベテランち(東大医学部YouTuber)

なぜ我々は〈学歴〉に囚われるのか?

京大卒エリートから転落した奇才が放つ、笑いと狂気の学歴ノンフィクション!

書籍の詳細はこちらから。

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)