2025.9.13

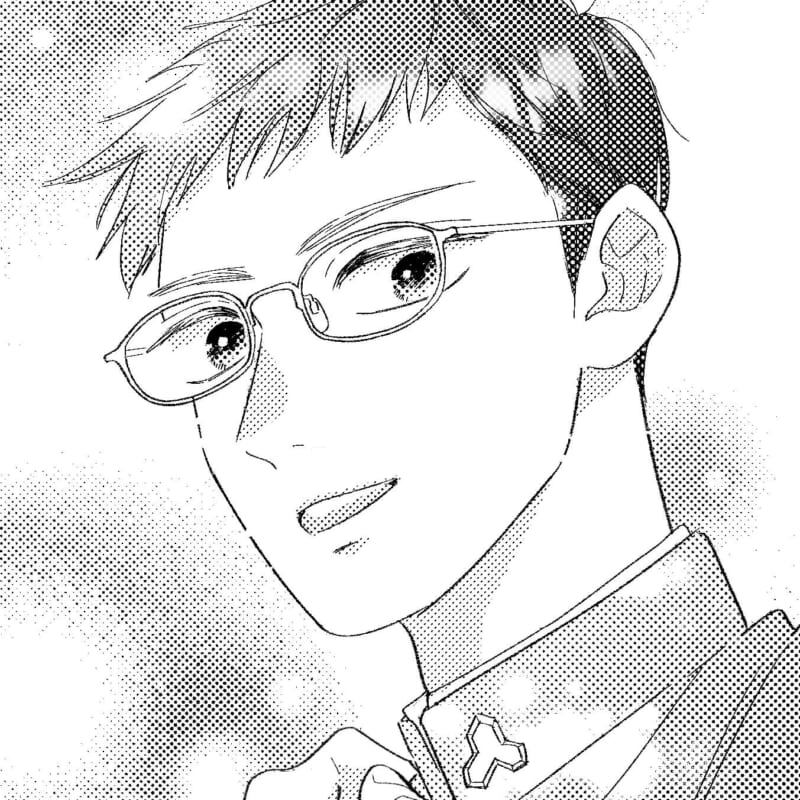

神童覚醒前の佐川恭一を魅了した名馬ナリタブライアン【人生競馬場 第2回】

前回は、佐川が少年時代にどのように競馬にのめりこんでいったかが語られました。

今回登場するのは、牡馬クラシックレース三冠を達成した名馬・ナリタブライアンです。

記事が続きます

浪人が許されない中学・高校入試とクラシックレースは似ている

私が生まれてはじめて好きになった馬は──おそらく同世代には自分もそうだと言う方が多いのではないかと思うが──94年に皐月賞・日本ダービー・菊花賞という牡馬クラシックレース三冠を達成したナリタブライアンである。

三冠というのは牡馬(オス)あるいは牝馬(メス)のクラシックレース三つをすべて勝利した馬のみに与えられる特別な称号であり、現在(2025年夏)までに牡馬で八頭、牝馬で七頭が達成しているが、ナリタブライアンは五頭目の牡馬三冠馬で、その時点で牝馬三冠を達成していたのは86年のメジロラモーヌだけだった。

一応補足しておくと、クラシックレースというのは三歳(当時の数え方では四歳)の間に一度しか出られないレースであり、生涯で二度と同じレースに出走することはできない。そういう意味では浪人の許されない中学・高校入試に似ている。たとえば関西で最も有名な中学受験塾・浜学園では噂によれば灘、東大寺、洛南、西大和、甲陽、大阪星光、洛星を七冠として三冠やら五冠でトロフィーがもらえるらしいが、このトロフィーチャレンジは小学校六年生にしか与えられていない権利である(「三冠問題集」とか「七冠模試」とかいう恐ろしいものも存在すると聞くが、浜OBの方に確認を取ったわけではないので、もし読んでいて「違うよ!」という方がいらっしゃれば訂正いただければありがたい)。そう、中学受験・高校受験とは、もうその年を逃せば二度と走ることのできない「クラシックレース」なのである。かくいう私も──自分の通う塾に冠の概念はなかったが──勝手に某R高と東大寺学園、ラ・サールを三冠レースとみなし、すべてに合格した時には学歴ナリタブライアンになった気分に浸っていた。

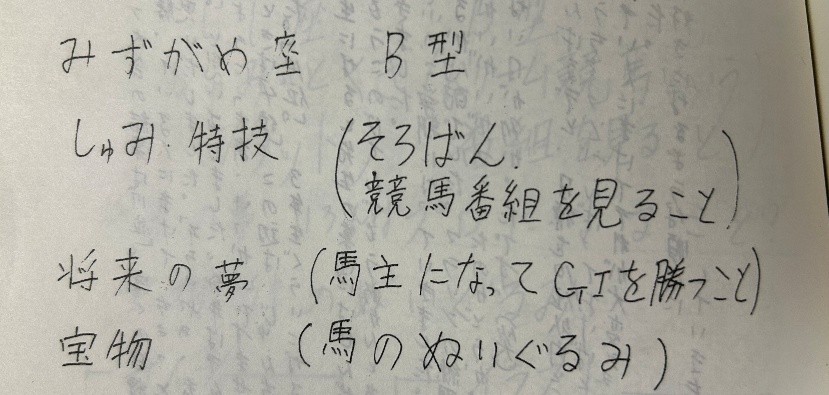

私が本物の競馬を画面上で、はじめてリアルタイムで観たレースは忘れもしない、96年の阪神大賞典である。小学校5年生の終わり頃なので、おそらくダビスタ以外ではドラクエ6や風来のシレンなどを目から血が出るまでやっていた時であろう。小4時にサッカー部を三か月でやめて以降暇すぎたため、私のゲームのプレイ時間は常軌を逸してきており、空いた時間はとにかくゲームをするかそろばんをするか漫画を描いていた。あらゆるスポーツを憎みほとんど室内にとどまり続けたので、「ちゃんと学校には行く引きこもり」みたいな雰囲気だったと思う。母親もさすがにどうかと不安になったのであろう、後に私に険しい受験道を選ばせ、「名門校or DIE!」という神童思想(?)を植え付けることになる塾にはじめて行ったのもちょうどこの頃である。私の「受験」はナリタブライアンの阪神大賞典と同時期に始まっていたのだ。

私は残念ながらナリタブライアンの94年三冠達成時点ではダビスタをしているだけで実際の競馬にハマれていなかったので、後追いでレースを観てファンになった口だった。基本的にはその頃、オグリキャップやタマモクロス、メジロマックイーン、ビワハヤヒデなど、芦毛(灰色っぽい毛色)の馬がカッコいいと思っていた。しかしナリタブライアンは黒鹿毛、いわば「漆黒」と言われるような黒い馬体で、それはまあ珍しいわけでもないのだが、そこに白い「シャドーロール」と呼ばれる馬具を装着していたのがバリバリカッコよかったのである。これは馬の鼻梁に装着して下方の視界をさえぎり、自身の影に怯えたり集中力を削がれることを防ぐものだ。ナリタブライアンはデビューからシャドーロールを付けるまでは5戦2勝、特筆すべき戦績ではなかったが、6戦目の京都3歳ステークスではじめてシャドーロールを付けてから走りが激変、手が付けられない最強馬へと進化していくことになる。中団あたりから早めに前に出てそのまま他馬を突き放してブッチ切る、その圧倒的な走りの躍動感がシャドーロールの上下によってより鮮やかに伝わってくるのである。とにかくその様がめちゃくちゃイケているので、小学生当時馬主を目指していた私はすべての所有馬にシャドーロール着用を義務付けようと思っていた。

ナリタブライアンの三冠というのはただレースを勝つだけでなく、皐月賞では二着に三馬身半、日本ダービーでは五馬身、菊花賞では七馬身と、すべて圧勝するばかりか着差を広げ続け、力の差をこれでもかと見せつけながら達成されたものだった。ちょうど菊花賞前の天皇賞(秋)で兄のビワハヤヒデが故障してしまっていたことから、菊花賞では名実況者・杉本清の「弟は大丈夫だ! 弟は大丈夫だ!」が飛び出したのも有名な話である。やはりまだヒーロー的なものが好きで、ひねくれた逆張りなどほとんどしない年齢だった私は、ナリタブライアンの圧倒的な勝ち方に素直に魅せられた。

ナリタブライアンはそのまま古馬(クラシックに出られる年齢より上の馬)と混ざって戦う有馬記念も楽勝し、94年の年度代表馬となった。これは同世代とばかり戦っていたナリタブライアンが初めて年長世代と戦ったレースであり、言うなれば灘中の首席が東大生と戦うようなものである。「三冠いうても中学生の中でやろ? 東大生と戦ったらどうやろなあ」という感じはわかってもらえると思うが、当時ナリタブライアンが爆勝ちできていたのは「相手が弱かったからだ」というオッサンは後を絶たなかった。事実、三冠レースそれぞれの2着馬はサクラスーパーオー、エアダブリン、ヤシマソブリンと、後の成績を見ても超一流とは言えない馬たちだったことは確かである。ナリタブライアンの真価が問われるのは古馬が出走する有馬記念だ、という声は少なくなかった。

有馬記念に出てくる古馬は有力どころが少なかったとはいえ、天皇賞秋の勝ち馬であるネーハイシーザーや、あのウマ娘でも大人気らしいライスシャワーがいた。しかし灘中首席のナリタブライアンはそんな重圧をものともせず、しかも2着に同世代の、桜蔭中首席の牝馬ヒシアマゾンを引き連れて東大生を蹴散らしたのである(ちなみに3着がライスシャワーだった)。

実況では先輩三冠馬の「皇帝」シンボリルドルフを超えてほしいとまで言われ、誰もがそう期待したナリタブライアンだったが、95年春に股関節炎を患って以来は天皇賞(秋)12着、ジャパンカップ6着、有馬記念4着と、全盛期に比べればぱっとしないレースが続いた。そして迎えた96年春の阪神大賞典で、ついに95年の年度代表馬・マヤノトップガンと相まみえることになる。

ナリタブライアンの人気は凡走を繰り返せど下がらなかったが、さすがにこのレースでは95年の菊花賞・有馬記念を獲っていたマヤノトップガンに一番人気を譲り二番人気。しかしそれでも二番人気なのだから、ナリタブライアンの過去の栄光を見てきた人たちの支持は相当に厚かった。これは甲子園で劇的な優勝を果たしたものの、プロで怪我などに泣いて期待されたほどの活躍ができなかった斎藤佑樹がいまだに根強い人気を誇っているのと同じ構造であろう。私はあまり野球に興味がないが、プロ野球好きが「斎藤佑樹はもうアカン」と言うのを何度も何度も聞かされてきた。そのたびに「いや、俺とかお前の方がよっぽどアカンやろ」と思ったものだったが、斎藤佑樹がたまに好投すると「いけるやん!」と秒で手のひらを返し、そしてまた「アカン」と言い始めるのだ。そう、みんな本当は斎藤佑樹に活躍してほしかったのである。

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)