2025.7.31

京都大学を「競馬」で卒業した学歴狂が、少年時代にダビスタにハマった理由とは?【人生競馬場 第1回】

ギャンブルはなぜ人を惹きつけるのか?

記事が続きます

こうしてサラブレッドに詳しくなってくると、当然の流れで実際の競馬も気になってくる。私は当時深夜に放送していた「名馬列伝」という番組を毎回録画し、自分が競馬を知る前に存在した名馬たちの知識をインプットしていった。ダビスタではその時権利関係で、たとえば「オグリキャップ」は「アグリキャップ」、「トウカイテイオー」は「コウカイテイオー」といった名前に変えられていたが、そのモデルとなった馬はもちろん一発でわかった。その馬たちが実際にどんな走りを見せていたのか、映像で観ることには大きな興奮があった。そうして私は現実ではまだ物心もついていなかった八十年代後半から九十年代の名馬たちを知ることができ、満を持して現代競馬を観ることを始めようと思ったのである。

さて、競馬といって普通にみなさんがイメージされるのは、やはりいまだに「金を賭けているオッサン」ではないだろうか? 昔のような鉄火場ではなくなっているにしろ、このイメージを覆すことはなかなか容易ではない。競馬=ギャンブルであり、ギャンブルは「オッサン」、少なくとも「男」がするものだと一般にはイメージされるからだ。

したがって、女性が「ギャンブル」をやる仲間に入っていくと、姫化あるいはサークルクラッシャー化してしまう可能性が高い。パチスロ、麻雀、競馬、競輪、競艇、そういったものに「若い女性」が参入することは、目立ったりチヤホヤされたりしやすいという観点で見るといまだに効果的であろう。その先に何があるかはわからないが、とりあえず手っ取り早く目立ったりチヤホヤされたりしたいという女性にはオススメしておきたい(ただし、その面での一番のオススメは難関大学の理系に入ることである)。

話が逸れたが、競馬はまごうかたなき「ギャンブル」である。その危険性は誰の目にも明らかだったため、日本で競馬が成立するまでには何度も禁止令が出されたが、どの法律も効果を上げなかった。「ギャンブル」とはなぜそんなに人間を惹きつけるのか?

日本にはじめて「ギャンブル学」という分野を持ち込んだ社会学者・谷岡一郎(灘→慶應)はその著書『ギャンブルの社会学』の中で、人間がギャンブルに参加する動機を「スリルと興奮」「気分転換」「生活の向上」の三つに分類している。詳述すると長くなるのでここではしないが、この三つの言葉だけでも大体のイメージは掴んでいただけると思う。最近でも客観的にはやる必要のないオンラインカジノやら何やらで長年積み上げたものをぶっ壊してしまう人間がいるところを見ると、ギャンブルにのめりこむことには相応の理由とがあるということである。またそういう人間が決していなくならないのは、社会の構造に問題があるからだという見方もできるだろう。

ギャンブル狂が生まれる理由を私なりにひと言でまとめると、つまり「現実がつらいのが悪い」のだ。現実・日常はほとんどの人間にとってつらい。いや、つらすぎる。正直、普通の神経で耐えられるものではない。その逃避の手段として、芸能人などの「推し活」に走る人もいればホストやキャバクラに走る人もいれば、ギャンブルに走る人もいるということだ。ちなみに私は、あまりにもつらすぎる現実からの逃避として文章を書いている。

もちろん、私はこの連載でギャンブル論をやりたいのではない。小学生の私は、当然ながら競馬を「ギャンブル」として捉えてはいなかった。「名馬列伝」を観る私の心に響いたのは、それぞれの馬の背景にある紆余曲折のドラマ、そしてひたむきに勝利を目指す中で関係者たちの抱くロマンだったのである。

ここで私の考えをはっきりさせておくと、競馬は金を賭けた瞬間にその最大の魅力を失う。私にとっての真の競馬とは、小学校時代から大学時代あたりまで、とにかく生まれてはじめて自分の金を賭ける瞬間までにのみ存在していたもので、それは賭けた瞬間に失われ二度と蘇らないものだった。お金の介在などなく、純粋に馬の血統やドラマやロマンにわくわくし、レースそのものの面白さに魅了されていた時代こそが私の「競馬狂時代」であり、その気持ちを本当の意味で取り戻すことはもうできない。金を賭けた時点で、そのレース展開をただ楽しむという心境にはなれないし、また金を賭けていないレースであっても、金を賭けた経験がある人間は「クッソこのレース買ってたら取れてたやんけ!」「あーこれ買わんでよかった! なんか金儲けた気分やわ~」などという悪しき心理に汚染されてしまうものである。金を賭けてこそ競馬、という立場ももちろん理解できるし、そちらこそが本流だとわかってもいるのだが、私個人はやはり人生ではじめて金を賭けるまでが競馬なのだと感じている。

少々前置きが長くなってしまったが、この連載ではまず、私が金を賭けるまでに魅了されてきた競走馬について、一回に一頭ずつ取り上げていきたいと思っている。やはり競馬なので賭け始めてからの話もすることになると思うが、基本的には九十年代からゼロ年代あたりの話が中心になるだろう。そのあたりの競馬に興味があった方もなかった方も、いろんな話を織り交ぜつつ時代を感じられるように語りたいと思っているので、ぜひ引き続きお読みいただければ幸いである。

次回連載第2回は9/13(土)公開予定です。

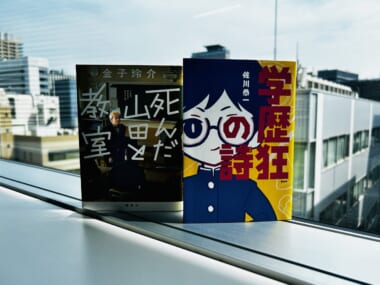

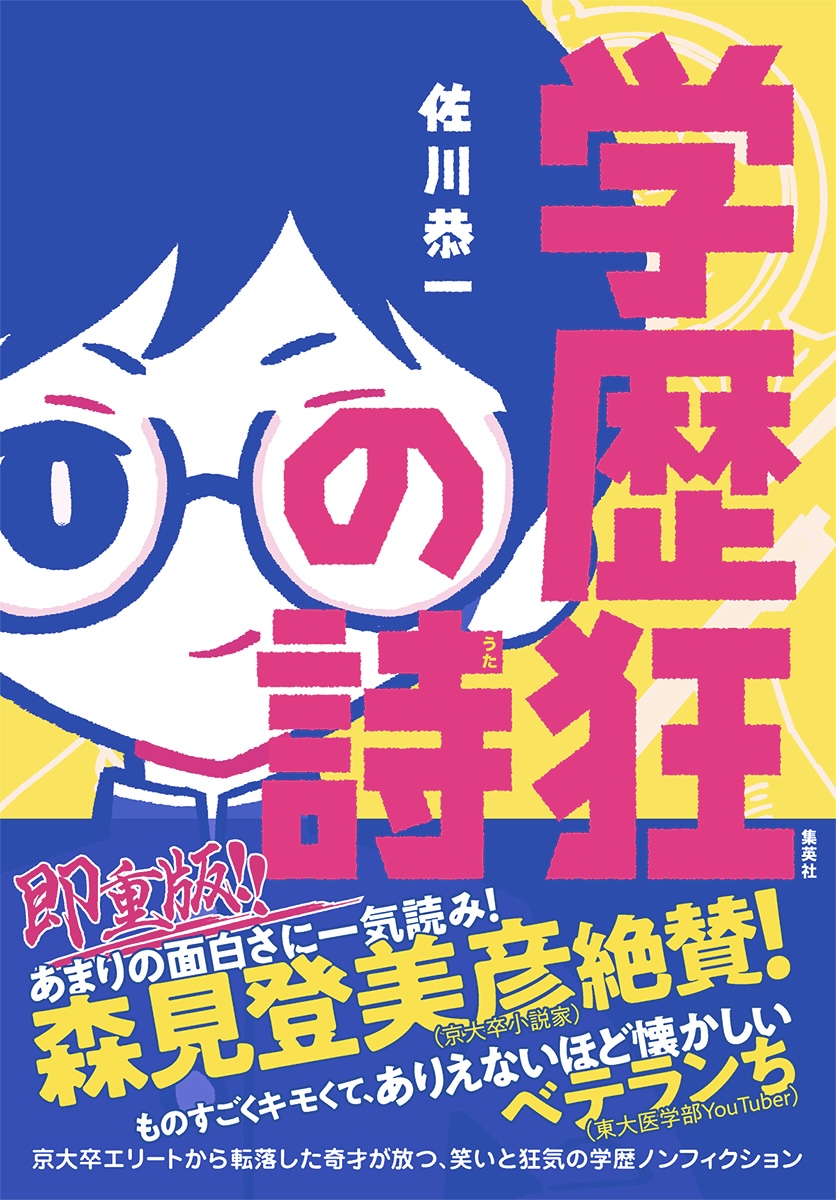

佐川恭一の傑作エッセイ集、大好評発売中!

あまりの面白さに一気読み!

受験生も、かつて受験生だった人も、

みんな読むべき異形の青春記。

——森見登美彦(京大卒小説家)

最高でした。

第15章で〈非リア王〉遠藤が現役で京大を落ちた時、

思わず「ヨッシャ!」ってなりました。

——小川哲(小説家・東大卒)

ものすごくキモくて、ありえないほど懐かしい。

——ベテランち(東大医学部YouTuber)

なぜ我々は〈学歴〉に囚われるのか?

京大卒エリートから転落した奇才が放つ、笑いと狂気の学歴ノンフィクション!

書籍の詳細はこちらから。

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)