2025.7.31

京都大学を「競馬」で卒業した学歴狂が、少年時代にダビスタにハマった理由とは?【人生競馬場 第1回】

本作のテーマは〈競馬〉。学歴狂・佐川恭一はいかにして競馬にのめりこんでいったのか?

記事が続きます

京大を「競馬」で卒業した男・佐川恭一

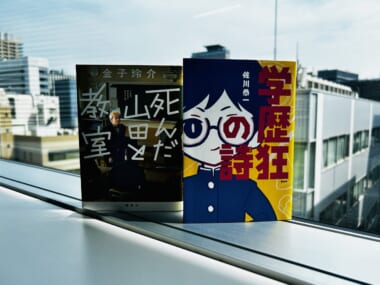

私は昨年、この集英社の「よみタイ」で学歴についてのエッセイを書いていた弱小作家だが、幸いにもその単行本『学歴狂の詩』が空前の爆裂ヒットをぶちかまし、そのおかげかどうかわからないが再びエッセイを書かせていただける運びとなった。しかし空前の爆裂ヒットと言っても市場規模を考えれば私のことを知らない人がほとんどだろうから、一応の自己紹介をさせてもらうと、私は京都大学を出ていて、小説やエッセイを書くことがある。そして小学校時代から大学で小説を読み始めるまで趣味と呼べるものがほぼ競馬しかなく、京都大学文学部の社会学専修をなんと競馬に関する卒業論文(『競馬におけるスター成立の社会的背景』)を書き散らかして修了した男である。

前回連載から引き続き読んでくださっている読者は「こいつまだ学歴の話をしているのか」と呆れられるかもしれないが、学歴の話はする。それが私だからである。イチローや大谷翔平が野球の話をするのと同じ、あるいはミスターSASUKE山田勝己がSASUKEの話をするのと同じだと考えてほしい。

さて、京都大学文学部は非常に自由な空間であり、私の属していた社会学専修というのはその中でもひときわ自由だった(と思う)。卒論のテーマは「マジで何でもいい」と言われていた。現在の状況は違うかもしれないが、当時「社会学」といえば学問として文系の中でも明らかに格下と考えられ舐められていた(これは当時の社会学の教授もはっきり言っていた)。しかしそのアカデミアでの評価に反して文学部内での人気は高く──定員オーバーしたため「セレクション」として社会学専修に入るための小論文試験が課されるほどだった──そこになんとか一緒に滑り込んだのが『学歴狂の詩』にも書いた極限坊主・野々宮だったのだが、彼の卒論テーマは「ウルトラマン」であった。「何でもええっちゅうんやから競馬でもウルトラマンでもええやろ」というのが私たちの考えで、事実それで単位が下りたのだからまあ懐の深い大学というか専修というか、そんなゆるいアホも許容される集まりだったのである。

さて、私が競馬にはまった契機は明確に「ダービースタリオン」、通称ダビスタというゲームである。父親が「ダビスタⅢ」を買ってきてスーパーファミコンで猛烈にやり始めたのを見て、小学校四年生ぐらいだった私も何となくそれを真似して始めたのだが、ダビスタは私にとって他のどんなゲームより奥が深かった。一番やりこんだのは続編の「ダービースタリオン96」だったのだが、父親が買ってくる攻略本や最新の配合理論の掲載された「サラブレ」という競馬雑誌などを勝手に読んで、私は競馬が血統のスポーツ、ブラッドスポーツと呼ばれていることを知り、「血統」というものにのめりこんだ。まだ受験なんて考えてもいない時期でひまだったこともあり、ゲームとは関係のない「血統辞典」みたいな分厚い本も親に買ってもらって読みまくり、ダビスタで強い馬を作るべく日夜研究に励んでいたのである。親は「こいつは手の付けられないアホだ」と思っただろうが、父は仕事とパチンコでほとんど家にいなかったし、母は私が何時間ゲームをしようが一切咎めなかった。小学生時代は週末に最低でも五、六時間はダビスタかドラゴンクエストかファイナルファンタジーをやっていた。

当時はインターネット黎明期であり、検索すれば一発で攻略法が出るという時代ではなかった。今思えば、ドラクエやFFやダビスタの攻略本を読んでいる時ほど幸福な時間はなかったかもしれない。当時の攻略本に描かれていた武器や防具のイラストに心を躍らせなかった少年などいるだろうか(ちなみに私は鳥山明のドラゴンクエストのイラスト集も持っている)。

さて、ダビスタの最大の魅力は基本的な配合理論(優秀な競走馬の生まれる可能性が高いとされる血統の組み合わせである「ニックス」や、意図的な近親交配によって特定の能力値を上げる「インブリード」などの概念がある)をおさえた上で、最高のオリジナル配合を自分で考えられるところにあった。今ならゲームをやりこんだ人間によってすぐに「正解」が示されてしまうので、あまりこうした面白さを体験する機会は多くないかもしれないが、小学生の私は時代にも恵まれ、その楽しさにどっぷり浸かることができたのである。

ちなみに、読む漫画も競馬ものばかりだった。いつどれを買ったか忘れたが、『みどりのマキバオー』や『優駿の門』、『風のシルフィード』、その続編『蒼き神話マルス』などを何度もしつこく読みまくり、その代わりに『スラムダンク』も『ワンピース』も一切読まない偏食家と化していた。

私の競馬ゲームのライバルはまず父だったが、同じ小学校に私の他に三人、選ばれし競馬狂がいた。私たちは四人で集まって、それぞれが作った馬を「ブリーダーズカップ」という自作の馬を集めて出走させるモードで戦わせることを至上の喜びとしていた。三人の出自はさまざまで、私のようなサラリーマンの息子だったり画家の息子だったり司法書士事務所の息子だったり地元の寺の息子だったりし、今思えば裕福度の違いはかなり大きかった気がするが、ガキにそんなことは関係ない。誰が一番強い馬を作れるか、それだけが私たちの誇りをかけた極限バトルだったのである。

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)