2025.11.11

学びたいと思えば、誰でも学べるということが「フィンランドの精神」(第1回 後編)

100年の歴史をもつこの場所で、元新聞記者の堀内京子さんはフィンランド語の教室に通いはじめました。

そこで出会ったのは、いろいろな国からそれぞれの理由で、この街へ来ることになったクラスメイトたち。

生まれ育った国を出る決断の背景には、どのような物語があるのでしょうか。

「ほぼ全員が(フィンランドの)外国人」という教室で交差した、ひとりひとりのライフヒストリーを紹介するルポ連載です。

第1回前編はこちら。

第1回 働いていると学べなくなる? フィンランドにある誰でも自由に学べる学校(後編)

その古めかしい、小さな図書室はいつもしんとしていて、集中できるので好きな場所だった。

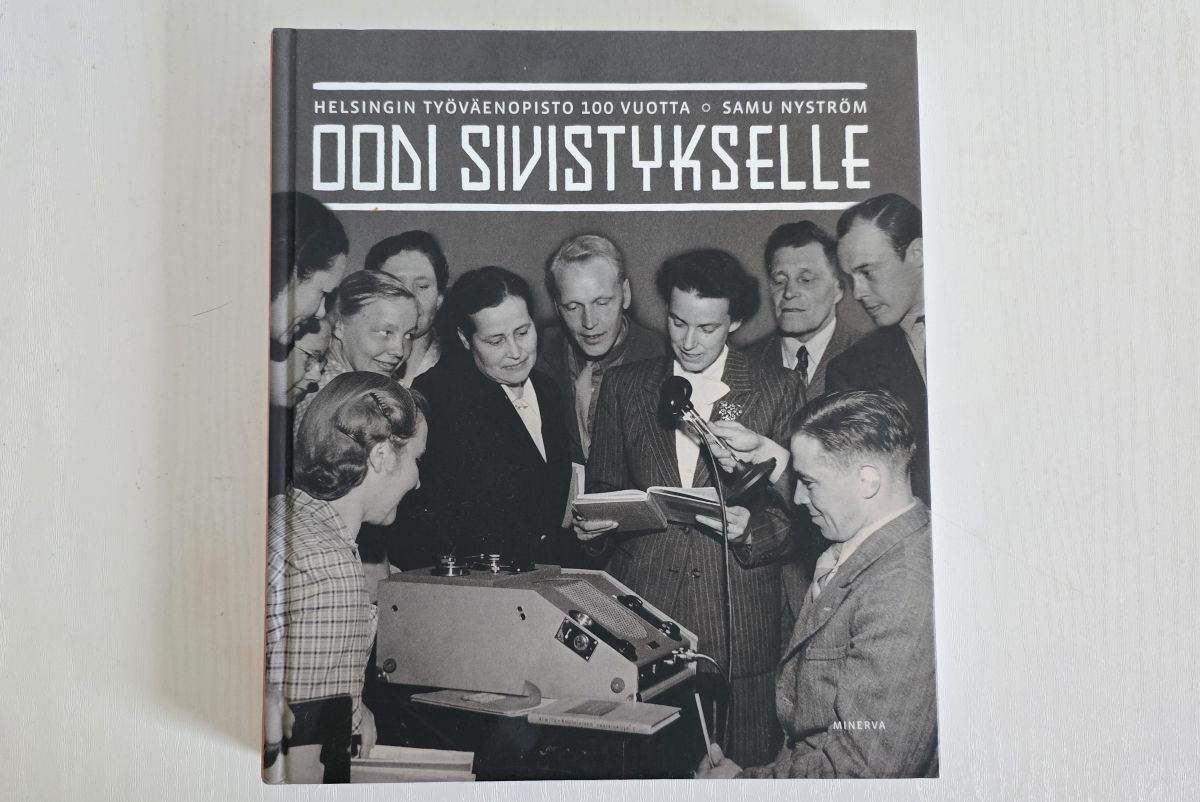

ある日、フィンランド語の授業のあと、学校の図書室で調べものをしていたところ、同じテーブルで、女性が見覚えのある表紙の本を1ページ1ページ、ゆっくりめくっていた。それは、司書のサリが以前、奥の方から出してきてくれた『ヘルシンキ労働者学校の100年誌』だったので、私は思わず声をかけた。

「すみません、もしかして労働者学校について何か調べているんですか?」

記事が続きます

彼女は、元小学校教師で、今は特別な支援が必要な子どもたちや外国ルーツの子どもたちにフィンランド語を教えているというレーナ(70)だった。この労働者学校で、自分史を書く2年間の講座を取っていて、祖父から始まる一家の物語を書くつもりなのだという。きっかけは、1939年にロシアとの冬戦争のときに、ロッタ(看護や通信などで兵士の支援をした民間人の女性たち)だった若き日の母が、最初の夫(戦死してしまう)とやりとりした手紙や、それからずっと後で再婚した夫(レーナの父)に書いたラブレターなど70通を、最近になって見つけたことだという。

レーナの母方の祖父は1886年、フィンランドの北カレリアという貧しかった地域の、貧しい小作農の家に生まれた。生後11か月のとき、子ども8人を残して母親が亡くなる。8才のときに父親も亡くなり、兄や姉に育てられた。金細工の見習い職人として働き、仕事のあとは学校に通った。ヘルシンキに移り住んでからは試験を受けて、オルガンを弾いたり、教会で合唱する勉強をした。商才もあったのか、その後、市の中心部でピアノやオルガンの楽器店を2軒も構えた。ところが1930年、フィンランドをも襲った世界恐慌で店を2つとも失い、4年後、妻と7人の子どもを残し、失意のうちに亡くなったのだという。その子どもの一人が、レーナの母だ。

「でも、私の母親や祖母は、ぜんぜん昔のことを話しませんでしたし、愚痴も言わなかった。フィンランドは独立戦争や内戦もあったし、貧しかったから、ずっと前だけを向いてやって来たんでしょうね」

レーナが語る家族のストーリーは、フィンランド語の教科書で学んだ歴史そのものでもあった。フィンランドは1945年の世界大戦終結後も、内戦や対ソビエト連邦への巨額の賠償金を背負い、多くの人が仕事を求めて外国に行くなど苦しい時代が続いた。それは日本の戦後にも重なるようだった。

「数年前にフルタイムの教員を退職して、ようやく、自分の家族のルーツをたどりたいと思ったわけなの」

家族のそれぞれがたどってきた道をたどる中で、レーナは祖父の楽器店で調律師として働いていた若者が、その店の娘に恋をして結婚したことを知った。それがレーナの叔母の夫(叔父)だ。

叔父は、ロシアのサンクトペテルブルグ出身の調律師の指導を受けて腕がよかった。戦後、ピアニストのルービンシュタインがヘルシンキでコンサートを開いたときには調律師に指名されたほどだった。コンサート前に調律を確認するためルービンシュタインは短い曲を演奏し、グランドピアノの鍵盤にキスをして、調律への満足を示したそうだ。

「その叔父が、かつてこの労働者学校で学んでいたと知ったの。それで、何か叔父につながる手がかりがないかと資料を探していて」

「ここは誰でも学べる場所。労働者学校といっても、工場で働く人だけでなく学生でもいい。そう、私だって……ここの生徒だったんですよ! 50年以上前、16歳のときから学校帰りにここに来ていた。タイピングを習ったり、コンサートを聴いたり。もし誰かが何かを学びたい、と思えば、誰でもできるっていうことが、フィンランドの文化であり、精神。私たちにとっての公平性(Equity)で、それがデモクラシーということ」

ほんのちょっとした会話をするつもりが、そんな大きな言葉を聞くとは思ってもいなかったので、私は彼女の顔をまじまじと見てしまった。

「ここがそんな学校だということを、ヘルシンキの人たちはみんな知っているんですか?」

レーナは、学校で子どもたちに話すように、ゆっくり私に言って聞かせた。

「お金をたくさん持っている人は、この学校にはそれほど関心がないでしょうね。でも、すべての人が文学でも音楽でも、好きなことを学ぶことができるということ、自分を十分に表現できるということ、それがフィンランドで一番大切なことなの」

確かに、この「知識や教養、自分を表現することの大切さ、思考や表現の土台となる言語教育の重要さを理解し、希望するすべての人にその機会を保障する」という考えは、憲法や教育関連法に支えられ、学校にも社会にも広く共有されていると感じる。

例えば、ヘルシンキで成人向けのフィンランド語教室は公的なもの、大学の公開講座やプライベートなものまでいろいろあり、このヘルシンキ労働者学校にもさまざまなレベルがあるが、例えば1日3時間、週4回で10週間、最大24人のクラスで受講料は65ユーロ(約1万700円)。1時間にすると90円程度だ。市内で見かけるランチの平均的な値段が14ユーロ(約2500円)前後ということを考えると、かなりいい価格で提供されている。

もちろん、私が今、ヘルシンキで見ていることのすべてがフィンランド全体にあてはまるわけではない。それは、例えば東京に住んでいる人にとって当たり前のことが、日本全体ではそうとは限らないのと同じだろう。また、自分が知る範囲でも、すべてが素晴らしい理想郷だとも思わない。ただ、少なくとも、フィンランド語を学ぶことに関しては、国籍や年齢、滞在資格にも関係なく、学習のチャンスがだれにも手の届くところにあるのはとてもいい。

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)