2025.8.13

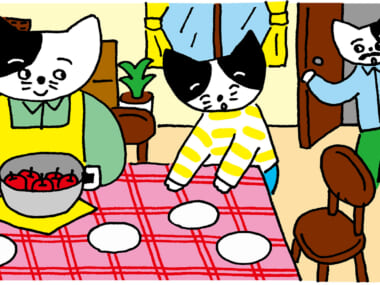

母の無水鍋

当記事は公開終了しました。

2025.8.13

当記事は公開終了しました。

ちゃぶ台ぐるぐる

ちゃぶ台ぐるぐる

体重減・筋肉増のおばあさんになる!「あすけん」式 人生最後のダイエット

2026/2/26

NEW

2026/1/26

NEW

2025/11/26

2025/10/24

ケアとアートのダンス ~アクセシビリティのためのプロジェクト・レポート~

平成しくじり男

サーフィン犬 コーダが教えてくれたこと