2025.5.9

アーティストが高齢者福祉施設で滞在制作!? そのユニークな取り組みを追う@クロスプレイ東松山【前編】

これらには、視覚・聴覚障害のある人とない人がともに楽しむ鑑賞会や、認知症のある高齢者のための鑑賞プログラムなど、さまざまな形があります。

また、現在はアーティストがケアにまつわる社会課題にコミットするアートプロジェクトも増えつつあります。

アートとケアはどんな協働ができるか、アートは人々に何をもたらすのか。

あるいはケアの中で生まれるクリエイティビティについてーー。

高齢の母を自宅で介護する筆者が、多様なプロジェクトの取材や関係者インタビューを通してケアとアートの可能性を考察します。

今回は、埼玉県東松山市の高齢者福祉施設「デイサービス楽らく」で行われているプロジェクト「クロスプレイ東松山」を取材。介護を要する施設利用者とアーティスト、そして介護職員が一つの場で交流するからこそ生まれるもの、プロジェクトの背景などをお伺いしました。

記事が続きます

高齢者福祉施設をアートが生まれる場に

アーティストがある場所に一定期間滞在して制作することを「アーティスト・イン・レジデンス」という。その「アーティスト・イン・レジデンス」が行われている、全国的にも異例な高齢者福祉施設がある。埼玉県東松山市にある通所介護施設「デイサービス楽らく」(以下、楽らく)だ。施設のモットーは「らくに たのしく その人らしく」。

通所介護(デイサービス)とは、介護保険の仕組みで、要介護状態にある高齢者が自宅で生活を続けながら日中に施設に通い、食事や入浴、機能訓練、レクリエーションなどの介護を受けられるサービスのこと。

楽らくではさらにユニークな試みとして、「クロスプレイ東松山」と称しケアとアートが交わる文化事業を行っている。毎年、多様なアーティストがやって来て、楽らくに宿泊・滞在し、デイサービスの利用者や介護職員と交流を深めながら、ワークショップや作品制作を行っているのだ。

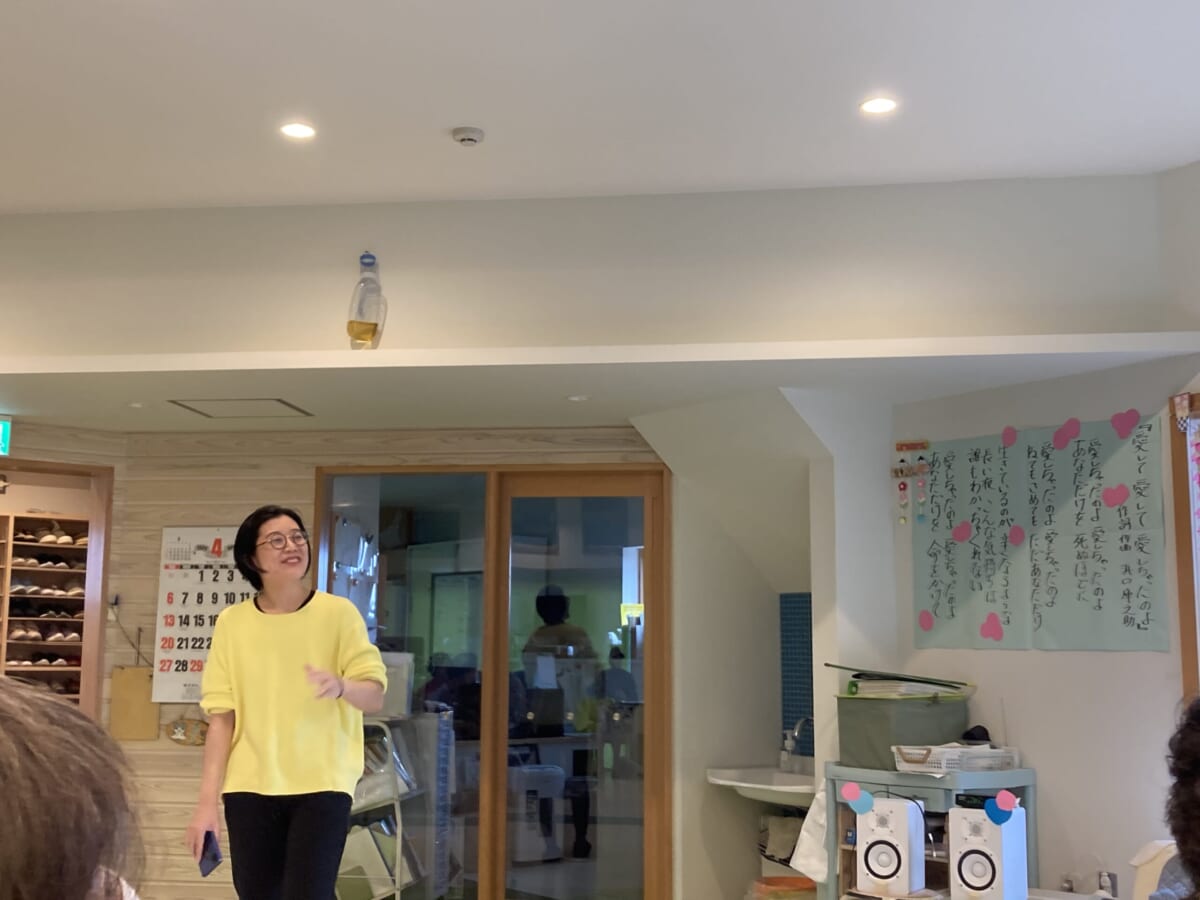

筆者は、この成果発表となるイベントに昨春と今春の2回、足を運んだ。施設を舞台に、昨年はアサダワタルさんによる楽曲披露や滞在報告などのトーク、今年は竹中香子さんによる演劇・パフォーミングアーツを主軸としたライブ。利用者・介護者の人生までも垣間見え、時に涙し、時に爽やかな風も吹き抜ける内容だった。

この「クロスプレイ東松山」は、楽らくの母体である医療法人社団保順会と、埼玉県内に事務所を構えるアートマネジメントの専門集団・一般社団法人ベンチ(以下、ベンチ)の共同主催で実施されている。その楽らくの施設長・武田奈都子さんとクロスプレイ東松山のコーディネーターを務めるベンチの藤原顕太さんに、これまでの活動や展望についてうかがった。

福祉施設でアーティスト・イン・レジデンスを開始

武田さんは、玉川大学芸術学部、英国ラバンセンターで舞踊を学び、大学卒業後、パフォーマンスシアター「水と油」の制作や、フリーランスのアートマネージャーなどをしていたという、パフォーミングアーツ畑の人だ。家業である医療法人社団保順会は、東松山市内で辻保順医院を経営する傍ら、楽らくを2007年に開所。2012年から、武田さんが楽らくを受け継ぎ、施設長を務めている。

保順会では3つのC、「Cure(キュア)」「Care(ケア)」「Culture(カルチャー)」を掲げている。武田さんは「3つのCは、年齢を重ねることで生じる病気や障害などにより介護や手助けが必要になっても、住み慣れた地域での暮らしを豊かにする場として、文化の力をもってその人らしく生きることをお手伝いします、という理念を表す」と説明する。

ただ、この“文化”を体現することは難しい課題だった。デイサービスの時間に何回かアーティストを招いてワークショップを開催したことはあったが、その都度1回きりで終わってしまうからだ。「普段の介護施設では起こらないようなことがアートの力によって引き起こるという実感はあったので、アーティストがそこにいて生活の中に交わっていくような滞在型プログラムにすれば、また違った反応があるんじゃないかと。そこで、2022年に近隣に移転することになった際に、アーティストが宿泊できるレジデントスペースと、創作活動を行うことができる多目的室を含めて新築を設計していただいたんです」。

アーティストの関わり方には、クロスプレイ東松山事務局からアーティストに依頼し、作品制作や上演・展示などのアウトプットを目指す「アソシエイト・アーティスト」と、滞在を希望するアーティストを募り、交流につながる活動を提案・実施してもらう「公募アーティスト」の2種がある。2025年4月までの間で、美術・音楽・演劇・ダンス・写真・短歌などさまざまな分野から16組ものアーティストが参加してきた。

アウェイな状況から創作の原点に立ち返るアーティストたち

アーティストが福祉施設に入るとすれば、利用者が何かを創作するレクリエーション・プログラムを考案するというような事例が思い浮かぶ。しかし、藤原さんは「最初からゴール地点を定めずに、まず滞在しながら考えていただくようお願いしています」と語る。

武田さんは「最初は、アーティストにとってはどうしてもアウェイな状況になりますね。そういう状況の中でまず利用者さんや職員と関係を作っていくところから始めてほしいと言っています」と話す。

「大変なことをお願いしちゃってるなと思うんですけど、アーティストも悩んで、施設での過ごし方や自身の創作の仕方に立ち返って考えることで、その後に生まれてくる作品の力が大きいんです」。

利用者には朝、アーティストを紹介するが、大半の人がアーティストとは何をする人かわからない。そのため、アーティストは、目の前の利用者に向けて、自分をどうやって説明したら伝わるだろうかというところから考え始める。

「ダンスといってもお年寄りにとっては民謡や盆踊りのイメージだったりするので、そのギャップをどう埋めるかとか。一緒にぬり絵してみたり、タイミングを見て話しかけてみたり。何もできずにまずは施設の様子を見守る方もいました」。

アーティストに限らず、共通言語のない場所では、キャリアなどすべてを取り払い、初心に帰ったり、自分と向き合わざるを得なくなったりする。けれどそこから新しい何かが生まれてくることも多い。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)