2025.4.11

現代の孤独・孤立問題にアートは何ができるか? 投げかけられた問い@アートプロジェクト「ある日」

これらには、視覚・聴覚障害のある人とない人がともに楽しむ鑑賞会や、認知症のある高齢者のための鑑賞プログラムなど、さまざまな形があります。

また、現在はアーティストがケアにまつわる社会課題にコミットするアートプロジェクトも増えつつあります。

アートとケアはどんな協働ができるか、アートは人々に何をもたらすのか。

あるいはケアの中で生まれるクリエイティビティについてーー。

高齢の母を自宅介護し、ケアする側としての日々を送る筆者が、多様なプロジェクトの取材や関係者インタビューを通してケアとアートの可能性を考察します。

今回紹介するのは2025年2月21日〜3月2日で行われたアートプロジェクト「ある日」。

「孤立・孤独支援」の一環として神奈川県大和市・海老名市・座間市・綾瀬市の4市が連携し行われたこのプロジェクトは、アートを通じて孤立や孤独を感じる人々に寄り添い、視野を広げるものだったと言えそうです。展覧会場では、短い会期ながら、時間をかけてじっくり鑑賞する姿も多く見られました。

プロジェクトがもたらしたものとは何だったのか? その内容と、プロジェクトに関わった担当者の肉声を交えて、振り返ります。

記事が続きます

窓口での相談支援とアートをつなげる。行政4市によるプロジェクト

社会との接点をうまく構築できず、孤独・孤立している(と感じている)人々とともに過ごす時間をつくり、アートの視点から考える。アートプロジェクト「ある日」が、2025年2月21日〜3月2日、神奈川県大和市・海老名市・座間市・綾瀬市の4市連携のもと、内閣府の「地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業」を活用して行われた。

各市役所では、さまざまな問題を抱えて生活に困っている人からの相談を受けとめ、関係機関や団体、地域の人々と連携しながら寄り添う「相談支援」を行っている。その際、一方的に話を聞くのではなく、困り事を整理しながら解決する方法を一緒に考えていく。

そうした支援に加えてアートプロジェクトを取り入れたのは、アートであれば、社会に決められた役割をいったん取り払った上で自分を発見する時間をつくることができるからだ。もとより、こうした窓口があることを普段から知ってもらうための啓発の役目も担っている。

昨年は、座間市地域福祉課の職員(当時)武藤清哉さんの発案で、アーティストの鈴木康広さんによる展覧会「空気の人|分光する庭」を開催。

「人と違うことで社会との距離が生まれ、自信を失ってしまう相談者。しかしアートの場ではそれは個性になります。相談者自身や社会の認識が少しでも変われば」という思いから、作品展示やワークショップが行われた。この取り組みを足がかりとして、座間市から近隣市に声をかけ、今年は4市での開催となった。

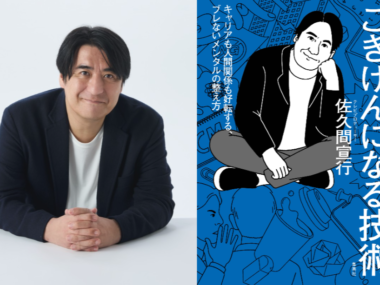

今回は、昨年のプロジェクトを実施する中でつながったキュレーター、プロデューサーの田中みゆきさんも参画し、飯川雄大さん、金川晋吾さん、アートユニットのキュンチョメの3組のアーティストが選ばれた。「障害は世界を捉え直す視点」をテーマとする田中さんは、カテゴリーにとらわれない企画を通して、表現の捉え方を鑑賞者ともに再考してきた人だ。

展覧会タイトルの「ある日」は、昨年の鈴木康広展について、田中さんが武藤さんにインタビューした際の言葉がヒントになった。田中さんが「アートが一瞬日常から解放する力を持っていたとしても、やがては日常に引き戻されてしまう。その後も継続していく支援に何をもたらすことができるだろうか」と問うと、武藤さんは「今回の経験を立ち戻れる場所として、点いた小さい火を消さないように支援していく」と答えた。そこから今回のプロジェクトも、立ち戻れる「ある日」になればと付けられた。

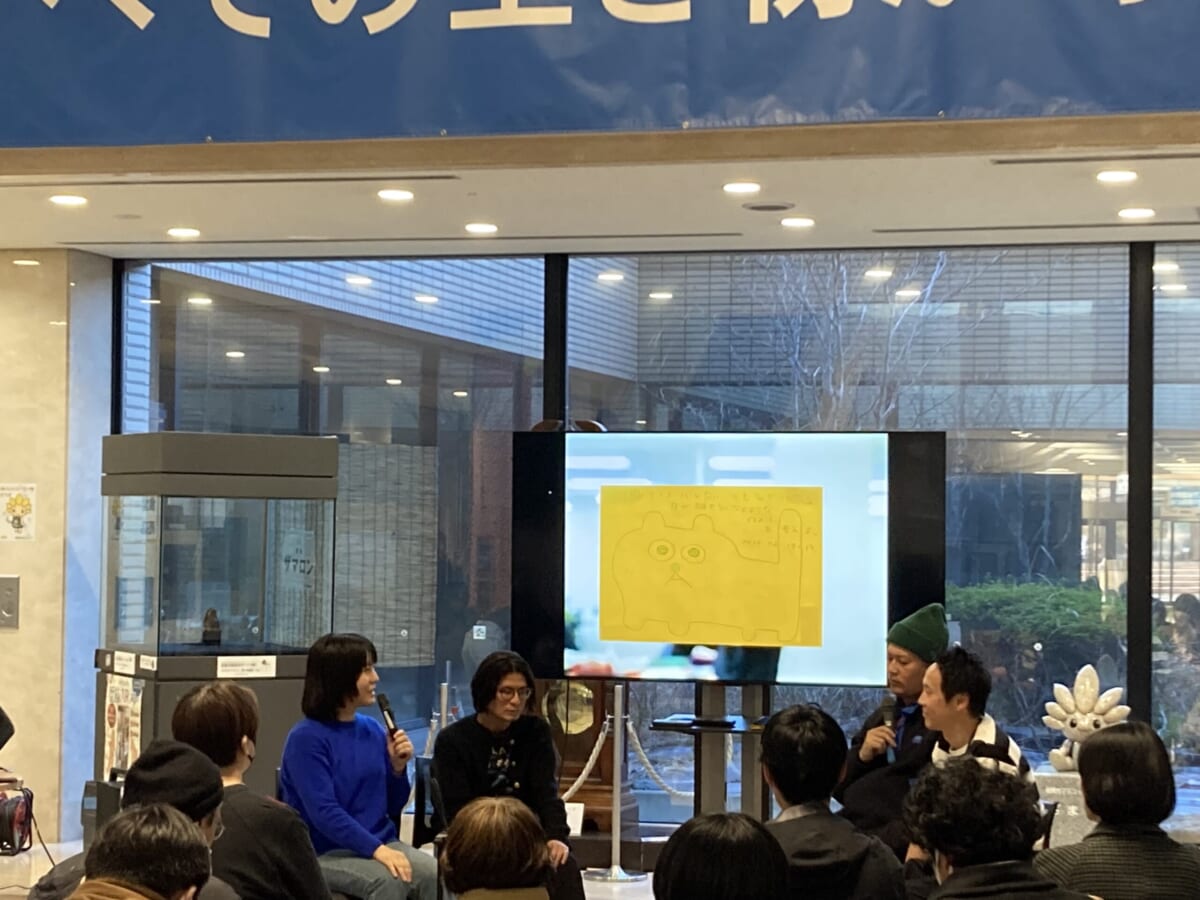

プロジェクトでは実質的な孤独・孤立問題とあまり縁のない大規模展示は行わず、アーティストたちによる小規模なワークショップを実施。普段から相談支援を利用している「相談者」の中からワークショップに関心のありそうな人に、支援者から声をかけて行われた。

展覧会「ある日」では、各作家の作品と、それぞれのワークショップから生まれた作品を展示。特にワークショップでの“時間”をどのように展示するか思案を重ね、ここで制作された作品をメインにした展示になっている。

相談者と支援者が、3組のアーティストとともに過ごした「ある日」の記録。そして、その中からどのような表現が生まれたのか。まず座間市役所庁舎で行われた展示から、アーティストごとに紹介していこう。

キュンチョメ ーー“時間のストレッチ”から愛が見えてくる

ホンマエリさんとナブチさんの男女二人からなる「キュンチョメ」は、芸術を「新しい祈りの形」であると捉え、世界各地で詩的でユーモラスな作品を創作しているアートユニットだ。フィクションとドキュメンタリーを融合させ、日常からちょっと離れた世界観を提示する。

7階展望回廊では、海で生きられる生物ではない人間と金魚の映像作品《金魚と海を渡る》を展示した。不安な環境でも二人でなら進める気がしてくる。

窓のそばにある透明のボウルから一粒の”海”を指にすくって歩く《一粒の海と歩く》。砂浜で拾った小石を自分のヘソに当ててみる《ヘソに合う石》。“社会”と離れ、人間という生き物として宇宙とのつながりを感じる。

窓の下に並んだ貝は、綾瀬市保健福祉プラザの調理室で「みんなで貝を食べて、時間のストレッチをしてみよう」というワークショップでつくられたものたちだ。SNSなどの影響もあり、目先のことに追われることが多い現代で、時間の感覚を引き伸ばしてみる。

まずは人類が古代から食べ続けてきた貝をみんなで調理して食す。縄文時代の人々を想像しながら、網焼きや酒蒸しにして味わった。洗った貝殻から1枚を選び、内側に水平線を描いた。描く前にホンマエリさんは「自然は私たちを愛してくれている」という話をした。

1階ロビーと展望回廊の窓には「いま、すべての生き物が呼吸している」という言葉を掲示。窓から見える街や山の風景とともに、時間や空間の幅を広げることで、自分だけではない過去や誰かとのつながりが感じられる。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)