2024.10.15

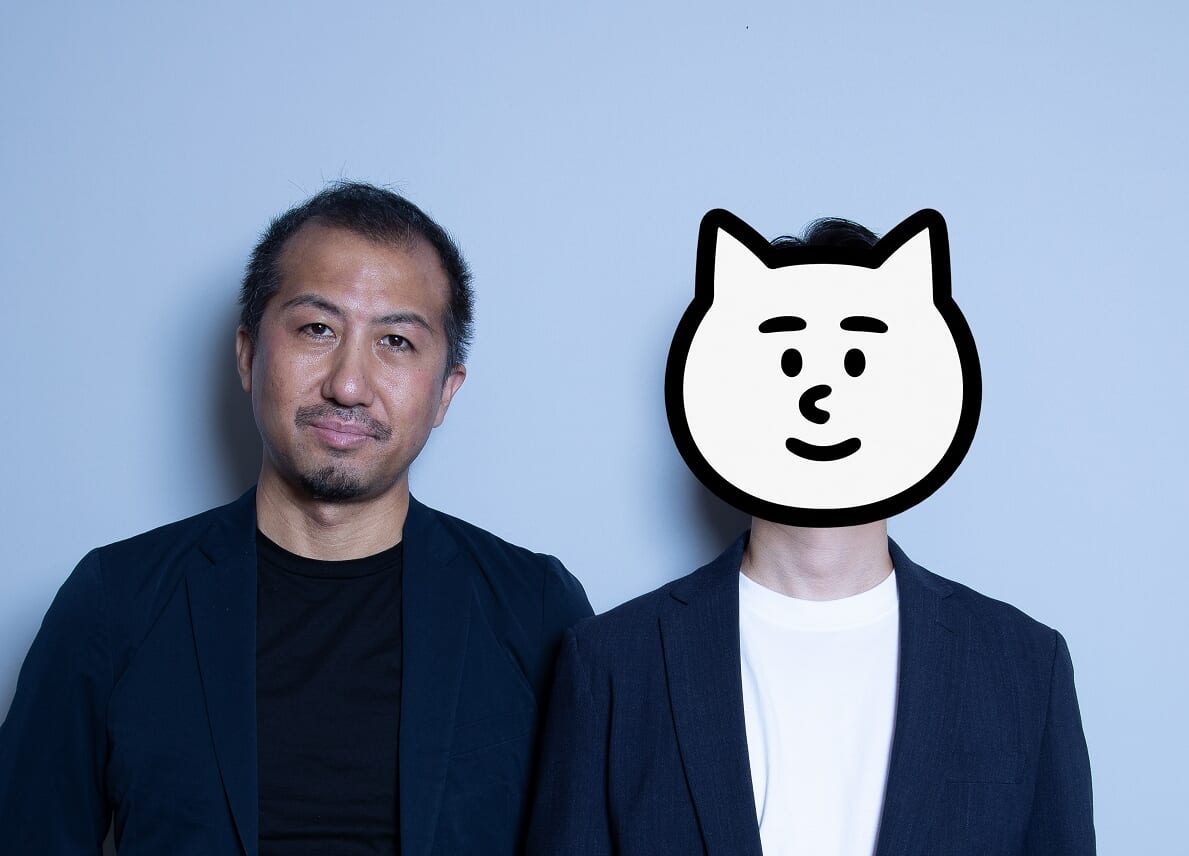

震災遺構・荒浜小学校を訪ねて──『地面師たち』原作者・新庄耕の最新エッセイ

床は巨大な鉄の爪で引っ掻いたような跡がいくつも残り、伽藍堂の教室の天井は津波によって押し上げられていた。

二階にあがると、膝丈まで競り上がった津波の浸水の跡が壁にくっきりと残っている。ここに避難したひとたちも、まさかここまで津波が押し寄せて来るとは思いもしなかったことだろう。荒浜小の生徒や教員とともに、地域の人々も避難していたという三階には、あの日の手記やメモ、そして、その後ここを訪れたらしい卒業生や避難者のメッセージが残されていた。私は、静かに順路をたどっているほかの見学者にまじって、生々しい息遣いさえ聞こえてきそうなそのひとつひとつに目を通していった。

四階で証言記録の映像を観たのち、屋上へあがった。西陽に照らされ、見上げれば夏の暑さが色濃く残る秋晴れがひろがっている。フェンス越しに周囲を見渡すと、どこまでもつづく沿岸部が一望できた。

記事が続きます

当時、津波によって孤立した荒浜小は、雪が散らつく中、屋上からヘリコプターによって夜通し救助活動がおこなわれたという。荒浜小に避難した人はおよそ三百二十人におよび、そのうち百九十九人が、一人ずつロープで引き上げられ、ヘリコプターに収容されていった。消防、宮城県警、海上保安庁、そして陸上自衛隊から出動したヘリコプターの定員はまちまちで、一度に大量の人員を輸送はできない。まず子供たちが、次に老人たちが避難先に送りとどけられ、ふたたびヘリコプターがもどってくるのを待つ。暗く寒い校舎の中で救助を待つというのは永遠にも思えるほど長い時間だったにちがいない。そして、無事に避難できたからといってそれで元の生活が約束されないことは、この屋上から自宅が津波に飲み込まれるのを目撃していた、その場の全員が知っていた。

私は荒浜小をあとにすると、校舎の屋上から眼下に見えて気になっていた、近くのバスケットコートに足をはこんだ。

カフェを併設し、フェンスに囲われた真新しい二面のコートでは、子供たちがバスケットボールに興じていた。三人でフリースローを競っていた女の子たちに話を聞くと、近所の学校に通う中学一年生で、よくここを訪れるという。震災当時はまだ生まれておらず、震災のことは学校の社会学学習で知るのみだと屈託のない笑顔をうかべた。時の流れの早さになかば呆然としつつも、思いがけず、この地に暮らす彼女たちの健気な日常に触れ、私は救われた思いだった。

待たせていたタクシーに乗り込み、市内へもどってもらうよう告げた。

いくぶん高揚していたのかもしれない。誰かと無性に話したい気分だった。私は、寡黙そうな初老の運転手にそれとなく荒浜小で目にしてきたことを話すと、震災当時仙台駅前で客待ちをしていたという運転手は、堰を切ったように語りはじめた。立っていられないほどの揺れでタクシーを降りて四つん這いで逃げたこと、地中から蟻が湧き出すように地下にいた人々が地上へ逃げ出してきたこと、保険の調査員とマスコミ関係者をよく乗せたこと、検死で被災地に通っていた歯医者が次第に精神がおかしくなってきたこと、そこら中に札束や金庫が転がっていてよそ者が拾っていったこと、被災後七十二時間は生存者の救出を優先するためそこら中に転がっていた死体が野ざらしにされていたこと……次から次に当時の記憶や思いがあふれ出てくるらしく、言葉が追いつかないのか、いかにももどかしそうな話し振りだった。まるでそれは、震災遺構を訪れてどこかいい気になっている私に対して、まだ震災は終わってないのだときつく戒めているかのようでもあった。

道の両側に、大豆と田んぼが延々とつづいている。津波をかぶった影響で、米は収穫できても震災前よりだいぶ味が落ちるらしい。私は、綿々と紡がれる運転手の話に相槌を打ちながら、窓外に映る緑のひろがりを見つめていた。

「震災遺構 仙台市立荒浜小学校」へのアクセス等の詳細はこちらから。

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)