2024.10.15

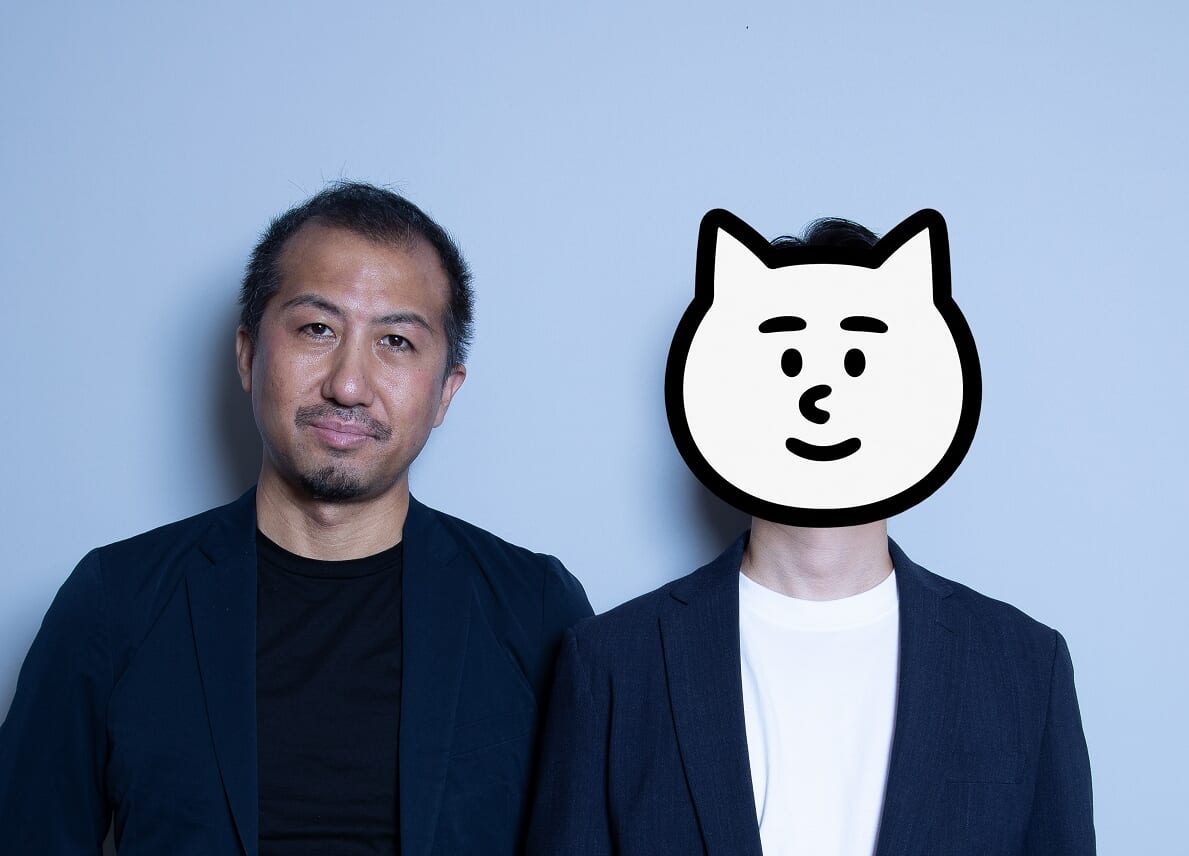

震災遺構・荒浜小学校を訪ねて──『地面師たち』原作者・新庄耕の最新エッセイ

今回、新庄さんが「震災遺構 仙台市立荒浜小学校」を訪れた際のエッセイを公開します。

2011年3月11日に起きた東日本大震災で、児童・教員・地域住民320人が避難し、2階まで津波が押し寄せた小学校です。

その校舎は、津波の脅威と教訓を伝える「震災遺構」として一般公開されています。

※写真も全て新庄耕が撮影。

記事が続きます

2024年9月某日、宮城県内の高校で講演を終えた私は、仙台駅前の宿にはもどらず、タクシーに乗って沿岸部の荒浜小学校へむかった。

東日本大震災による津波で甚大な被害をこうむった荒浜小は、2016年に閉校し、現在は震災遺構として校舎が保存され、一般公開されているという。

ロータリーを出発した車は、再開発いちじるしい駅前の中心部を通り抜け、東進していく。

慣れない講演をどうにかやり遂げ、心地よい疲労感にひたりながらも、私の心中はおだやかでなかった。胸内にいつかびっしりと貼りついた、いつまでも治りきらない瘡蓋のような後ろめたさがにわかにうずきはじめていた。

2011年3月11日午後14時46分、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の巨大地震が発生したあの瞬間、私は沖縄にいた。東京でのサラリーマン生活に屈し、心身ともに困憊しきった当時の私は、東京のバーで知り合った沖縄在住の女性宅に居候を決め込み、再起をかけて当てのない小説を書いていた。

その日は、航空会社に勤める彼女は非番で、例のように朝から不機嫌だった。部屋着であり外着でもあるボロをまとって、リビングのソファでぼんやりしている私を目にしては、なにかにつけ癇癪を爆発させていた。無職で金もないくせに、いい歳をして一銭にもならなそうな小説をダラダラと書いている姿は、まっとうに働いている人間からすれば、苛立ちの対象以外のなにものでもなかった。

私は、彼女に見捨てられないようランチのパスタをふるまい、食後のごぼう茶を淹れるなどして、いっこうに口をきいてくれない同居人の機嫌をとっていたところ、誰かと電話していた彼女が血相をかえ、テレビをつけてと声を張り上げた。ただならぬ気配に慌てて電源を入れると、42型の液晶画面に、津波が家屋や逃げ去ろうとする車を次々と飲み込んでいく映像が映し出された。衝撃的な光景に息を呑み、ただ戦慄した。三陸海岸を襲った津波の余波が沖縄にも到達するという警報が画面の端に表示され、外では、報道か消防か、はたまた米軍のそれか、ヘリコプターの飛行音がしきりだった。私と彼女は、無言でソファに腰をしずめ、その現実感に乏しい残酷な映像を日付が変わってもながめつづけていた。

その日を境に、私はテレビの前から動けなくなった。落書き同然の、自分を掬うためでしかない小説など書いている場合ではなかった。

時間の経過とともに被害の状況があきらかになり、それにつれてテロップに表示される死者や行方不明者の数がみるみる増えていく。避難所では毛布で寒さをしのぐ被災者が連絡のつかない家族の安否を案じ、彼や彼女を助けるべく、自衛隊を筆頭に全国から多くの支援者が駆けつけていると報じられていた。

私は、春の陽気が充満する心地よい室内で、なにをするでもなくその様子を傍観していた。金がなかったから、被災地に駆けつけることはもちろん、心ばかりの経済的な援助をすることもできなかった。同居人の勤め先の呼びかけで、押し入れに眠っていた物資を被災地へ送ろうとしたが、震災後まもなく物流は制限され、物資の入った段ボールをやむなく持ち帰ってくることしかできなかった。私はなにもできず、そしてなにもせず、どこまでも他人事を決め込んでただテレビの前に座りつづけていた。

その後、本格的な復興がはじまった。

私の友人の中には、被災地へ不断の支援をつづけるうち、その土地と人に魅力され、家族とともに移住するものもいた。私は沖縄をはなれ、ふたたび東京ではたらきはじめてからも、時折、申し訳程度の寄付をするのみで、今日までいたずらに年月をたててきてしまっている……。

荒浜小に到着し、かつて校庭だった駐車場でタクシーを降りた。

校庭を見下ろすように四階建ての校舎がたたずんでいた。白壁の校舎そのものが遺構として保存されているらしく、外観からも、津波に襲われた傷跡が見てとれた。一階の窓はほとんどなく、二階を見上げるとバルコニーの頑丈そうなサーモンピンクの鉄柵が、津波によってひしゃげ、一部が欠落して錆びている。

私は順路にしたがって、校舎の中に足を踏み入れた。

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)