2025.7.3

唱えなければ呪われる!?てけてけの名前は…『地獄先生ぬ~べ~』あの最恐トラウマ回はこうして生まれた! 【鼎談・吉田悠軌×真倉翔×岡野剛】

ビジュアルイメージの工夫

吉田 「はたもんば」はオリジナル妖怪ですよね。

真倉 オリジナルです。大田区に住んでいた時、鈴ヶ森刑場が近くて。そこを調べたら「磔者場」という言葉が出てきた。ただやはりオリジナルってことはわかっちゃいますよね。伝承として広がってはいない。

岡野 これ、どうやって刃物部分を回すんだろーとか言いながら描いてましたね。

吉田 花子さんの描かれ方については、一般のイメージと少しずらしているところがいいと思います。あの当時に浸透した、おかっぱで吊りスカートの花子さんとは別に、戦時中に空襲で亡くなった花子さんもいて、という二段構えだった。

ストレートな学校の怪談の花子さんが出てくるだろうと思ってページを開いたら、次のページの最初のコマで、防空頭巾の女の子が出てくる。あれ、違う解釈だぞ、というのが漫画的に一瞬でわかる演出になっている。しかもその少し後に、もう一度ページをぱっと開くと、今度は定番のビジュアルの花子さんが出てくる。しかも「あかないよおお」とページいっぱいに驚かせてくる。

あの学校の怪談の独特な解釈、アレンジの仕方っていうのが、非常に面白かったですね。

真倉 やっぱり1話19ページの中で展開するには、脅かすか、妖怪のインパクトに持っていくしかないので。しかも読み切りだから、いろんな要素を変更したりカットしたり混ぜたりしている。

吉田 1ページか見開きの一枚絵でドン、となるのが、もう中学生でしたが『ジャンプ』を落とすくらい怖かったですね。また『ジャンプ』本誌というのも、単行本よりずっと大きいからインパクトが強い。あと紙質も悪くて、ピンクや薄黄色の再生紙なのが逆に怖さを強めるんですよ。

真倉 でかい画面で見開きだと怖いですよね。美内すずえ先生の『白い影法師』の手法です。机の下に女の子の霊がいたやつ。その怖さがずっと残っていた。女きょうだいが多かったので、少女マンガをよく読んでいましたね。楳図かずお先生も、そうですし。やっぱり貸本時代の漫画っていうのが怖かったんですよね。本当に妖怪みたいな婆さんがいて、ぼろぼろの本を貸してくれたりして。それ自体もちょっと怖かったですけど(笑)。

吉田 私たちやその下の世代では『ぬ~べ~』で知った怪談や妖怪も非常に多いです。七人ミサキ(73話)や海難法師(194話)は、『ぬ~べ~』によってメジャーな存在になったかと思います。

真倉 七人ミサキは、『孔雀王』(荻野真 集英社)で最初に見ましたね。ただその描き方が、半魚人が暴れまわるような話だったんですよ。でも調べていくと、行者の格好をした七人が歩いてきて、新しい一人を引きずり込むというもので。そちらのほうに正しく描いた漫画は、自分たちが最初なんじゃないかな。

吉田 オカルト的な先行作品では『孔雀王』、『明王伝レイ』(菊池としを 講談社)ももちろんありましたけど、そちらは青年マンガですから。特に『ぬ~べ~』の頃の少年ジャンプって、ものすごい発行部数でしたし、まだ年端もいかない小中学生にはかなりの印象を残していったと思うんですよね。

真倉 妖怪については『日本妖怪博物館』(草野巧・戸部民夫 新紀元社)を参考にしましたね。シブヤユウジさんのイラストがすごく怖くて、かなりインスピレーションを受けた。カラーじゃなく、白黒の鉛筆描きの細かい線の絵なんですよ。七人ミサキ、海難法師も、この中に収録されていまして。物語で書いてあるわけじゃなく、海難法師にまつわる伝説のいくつかを紹介している感じ。だから原作を書く上で、それをベースにしてストーリーを当てはめていける。

吉田 妖怪をビジュアル化する時、鳥山石燕や水木しげるを経由した画像の文化がありますよね。同じ妖怪を扱うなら、どの画像を参照するか、あるいは自分で完全なオリジナルデザインをしていくのかという葛藤があるとは思います。

真倉 こちらからラフなデザインを渡して、細かく決めてくれるのは岡野先生だから。どうですか、そのあたり。

岡野 その場の勢いで描いてるかもしれません。でも、おとぎ話っぽくならないようにしようとは思っていました。例えば鬼にしても、虎のパンツに金棒としたらコミカルになっちゃうから。鬼の手は映画『エイリアン』のデザイナー、H・R・ギーガーのような、全然関係ないところにモチーフを探して描いていましたね。

私は70年代くらいに子ども時代を過ごしたんですけど「妖怪って嘘じゃない?」っていう雰囲気の時代だったんですよ。よく言われたのは、「幽霊は実在するけど、妖怪は水木しげる先生が創作したもの」っていう考え方が当時の子どもたちにはあって。だから「妖怪」っていう言葉を使うこと自体が私には抵抗がありましたね。真倉さんの原作に「妖怪」と書いてあっても「悪霊」に書き換えたりしていた(笑)。初期は『エコエコアザラク』とか『うしろの百太郎』とか楳図かずお先生とか、オカルトのほうに寄せていました。後半からはもう化け猫(猫又 66話)とか出てくるので、さすがに普通に妖怪って使うようになっていましたけど。

真倉 妖怪については、『ゲゲゲの鬼太郎』がまさにそうだけど、水木さんがああいう楽しいイメージを作ってしまったから。怖がる対象ではない感じだよね。

後編に続く

【プロフィール】

(写真右)真倉翔

1964年生まれ。愛知県出身。漫画家、漫画原作者。主な作品に『天外君の華麗なる悩み』、『地獄先生ぬ~べ~』シリーズ、『ツリッキーズピン太郎』、『霊媒師いずな』シリーズなど。

(写真左)岡野剛

1967年生まれ。千葉県出身。漫画家。主な作品に『地獄先生ぬ~べ~』シリーズ、『ツリッキーズピン太郎』、『霊媒師いずな』シリーズ、『未確認少年ゲドー』など。

現在、「最強ジャンプ」にて、『地獄先生ぬ~べ~怪』連載中!

「少年ジャンプ+」連載作、『地獄先生ぬ~べ~PLUS』コミックス全1巻、2025年7月4日(金)発売!

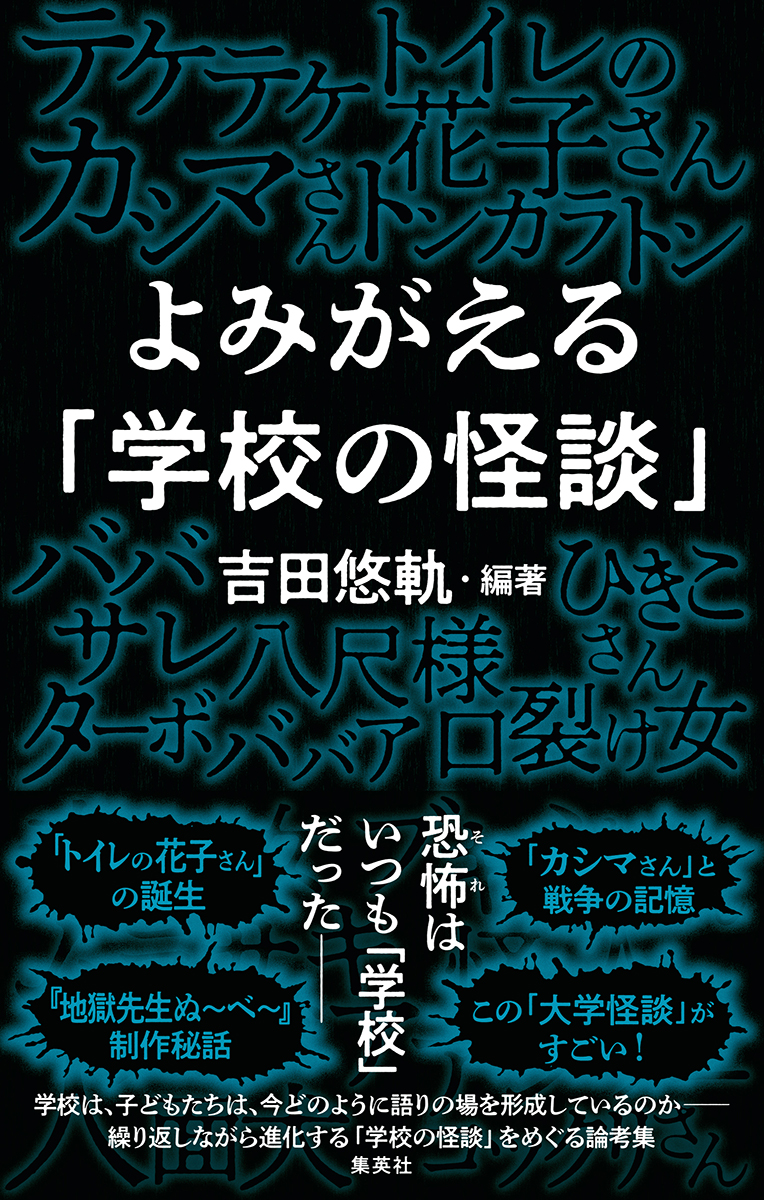

対談の全文はぜひ書籍『よみがえる「学校の怪談」』にてお楽しみください!

恐怖が生まれ増殖する場所は、いつも「学校」だった――。

繰り返しながら進化する「学校の怪談」をめぐる論考集。

90年代にシリーズの刊行が始まり、一躍ベストセラーとなった『学校の怪談』。

コミカライズやアニメ化、映画化を経て、無数の学校の怪談が社会へと広がっていった。

ブームから30年、その血脈は日本のホラーシーンにどのように受け継がれているのか。

学校は、子どもたちは、今どのように語りの場を形成しているのか。

教育学、民俗学、漫画、文芸……あらゆる視点から「学校の怪談」を再照射する一冊。

書籍の詳細はこちらから!

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)