2025.7.7

誰もが宇宙を目指せる時代へ。スタートアップで宇宙の門戸を開く【若田光一さん×佐々木亮さん特別対談/前編 】

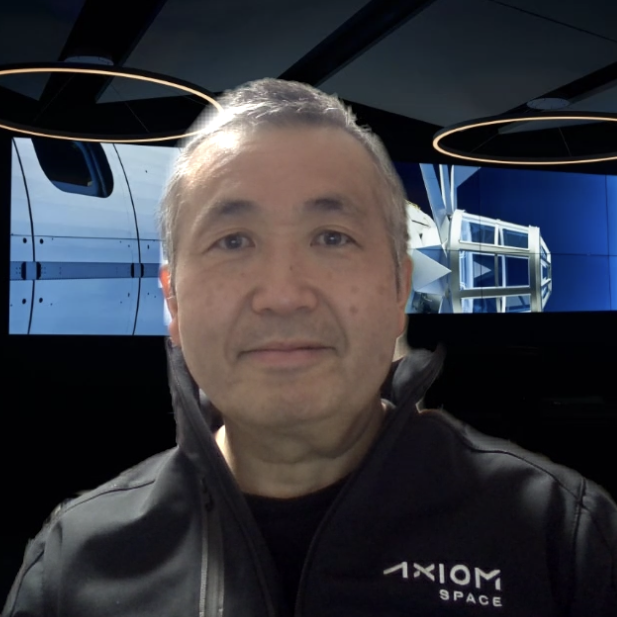

若田さんは日本人として最多となる5回の宇宙飛行経験を持ち、宇宙航空研究開発機構(JAXA)を退職後、現在はアメリカを拠点とするスタートアップ企業の宇宙飛行士として活躍しています。

現在はどんな仕事をしているのか、そしてなぜ転職を決意したのかについてお話を伺いました。

構成/井上榛香

宇宙開発をつなぐ「信頼関係」

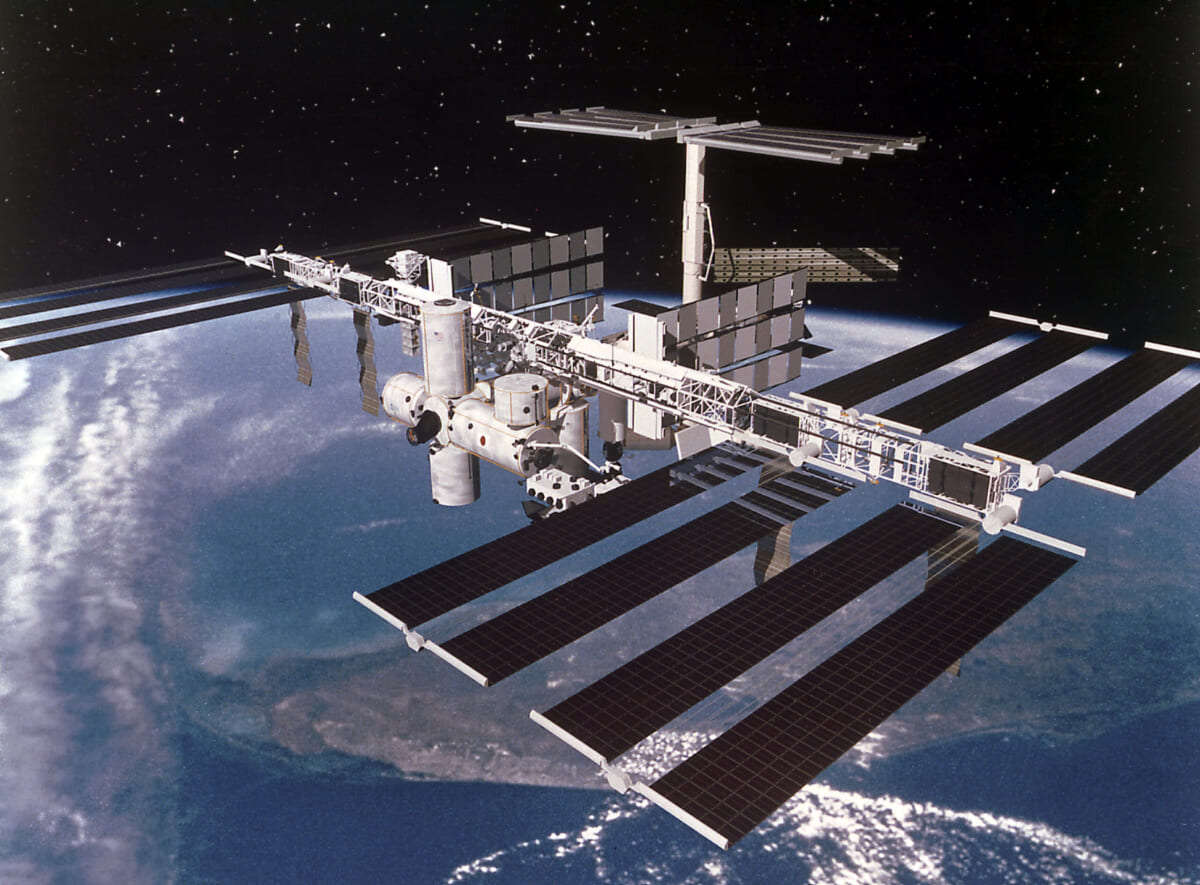

佐々木 若田さんには、これまで2回お会いしたことがあります。というのも、私が大学時代に運用していた観測装置「全天X線監視装置(MAXI)」は、若田さんが2009年に組み立て、国際宇宙ステーション(ISS)に取り付けてくださったものでした。こういうつながりもあって、MAXIのカンファレンスやシンポジウムでお会いする機会がありましたね。

若田 そうでしたね! MAXIには楽しい思い出がたくさんあります。

佐々木 MAXIは、ブラックホールや恒星の爆発など、突然X線を放出して輝き出す天体や現象を探るための装置です。私が所属していた理化学研究所と宇宙航空研究開発機構(JAXA)が中心となって開発しました。このMAXIとアメリカ宇宙局(NASA)の観測装置を連携させることになり、僕はNASAのゴダード宇宙飛行センターに研究者として派遣されたこともあります。

若田 MAXIの成果を報告する文書の一部執筆を担当したことがありましたが、その裏には、佐々木さんのゴダード宇宙飛行センターでのご活躍があったのですね! 私もNASAジョンソン宇宙センターで25年以上に渡って仕事をさせてもらいました。長年積み重ねられたJAXAとNASAの信頼関係が様々な協力ミッションやプロジェクトの成功につながったと感じています。

佐々木 宇宙開発を加速させるためには、信頼関係が大切であることは僕も実感しています。

僕が専攻していた、天体が放出するX線から天体や物理現象の謎を解き明かす「X線天文学」という学問が始まったのは1960年代のことでした。X線天文学の幕開けを牽引した日本の研究者のもとで学んだアメリカやヨーロッパの研究者たちが各国に戻り、今度は僕たちが孫弟子として彼らのところでX線天文学を学ぶことができました。

若田 ミッションの成功・失敗はその場で決まりますが、人と人との関わりはその後もずっと続いていきます。プロジェクトで「この仕事はこの人には任せられないな」と思われ、信頼を損なってしまうと、やはりその先にはつながりません。

この話は国家間でも通ずるところがありますね。2024年4月には、日本人宇宙飛行士がアメリカ人以外で初めて月面着陸することが、日本とアメリカの両政府の間で合意されました。これも朝一夕では実現できない宇宙活動での日米間の強固な信頼関係を、一つひとつ実績を積み重ねることで築けたからこそ実現できんだと思います。

佐々木 若田さんが宇宙飛行士になったばかりの頃は、日本と各国との関係はどうだったのでしょうか。今と状況は違いましたか?

若田 私がNASDA(現在のJAXA)の宇宙飛行士候補者に選抜されたのは1992年4月、28歳のときでした。先輩である毛利衛さん、向井千秋さん、土井隆雄さんが微小重力環境を活かした科学実験を行う日本人初のスペースシャトル搭乗に向けた訓練を行っている頃でした。

日本はH-IIロケットによる人工衛星の打ち上げは成功させており、存在感を発揮していましたが、有人宇宙飛行の取り組みは始まったばかり。当時の状況を学生に例えると、米国が大学院生なら、日本は幼稚園や小学生のようなレベルのように感じていました。有人宇宙活動の安全等を含め、様々なことを一から教わりましたね。

佐々木 そうだったんですね(笑)。

若田 1992年9月に毛利さんが日本人として初めてスペースシャトルで飛行し、その後、向井さんの科学実験ミッションのスペースシャトルの飛行も成功します。

1996年の私の最初の飛行では、スペースシャトルのロボットアームを操縦して軌道上にある人工衛星を回収する作業を担当することになりました。これは実は、将来的にはISSを組み立てる、いわば「宇宙の大工さん」のような重要な仕事の一つを担うために必要なステップでした。

しかも、1992年のNASA宇宙飛行士訓練クラスで私は当時最年少。NASDAも「この元気のいい若者なら乗り切れるだろう!」と思って、私を送り込んだのだと思っています(笑)。

ISSは1998年にモジュールの打ち上げと組み立てが始まり、2011年に完成しました。日本は、地上から宇宙に実験装置やクルーの生活用品、食料などの物資を運ぶ宇宙ステーション補給機「こうのとり」を開発し、2009年から2018年までに9回連続で運用を成功させます。こうした実績が「日本は着実に作業をこなしてくれる」という信頼につながっていったのだと思います。2014年にISSに長期滞在した際には、日本人初となるISS船長に任命していただきましたが、これも世界から日本への信頼に基づいていると思います。

佐々木 そうとはいえ、やはり若田さん個人への信頼も厚かったのではないでしょうか。信頼関係を築くために心がけていたことを教えてください。

若田 もちろん失敗することもありましたし、自分は宇宙飛行士の中で決して能力が優れていたとは思っていません。けれど、直球で勝負すること、最善を尽すこと、そしてチームとして最大の成果を出すことは常に心がけていました。

私は歴史にはあまり詳しくありませんが、勝海舟が著した『氷川清和』を読んだ事があります。過去の日本のリーダーたちがどのようにして欧米各国と渡り合っていたのかについて気づきがありました。

幕末から明治維新にかけて活躍した勝海舟も些細な駆け引きをしない直球のコミュニケーションを通して信頼関係を構築する事を意識していたようです。ISSに滞在していたときに「勝海舟も同じことを考えていたのかもしれない!」と思った瞬間がありました(笑)。

仲間の信頼を得るには、伝えるべきことはストレートに伝えるべきで、変化球を投げるのはダメなんですよね。どれだけ技術が進歩しても、人間個人の能力はそれほど変わりませんし、先人が残したものはとても重要だと感じますね。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)