2025.4.21

今もまだ「お母さん」に慣れない 【第2回 「子育て」という言葉の立派さ】

長男を産んだ日から25年が経った。来月26歳になる長男は社会人になり、一人暮らしをしている。うちには今18歳の次男と11歳の三男がいる。「目に入れても痛くない」とか、「手が離れてしまって寂しい」とか、「結婚したら他の女の人に取られてしまう気がする」とはわたしはどうしても思えない。目に入れたら痛いから嫌だと思うし、手が離れてほんとうによかった、もう小さい子どものお世話はわたしにはできないと安堵しているし、したかったら誰とでも結婚してもしなくてもいい、そもそもそれはわたしがどうこう言うことではないと心底思っている。

たまに家族5人がそろうと不思議な気持ちがする。わたしの子どもとされている(という言い方は変だけど)人たちが、なんて立派な人間なのだと思うのだ。それはわたしの子どもたちが他の同年代の子どもたちと比べて特段優れている、という意味ではない。一人の人間としてある存在が3人もあって、その人たちをわたしが産んだことになっていることに改めて驚くのだ。いつの間にか彼らはわたしの背丈を超えて、わたしよりよく知っている事柄がたくさんあって、自分の意見なんかを言ったりする様におお、と感動してしまう。そんな人たちをわたしは果たしてほんとうに産んだのだろうか。育てたと言えるのだろうか。わたしは何をしただろうか、と思ってしまう。わたしは苦手なことがたくさんあって、できたことといえばほそぼそとごはんを作ってきたことくらいだったんじゃないかと思ってしまう。そのごはん作りだって、人並み以上に上手だったり、熱心だったわけでもない。わたしは子どもと生活することにまつわるさまざまができなかったし、苦手だった。

久しぶりに帰ってきていた長男が、早朝にわたしが次男のために作っていたお弁当をちらりと見て、「あ、それうまいよね」と言った。鶏の照り焼きを海苔のごはんの上にのっけたお弁当で、それは食材が乏しい時や、寝坊してしまった時のお助けメニューだった。好物だからというより、なんとかお弁当を持たせるために登場していたものだったので思いがけず「うまいよね」と言ってもらって、わたしはなんだかかたじけなくなった。そうか、困った時にやっとこさ作っていたものをそんなふうに喜んでくれていたのか。ありがとう、と思った。

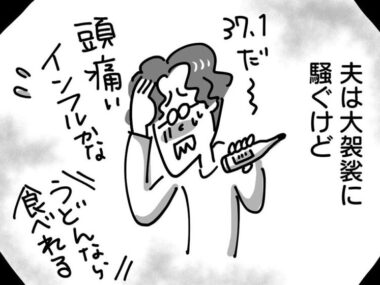

長男が小学校高学年の頃、わたしは数年間にわたって精神の状態を崩した。入退院を繰り返して、いろんな病院にかかったけれどなかなかよくならなかった。吹けば飛ぶようなバランスで家族はなんとかつながっていた。うす紙を剝がすようにそれが落ち着いてようやく平穏な日常が戻ってきた頃、わたしは長男に心から申し訳なく思った。わたしの具合の悪さと、それに伴う家庭のごたごたでどれほど彼を傷つけてしまっただろうと思うと気が遠くなりそうだった。失われた時間は戻ってこない。今わたしができることは、と考えて小さな決心をした。しばらくの間、ひたすら長男の食べたいものを聞いてそれを作ろう、と。彼は難しい年代になっていて会話も減っていた。そんな彼に、「お昼、何が食べたい?」、「夕ごはんに食べたいものある?」と毎日毎日同じことを聞き続けた。「親子丼」、「ハンバーグ」、「コロッケ」と返ってきたメニューを毎日作り続けた。食べたいものを聞いて、作って、それを食べてもらうことは、数ヶ月の間会話のように、あるいは手紙のように続いた。ただごはんを作り続けることで、わたしはふたたび家族を取り戻していった感覚がある。

長男を産んだ時の「すごくかわいいでしょう?」に、25年経ってもわたしは少しも近づけていないかもしれない。わたしは母親失格なのではないか、愛情が足りていないのではないか、もっと努力しなくてはいけないのではないか、そんなことを思った時期も長くあった。でも人と人とのありようがさまざまなように、親と子のありようもさまざまであってよいのではないかと思うようになった。だから今日もわたしはごはんを作る。わたしが「ごはんできたよ」と声をかけるのは、この世であと何回だろうか。

*次回更新は、5月19日(月)です。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)