2025.7.5

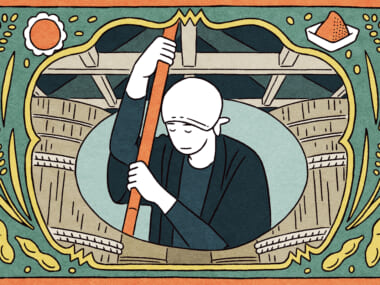

ご馳走を取り仕切るのは「お父さん」——市販のタレがもたらしたすき焼きの民主化

エンディングに向かう前に、もう一度だけ脱線します。すき焼きは戦後、甘くなることで、お世話を必要としないものになりました。しかしそこではひとつ、重要な問題が取り残されています。甘く変化したことで、その味が口に合わなくなった人々はどうなるのだ、という問題です。

結論だけで言えば、そういう人は確実にいます。何を隠そう、僕自身がそのひとりです。僕は正直、市販のタレがあまり口に合いません。割り下はあくまで自家製で、そのみりん比は「1.5」です。なので家ですき焼きの日は、家族のために終始せっせとお世話をし、その合間に自分も慌ててそれを頬張ります。そういう人は、僕以外にも確実にいるはずです。ブルジョワな方は、仲居さんがお世話してくれる高級すき焼き店に、足繁く通っているのかもしれません。ただしそれは、あくまで少数派です。

作家の東海林さだおさんは、そのエッセイの中で「かつて日本には『甘いおかずの時代』があった」と喝破しています。戦後が「終わって」からのしばらくの間、砂糖と水飴で練り固めたかのような激甘の佃煮に代表される、コテコテに甘いおかずが人気を博していた時代があったという指摘です。

そこにはもちろん、今ほどコールドチェーン(冷蔵・冷凍配送の流通網)が発達していなかったが故の保存性の目的はあったのでしょう。しかし、単にそれだけではなかったのではないかという気がします。

戦中・戦後を舞台にした昔語りの中で、人々がいかに甘さを渇望していたか、という話は、誰もが一度は耳にしたことがあるのではないかと思います。もはや戦後ではなくなった昭和30年代以降、日本人はその渇望を一気に取り返そうとしたのではないでしょうか。佃煮もすき焼きもそうですし、以前書いた「懐石料理の炊き合わせがやたら甘かった時代」というのも、もしかしたらその一連のストーリーの中で説明可能なのかもしれません。

記事が続きます

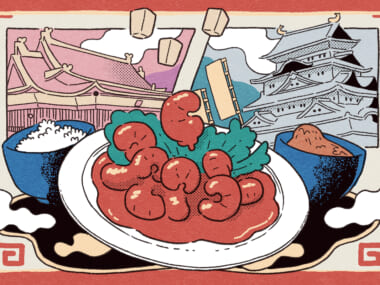

本題に戻ります。皮肉なことに、すき焼きがみんなのものになった結果、その地位は徐々に低下していきました。かつて特別なご馳走だったすき焼きは、確かに今でもそれなりには特別かもしれませんが、その特別さの度合いは確実に変化しています。甘さに飢えていた時代の昭和的な甘さが、過去のものになりつつあるということもあるでしょう。

僕がすき焼きを習った老舗がそうであったように、最初にすき焼きの地位を奪ったのは「しゃぶしゃぶ」でした。しかし、それもまたすぐに、外食だけの特別な料理ではなくなりました。実のところしゃぶしゃぶは、市販のポン酢醤油や胡麻ダレさえあれば、すき焼きよりさらに難易度の低い料理です。しかもある時、しゃぶしゃぶの主役は別に牛肉である必要すらなく、豚肉で十分であるという大発見もなされました。ちなみに豚しゃぶ普及の先駆けは、僕の郷土愛を抜きにして客観的に考察しても、鹿児島の新郷土料理「黒豚しゃぶしゃぶ」であることはほぼ間違いないと思っています。

もちろん豚しゃぶは、必ずしも黒豚である必要はありません。スーパーで1パック数百円の豚肉を買ってくれば、家族全員が幸せです。

特別なご馳走としてのすき焼きの地位を最終的に奪ったのは、「焼肉」でしょう。外食における炭火焼肉も、家庭におけるホットプレート焼肉も、今では確実にすき焼きを凌駕する人気です。すき焼きが各地で複雑に込み入ったルートを経て、長年かけて全国で標準化するに至ったのとは異なり、市販の焼き肉のタレの発売をきっかけに家庭にも入り込んだ焼肉は、普及の初期から概ね全国で標準化されていました。

今後起こる食の流行は、おそらくほぼ全てが、こういう全国同時発生的な動きになることでしょう。だからこそ現代に生きる我々は、細々と、しかし強かに生き残る地域ならではの食を大事にしていかなければならないのです。……と言いますか、それをないがしろにするのは、食という幸福な営みを最大限に享受する上で、あまりにももったいないことです。

とりあえず僕は、世間の主流に抗って、これからもみりん比1.5の割り下を作り続けるでしょう。家族のためにせっせとお世話をする合間に、隙を見て頬張る(完全に自分好みの)すき焼き、そして次の肉を鍋に投入する前に、すかさず飲み干すビールのうまさ。満足げな家族の笑顔と、してやったりの自分のドヤ顔。そういうのもまた、ごくごくささやかだけどあまりにも確かな、幸せのカタチ、ってなもんなのではないでしょうか。

「西の味、東の味。」は今回が最終回です。ご愛読ありがとうございました。本連載は、2026年初頭に単行本化の予定です。

記事が続きます

『異国の味』好評発売中!

日本ほど、外国料理をありがたがる国はない!

なぜ「現地風の店」が出店すると、これほど日本人は喜ぶのか。

博覧強記の料理人・イナダシュンスケが、中華・フレンチ・イタリアンにタイ・インド料理ほか「異国の味」の魅力に迫るエッセイ。

「よみタイ」での人気連載に、書きおろし「東京エスニック編」を加えた全10章。

詳細はこちらから!

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)