2025.5.17

和食の味付けにとって最も大切な要素——「甘み」を考える

日本料理の世界では、こうやって醤油だけでなく甘味も減らされていったこの数十年、和食全体で見ると逆の現象も起こっています。「市販のお惣菜は甘い」という意見はよく耳にします。しかし最初に釘を刺しておくと、そう感じる人はあくまで少数派です。どちらかと言うと、食にことさら強い関心があり、自分でも料理をする人が中心なのではないでしょうか。そういう人は(あらゆるマニアの世界がそうであるのと同様に)世間の多くの人が歓迎するものとは、好みが大きくズレていきがちです。僕はそういう人々を「周縁の民」と呼んでいます。僕自身も、まごうことなきその一人です。

社会は……と言うと主語が大きすぎるかもしれませんが、少なくとも食の世界は、最大多数の人々の好みに合わせて最適化されます。周縁の民にとって甘すぎる市販のお惣菜は、マジョリティが求める味であり、世の中の最適解なのです。

「〇〇の素」「〇〇のタレ」的な、市販の合わせ調味料の世界でも、この傾向は明らかです。面白いことに、「すき焼きのタレ」や「焼肉のタレ」は、その最初の製品が発売された段階では全国的なヒットとまではならず、その後甘みを増したバージョンをリリースするに至って人気が爆発したという経緯があります。麺つゆやポン酢でも、古くからあるブランドは、現代における売れ筋のブランドより甘みが少ない傾向があります。甘みだけでなく、多くの場合、甘み以上にうま味も強められています。

このように、我々が今「伝統的な和食の味」と思っているものも、100年どころか10年単位で、ドラスティックに変化し続けています。もちろんそこには、流通や保存技術の進化、そして外来文化の取り込みといった要素も大きな影響を与えてきたわけですが、とてもそれだけでは説明しきれない「味付け」という極めて日常的かつパーソナルな部分でも、大きく変化してきたということです。大きく変化したということは、地域によって、あるいは「上流・下流」のレイヤーにおいても、明らかな違いがあるということになります。そしてその違いは同時に、(あたかもエントロピー増大の法則を証明するかのように)均質化にも向かいます。

そんな複雑さの全てを語り切るのは不可能ですが、次回は、僕がこれまで実際に体験してきたことを軸に、「東西の味付けの違い」について、のんびりと語っていこうと思います。「すき焼き」の話はいったいいつになることやら……。

次回は6/7(土)公開予定です。

記事が続きます

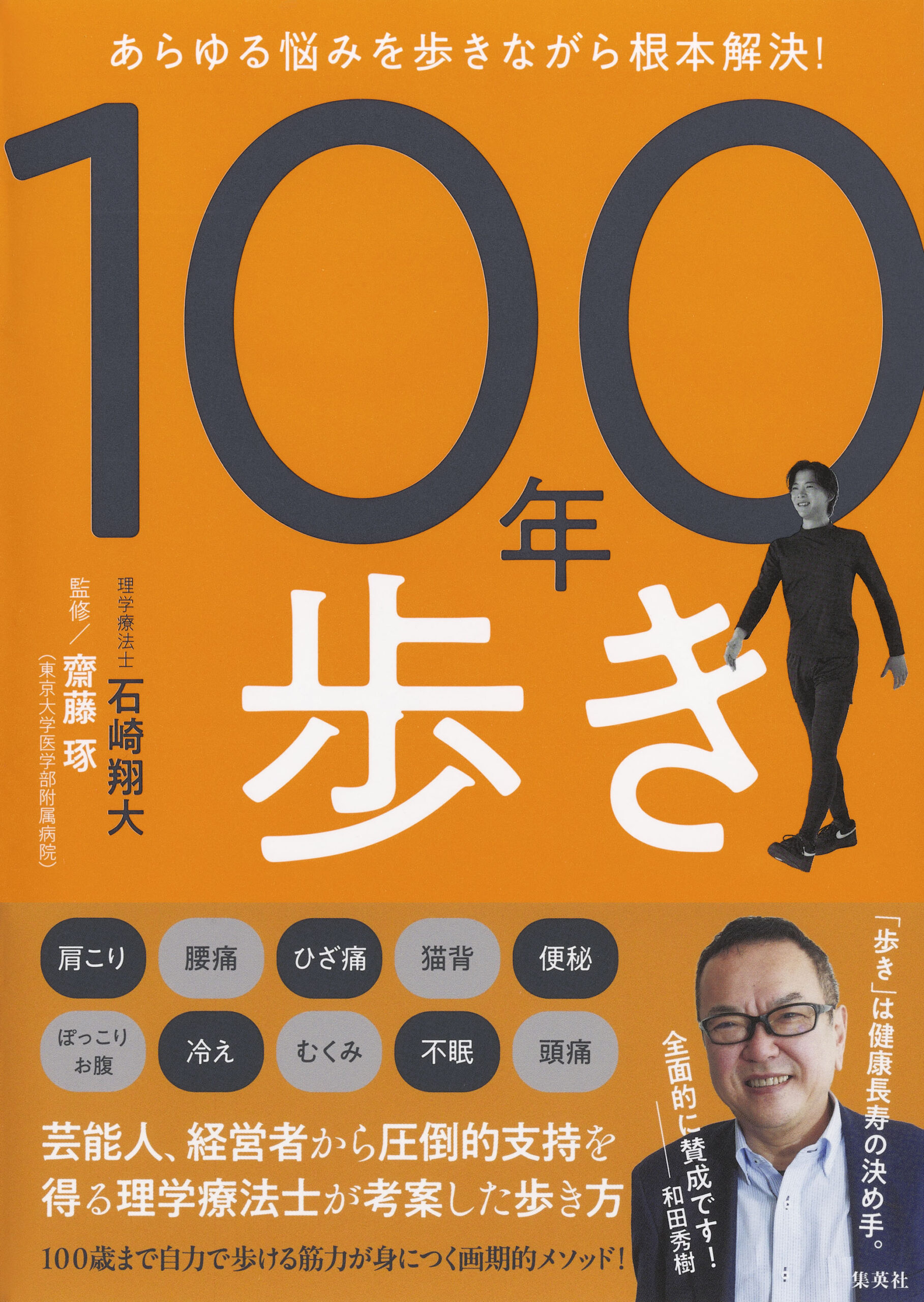

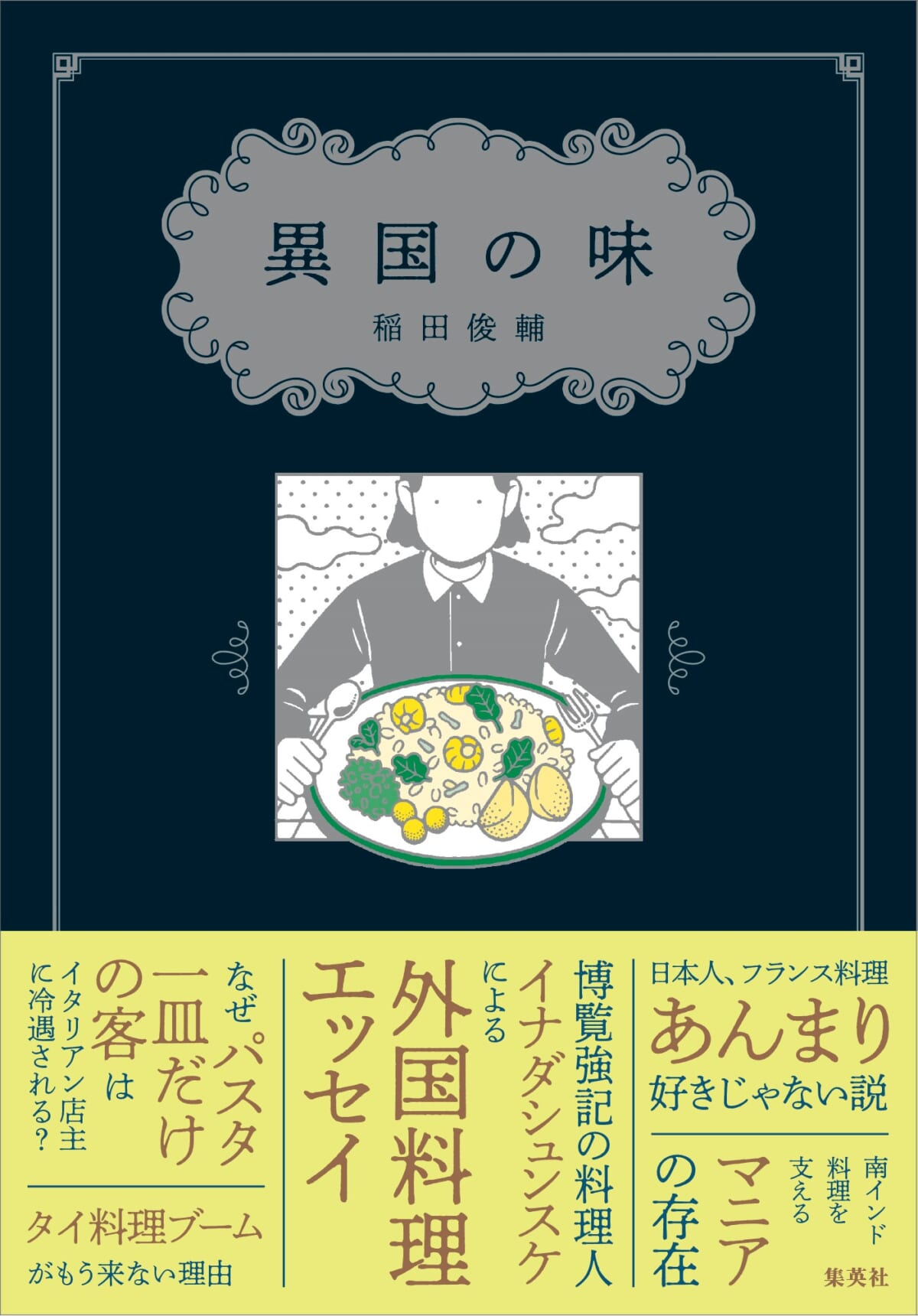

『異国の味』好評発売中!

日本ほど、外国料理をありがたがる国はない!

なぜ「現地風の店」が出店すると、これほど日本人は喜ぶのか。

博覧強記の料理人・イナダシュンスケが、中華・フレンチ・イタリアンにタイ・インド料理ほか「異国の味」の魅力に迫るエッセイ。

「よみタイ」での人気連載に、書きおろし「東京エスニック編」を加えた全10章。

詳細はこちらから!

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)