2025.3.1

「昔ながらの中華そば」がとんこつラーメンだったなら

辺境から見たラーメン⑥ 原風景としてのラーメン

日本で最初にラーメンが食べられ始めたのは、明治中期と言われています。それは東京や横浜に少しずつ増え始めた中華料理店で提供され、当時は「支那そば」「南京そば」等と呼ばれていたようです。当初は豚ガラでだしを取った塩味のスープだったのが、次第に日本人の好みに合わせてあっさりとした鶏ガラ醤油に変化していき、それを看板メニューとした日本最初のラーメン店が浅草で創業した〔来々軒〕である、というのが従来の定説でした。

近代食文化研究会著『お好み焼きの戦前史』は、この定説を疑問視しています。早い時期から塩味だけでなく醤油味のラーメンも存在したことを示す資料もあり、当時の中華料理店では中国伝来の様々な麺料理が試されていたのではないか、という推論が展開されているのです。また来々軒と同様の業態は来々軒創業以前から存在し、来々軒の本当の功績とは、新聞広告などの宣伝に力を入れたことで大繁盛しラーメンを世間に広く知らしめたことである、というのが同書の主張です。

いずれにせよこの時代、中国的な豚ガラの塩ラーメンは一旦表舞台から姿を消し、日本独特のラーメン文化が産声を上げたということになりますね。しかしながらこの幻の豚ガラ塩ラーメン、当時の味は想像するしかありませんが、実は結構おいしかった、というかかなり僕好みだったのではないかと思えてなりません。おそらく似たようなものとして、すぐに連想するのは、あまり白濁していないタイプの長浜ラーメン。一般的な博多・長浜の濃厚なラーメンとは対極にあるような、スッキリとしたラーメンです。そもそも博多ラーメンも最初は全く白濁していなかったそうですし、同種のラーメンは鹿児島にもあります。

記事が続きます

明治時代の東京では豚ガラのスープはあまり受け入れられませんでしたが、昭和に入ってからラーメン文化が根付いた九州ではそれが歓迎されたということになります。時代なのか地域性なのか、おそらく両方なのでしょう。今では東京でもとんこつラーメンはすっかり市民権を得ており、何なら博多ラーメンに関しては、臭みの強いタイプの方が高く評価されがちな印象すらあります。

しかしその前段として、かつては「東京とんこつ」「ライトとんこつ」と言われるような、臭みをなるべく出さずにしっかりと白濁させ、麺も従来の一般的な麺に近いものが流行した時代もあったようです。今なおひっそりと営業しているそのタイプの店を探して訪ねたことがありました。それは(あくまで個人的にはですが)、この系譜がほぼ絶えたのも宜なるかな、という印象でした。

歴史の「if」を想像するのは楽しいものですが、もし明治時代の東京で豚ガラの塩ラーメンがそのまま受け入れられていたとしたらその後のラーメン文化は如何なるものになっていただろうと考えると、ちょっとワクワクします。

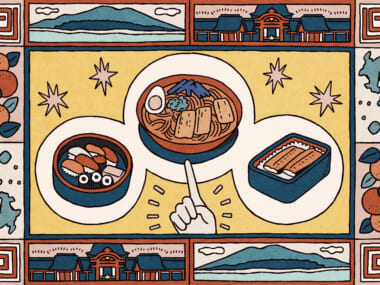

もちろん実際はそうならず、今「懐かしの中華そば」と呼ばれるような、鶏ガラ醤油ラーメンのスタイルがいったん確立したわけです。それは中華料理から始まった中国の文化と、東京ならではの蕎麦文化の融合でもありました。蕎麦屋で「種もの」と呼ばれる、各種の具材を上乗せしたかけそばの発想は、ラーメンにそのまま引き継がれました。特に「おかめ蕎麦」と言われる、ナルト、かまぼこ、椎茸、ほうれん草、タケノコ、海苔などが賑やかに並べられた蕎麦は、明らかに具材が部分的に共通しています。

記事が続きます

そんなナルトやメンマがのった古き良き「中華そば」は、ラーメンの正史においてはラーメンの原風景とされています。それに対しては「懐かしい」という印象を述べるのもお約束で、まさにこれはラーメンルールのひとつ。

しかし本当は、誰もがそこに懐かしさを感じているはずもありません。例えば僕がこのタイプのラーメンを初めて実際に食べたのは40歳を過ぎてからでした。小学生の頃になぜか強烈に憧れてから、30年以上経過していたということになります。東京で生まれ育っていたとしても、若い世代にとっては知っているけど食べたことのない食べ物だったりもするでしょう。

かつては「とんこつ遺伝子が反応するラーメン」しかおいしいと思えなかった僕ですが、今ではもっとずっと広い幅でラーメンを楽しんでいます。あっさり系で言えば、貝だしのラーメンが特に好きです。しかし、この「懐かしの中華そば」のおいしさは、正直いまだによく理解できていません。「結局こういうのがいいんだよねえ」と嬉しそうに語る人は、本当に嬉しいんだろうなとは思うのですが、僕はそこに曖昧に相槌を打つしかないのです。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)