2025.2.15

「あんないい加減な代物が……」現代ラーメン批評を取り巻く〝偏狭さ〟

前回も少し触れた竹岡式ラーメンに関して、あるラーメンファンからこんな訴えを聞いたことがあります。

「ラーメンの世界はこれまで、その地位を向上させ、おいしさの更なる高みに至るため、多くの人々が情熱を傾けてきました。その努力がようやく結実し、日本を代表する美食のひとつにまでなった今、乾麺とチャーシューの煮汁をお湯で割っただけのスープという、竹岡式ラーメンのようないい加減な代物が、別に安くもないのに一定以上の評価を得ているのが、どうしても許せません」

真面目な方ですね。言わんとするところは僕にもわかります。しかし現実問題、おいしいのです。少なくともおいしいと思っている人は地元に限らずたくさんいます。職人としての修業を経ない高齢の女性でも無理なく作れるオペレーションも確立されています。高いか安いかは誰が決めることでもありませんが、その価格により店が長年維持されていることは確かです。

つまり今の形で間違いなく多くの人々を幸せにしている。ただ、現代におけるラーメンの暗黙のルールも、それを語るための言葉も、竹岡式ラーメンの価値をカバーしきれていないだけなのです。

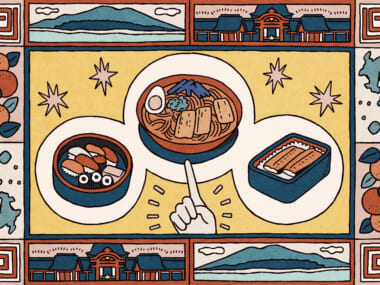

竹岡も鹿児島も、いわばラーメンの辺境です。しかしそこには確かな文化があります。東京を中心に発展したラーメン文化は、なんというかもう、もはやとんでもないレベルに達しており、それに比べれば辺境の文化は至ってささやかなものなのかもしれません。

しかしその辺境を基点に眺めると、その高度な文化もまた少し違って見えてくるというのが、ここまでの一連の話でした。皆さんが住む土地にもきっと辺境の文化があり、それは今や東京発信の文化と共存していることでしょう。僕が知っているのは、そのごく一部でしかありません。いろんな人がいろんな視座から語るラーメン史の「アポクリファ(外典)」を聞いてみたいものです。東京を中心に語られる「カノン(正典)」は優れたものではありますが、そこからこぼれ落ちる物語にもまた、ラーメンという摩訶不思議な食べ物の魅力が詰まっているのではないかと思うのです。

次回は3/1(土)公開予定です。

記事が続きます

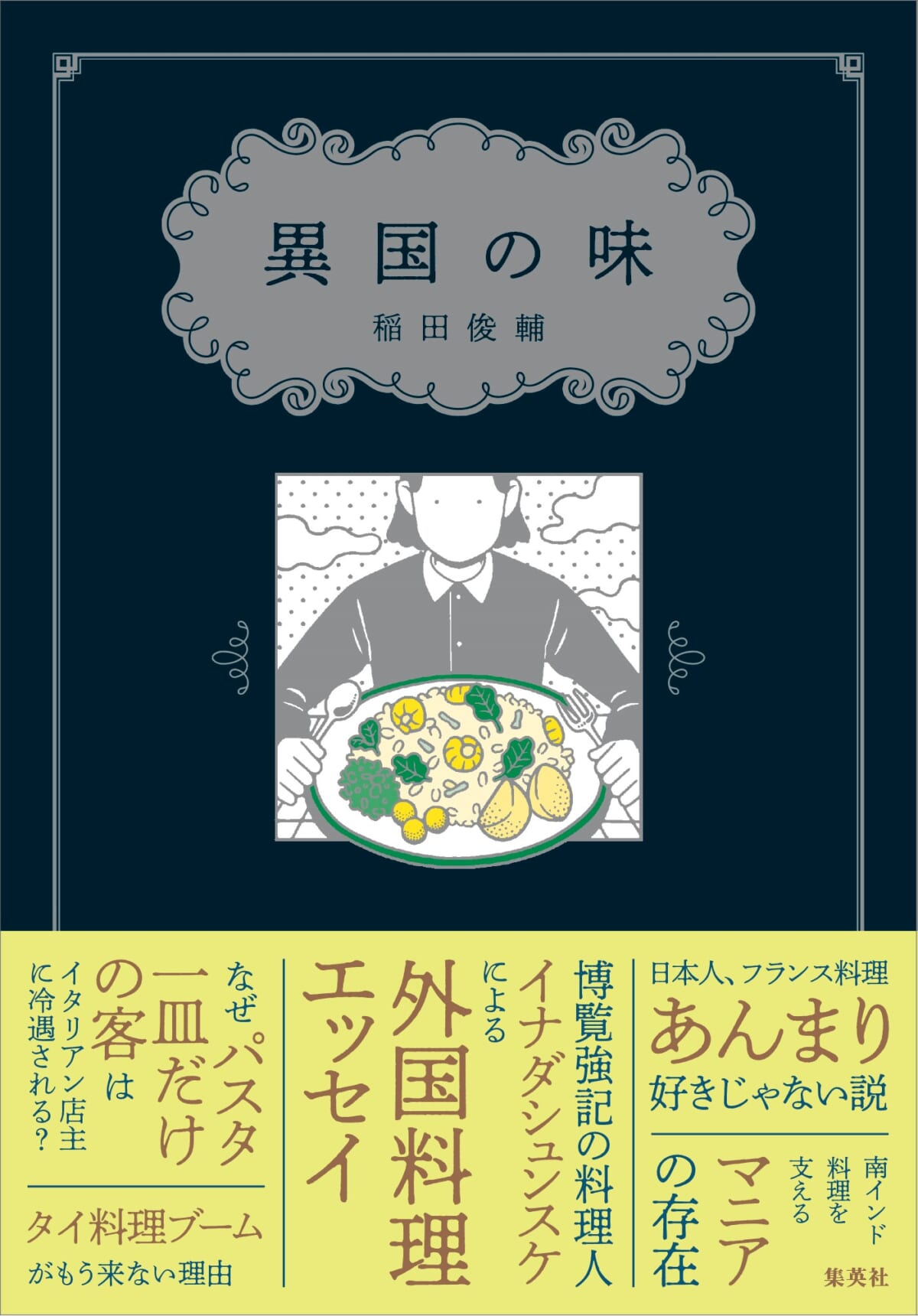

『異国の味』好評発売中!

日本ほど、外国料理をありがたがる国はない!

なぜ「現地風の店」が出店すると、これほど日本人は喜ぶのか。

博覧強記の料理人・イナダシュンスケが、中華・フレンチ・イタリアンにタイ・インド料理ほか「異国の味」の魅力に迫るエッセイ。

「よみタイ」での人気連載に、書きおろし「東京エスニック編」を加えた全10章。

詳細はこちらから!

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)