2025.2.15

「あんないい加減な代物が……」現代ラーメン批評を取り巻く〝偏狭さ〟

当記事は公開終了しました。

2025.2.15

当記事は公開終了しました。

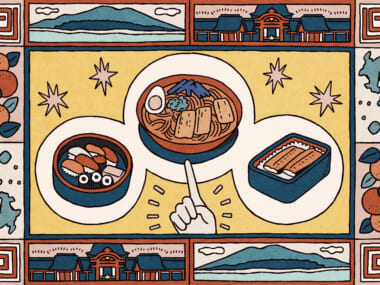

西の味、東の味。

西の味、東の味。

西の味、東の味。

西の味、東の味。

異国の味

2026/2/26

NEW

2026/1/26

NEW

2025/11/26

2025/10/24

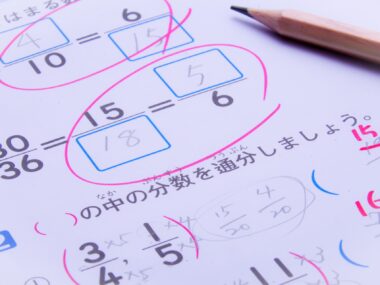

植木和実「ゆっくり学ぶ子のための、小学校6年間の勉強を1年で習得する方法 」

目指すは山頂よりも、おもしろい寄り道 山岳ライター高橋庄太郎の山の名&珍プレイス

目指すは山頂よりも、おもしろい寄り道 山岳ライター高橋庄太郎の山の名&珍プレイス

人気占術家・水晶玉子のエンパワメント予言&開運旅案内