2025.4.26

動物パートナーを喪って「親が死ぬよりも哀しかった」【猫沢エミ×小林孝延・往復書簡9】

当記事は公開終了しました。

2025.4.26

当記事は公開終了しました。

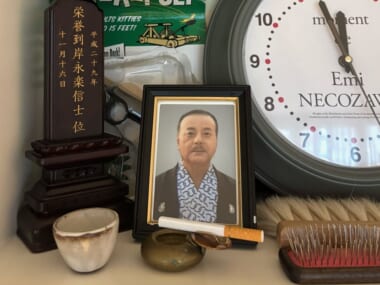

真夜中のパリから、夜明けの東京へ

真夜中のパリから、夜明けの東京へ

真夜中のパリから、夜明けの東京へ

真夜中のパリから、夜明けの東京へ

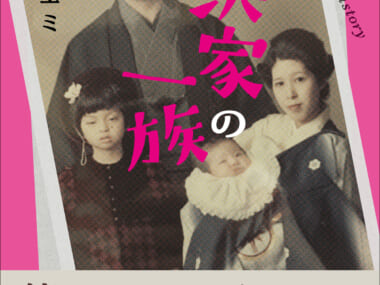

猫沢家の一族

2026/2/26

NEW

2026/1/26

NEW

2025/11/26

2025/10/24

ヘルシンキ労働者学校——なぜわたしたちは「ボーダー」を越えたのか

実録・メンズノンノモデル 創刊40年の歴史を彩る男たち

実録・メンズノンノモデル 創刊40年の歴史を彩る男たち