2022.10.23

母親がいない寂しさも、極貧な家庭に生を受けた境遇も、お湯に溶けて消えてしまえばいい

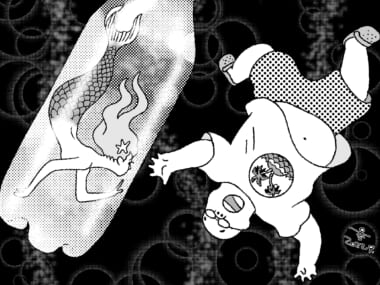

お風呂に入ることだけを生きる糧としていた五歳のとき。石鹸で足を滑らせ、風呂場で派手に転んだ私は、後頭部から大量の出血に見舞われてしまう。ドクドクと流れ出る血が風呂場の床を真紅に染めていく。凄惨な光景を目の当たりにしながらも「これでようやく楽になれるのかな」という安堵と「血ってこんなに綺麗なんだな」という驚きを同時に感じていた。

祖母の迅速な処置により、事なきを得たのだが、この件をきっかけに私は「血」の美しさに魅了されてしまう。家族の目を盗んでは、風呂場の中で鼻をかきむしり、自分の体から流れ出る紅い血に見とれ、〝紅〟の純粋さに憧れ、その〝紅〟にだけ、己が生きている実感を覚えるようになっていく。

やがては、親戚からお中元でもらった入浴剤にも並々ならぬ興味を示し始める。シュワシュワと泡を出しながら溶けていく入浴剤の様子を眺めつつ、「人間も最後はこうやって小さくなって死んでいくんだろうな」と生意気なことを考えていた。これを食べたら、自分の体に化学変化が起きてスーパーマンになれないだろうか。もしくは楽に死ねたらいいのになと、入浴剤をかじることもよくやった。

思春期の頃には、紅い「血」だけではなく、白い「精」を解き放つこともあったが、結局高校生になるまで、ゆるやかな自傷行為を繰り返し、湯船に百までつかりながら、日々「死」について思考を巡らせていた。私にとって〝風呂場〟とはそういう場所だったのだ。

四十代を迎え、百キロ超えの立派な肥満体になってからは、寒暖差による心筋梗塞や長風呂による脱水状態など、よりリアルな「死」を間近に感じながらの入浴となっている。

事実、入浴中に眩暈や貧血を起こしたことは数知れず、危うく溺死しそうになったことすらある。

いつ死ぬのかなんてわからないが、おそらく私は風呂場で孤独に死ぬ。そんな近未来を予感してからというもの、私は銭湯に足繁く通うようになる。

銭湯の雑多な雰囲気が好きで、元々週二の頻度で通っていたのが週五に増加。入浴中に何かあっても、店の人か他のお客さんが助けてくれるだろうし、そのまま天に召されてしまっても、湯船につかる人たちの幸せそうな顔を見ながらあの世に行けるのなら本望だ。

何ともはた迷惑な考え方で申し訳ないが、私は常に死と隣り合わせの状態で銭湯に通っている。まことゆるやかな自殺願望ほど厄介なものはない。

連れ立って銭湯に行く友人に「お前、極楽極楽って感じで風呂に入ってるよな」と呆れたように言われるのだが、そりゃそうだ。死に場所をここと決めた人間の心模様はいつだって穏やかなものである。

生まれるときは羊水の中で。死ぬときは湯船の中で。

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)