2025.10.10

目の見えない人、見えにくい人、見える人がともに美術作品を楽しむ場をつくる@江戸東京たてもの園【前編】

記事が続きます

鑑賞して感じたことを共有し、音声作品を創り、上演する

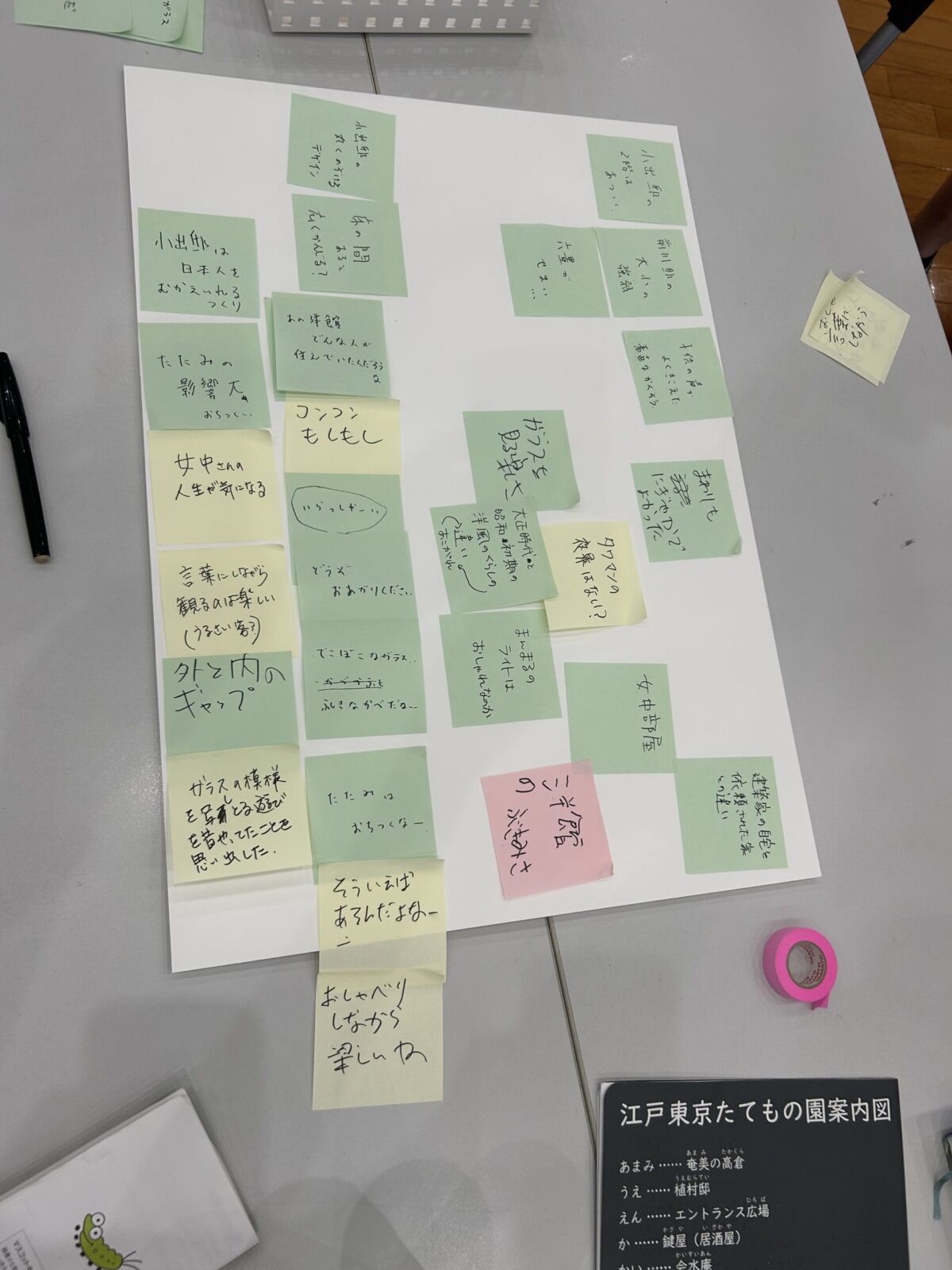

ひとしきり見学した後、3チームともホールに戻り、音声作品の「創作」に入った。まず散策で心に留まった言葉や感覚などをどんどん付箋に書き出していく。そこから一番残したい言葉を一人一枚選び、並べてみる。Cチームでは、「小出邸は日本人を迎え入れるつくり」「畳の影響大。落ち着く」「女中さんの人生が気になる」「言葉にしながら観るのは楽しい」「外と内のギャップ」「ガラスの模様を写しとる遊びを昔やったことを思い出した」という6枚が残った。

「外と内のギャップ」は、和洋折衷の前川邸と小出邸に共通した言葉だったが、よりギャップの大きかった「小出邸」にテーマを絞ることにした。そこから想像を膨らませながらストーリーをつくろうとするが、音声ガイドのイメージから抜け出ることが難しい。「建物を案内するような言葉を入れた方がいいのかな」という迷いに対し、「感じたことをポンポン出していって、実際に建物を見てもらうのは後にしていいんじゃないか」という提案があり、少し前に進んだ。

その中で「ガラスの模様を写しとる遊びを昔やったことを思い出した」という言葉はみんなの心を弾ませ、「星形とか紅葉とか、昔はきれいなすりガラスがあった」と盛り上がった。「ガラスの凸凹を写しとるなんて、自分にはない発想だから新鮮」と感心する人も。このガラスが1階の洋室にあったことから、「外からスタートし、玄関から家に入り、1階の洋室を見て、階段を上がって2階の和室へ」というストーリーの順番が決まった。ある人が迷い込むように小出邸を巡るという設定になりつつある。

再び小出邸に戻り、付箋をヒントに決めたセリフや設定を確認しながら順路通り回ってみると「複数人で部屋を回りながら音声作品を聞くのは時間がかかり過ぎる」と気づく。スタッフの一人の提案で「音はその場、その場でリアルな音を録音して作品にまとめ、鑑賞時は外から中を想像しながら聴いてもらう」ことに決まった。iPhoneで録音するため一発録りになる。セリフを割り振り、それぞれの声で発する本番では、即興的な言葉も飛び出した。

「上演」では、できた音声をどこで聴くか決めておかなくてはならない。玄関側と庭側の塀の外に立ってみて、庭の外から建物の外観全体を眺めながら音声作品を鑑賞してもらうことに決めた。同行したCチーム以外のA、Bチームもそれぞれの建築を舞台に、試行錯誤しながら音声作品を創作していく。

いよいよ「上演」の時間だ。音声作品を作った人と作っていない人が一緒に聞いて感想を話し合えるよう、A〜Cの創作チームのメンバーをシャッフルして新たに3チームに分かれた。筆者は、大石さん率いる1チームに同行した。まず、綱島家の前でAチームの音声作品「はたらく生活」を聴く。大きな茅葺き屋根の古民家。家の周りに敷かれた石が、土間では農具や民具が喋り出す、というストーリーがユーモラスだ。大黒柱を境に小上がりの畳の広間が見える。外と土間では、温度や光が変わり、境界が意識された。

次に下町中通りへ。空き地の一角に3つの土管。土管に入ってBチーム「下町中通り物語」を聞く。エコーが効いた声から「銭湯」だとわかり、続いて荒物屋や花屋などでの会話や音が聴こえてくる。土管がタイムマシンのようになり、タイムスリップしていく気分だった。「モニターがたくさんある部屋でスイッチングしているみたいだった」という感想もあった。

最後にCチームの「あの洋館」を鑑賞するために「小出邸」へ。それぞれの部屋に入った時の率直な感想をセリフにした音声作品を、鑑賞する側は建物に入らず、庭の角に並んで聴く。

この設定は「想像が広がる」と好評だった。視覚に障害のある参加者から「見えない人も見える人も同じ立場で、同じ世界で鑑賞していることが感じられて嬉しかった」という声もあった。

最後の振り返りの時間では、「どのチームの作品もまったく違っていて面白かった」と讃え合った。弱視の参加者が「そもそも演劇を見たことがなく、今日つくろうとしているものが何なのかわからずに参加していたが、最後にどういうことかわかった」と笑顔を見せていた。

あの時、あの場所で起きていることを言葉にして物語をつくる

林さんは「例えば、たてものの鑑賞って、あらかじめ価値が決まっていてそれを遠くから仰ぎ見るようなことになってしまいがちですが、それでは自分で見たり歩いたりしている感じがしないんですよね。何が重要文化財であるかとか、何が芸術であるかという結論に連れていくんじゃなくて、みんなで小さな道や階段をつくりながら自分が進みたい道を一歩ずつ進んでたてものに近づくみたいなイメージを目指してこのワークショップの準備をしてきました」と語る。

それで、歴史的な事実だけではなく、音やにおい、光など、あの時、あの場所で起きていることを言葉にして集めていったのだ。

「たてものや文化に触れるときにこんな一歩の踏み出し方があるんだと体験してもらえたのではないかと思います。いろいろな楽しみ方がありそうだから、視覚障害者の仲間を連れてまた来たい、と言ってくれた方もいました。音声ガイドじゃないたてものへの近づき方が知ってもらえたようで嬉しかったです」。

実は筆者は、6年前に美術館での「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」を取材している。今回も鑑賞の中で、目の前のものを観察して伝え合ううちに、目が見えるか、見えないかは気にならなくなっていた。

それぞれの参加者が「私はこう思う」とバラバラな感想を口にするのは作品体験を多様にする。目が見えていても、見ているようで見ていないことがたくさんある。一人で向き合う時間も大切だが、二人以上で確かめ合わないとそのことにすら気づけない。

「きくたびプロジェクト」の『風景と空想から「聴く演劇」をつくるワークショップ』を取材するのは初めてだったが、「創作」が加わることで、さらにその人その人の「個」が見えてくるように思った。たとえ苦戦しても、大人たちが合理性や効率性からちょっと離れて、虚実入り交じる空想物語を夢中になってつくる時間は豊かだった。

後編に続く

次回連載14回は10月24日公開予定です

記事が続きます

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)