2025.4.11

現代の孤独・孤立問題にアートは何ができるか? 投げかけられた問い@アートプロジェクト「ある日」

記事が続きます

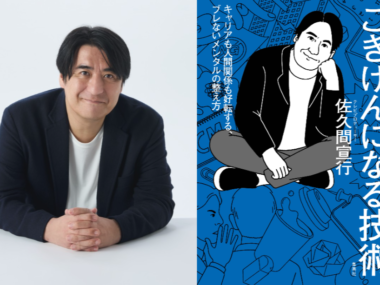

金川晋吾さん ーー「人」との関わりが昨日とは変わる写真と日記

金川晋吾さんは、自身の親族や同居人など身近な人やその生活を撮影し、日記やテキストも綴ることで、自己と他者の関係性を探ってきた。今回は、20年以上行方知らずだった叔母と病院で再会し、その姿を10年にわたり撮影した写真と日記で構成した《長い間》を展示。目の前の人を肯定するような眼差しが感じられる。

3回にわたるワークショップでは、参加者による撮影が行われた。”金川さんを撮る”以外は何をどう行うかはあまり決めず、様子を見ながら進めていく。

1回目は参加者全員の自己紹介から始まり、日が落ちる前に、武藤さん(市役所職員の前職は結婚式場のカメラマン)が持参した中判一眼レフカメラで参加者が試し撮りをした。

2回目は金川さんが職員(支援者)の一人をモデルに撮影する様子を見てから、外に出てみんなで金川さんを撮影。3回目は、それぞれに場所を決めて1対1で金川さんを撮影した。

田中さんは振り返って「それぞれに度合いは違いますが、誰も撮られたくないし撮りたいわけでもない人たちが集まっているので、手探りの時間が続きました。それでも2回目に金川さんを撮影したときは、人によって本当に写真が違っていて面白かったです。3回目は支援者が相談者に撮られる場面もあり、写真を撮る側と撮られる側の両方を体験した人もいました」。

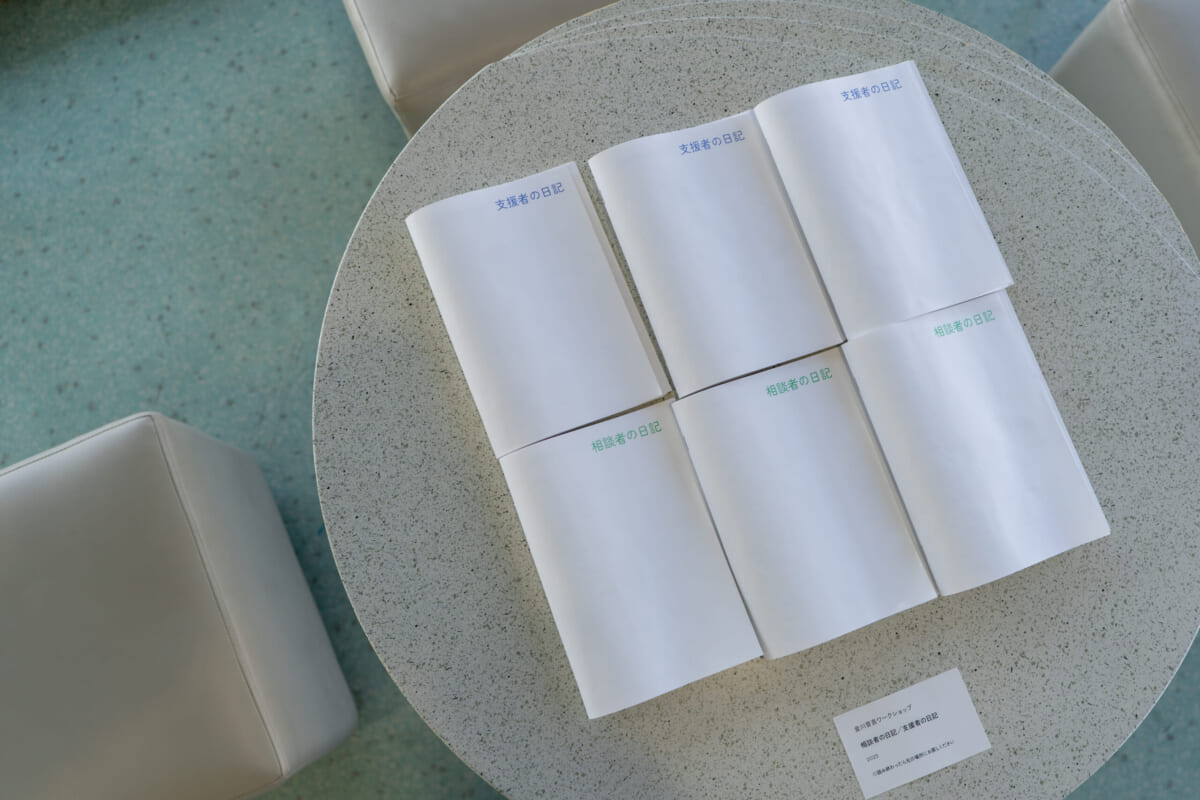

展示された写真と日記から、そこに写っていない“撮る”人の存在や、「個」と「個」として向かい合うまでの金川さんとのやりとりが感じられる。テーブルには、支援者と相談者、それぞれが書いた日記が置かれていた。

田中さんは「同じ1日を書いてもそれぞれに違う。日記には、一般化されない極私的な言葉の強さもある」と感じたという。個人的な言葉が見知らぬ誰かに響くこともある。

飯川雄大さん ーーすぐには結果が見えずとも、誰かが見つけてくれる

神戸在住の飯川雄大さんは、鑑賞者が作品に関わることで、別の場所にある物や空間が変化し、見つけた人だけが特別な意味を見出すような《0人もしくは1人以上の観客に向けて》というインスタレーションをさまざまな場所で行っている。

今回は、座間市役所2階の地域福祉課の相談窓口に大掛かりなインスタレーションを設置した。

窓口横に設置されたハンドルを回すと、滑車に巻きつけられ、窓の外にまで伸びたロープが動く様子が見える。7階に上がると、窓外にロープで吊るされた赤いバッグがハンドルに連動して動いていることに気づく、というものだ。

ハンドルを回す人には、バッグが動く様子は見えないし、その逆も然り。一度に全貌が見えないことから、今、自分がやっていることもすぐには結果が見えないものだと妙に納得がいく。田中さんは「地域福祉課の窓口は相談に来る人にとっての最初の一歩でもあるので、大げさな仕掛けのバカバカしさにクスッと笑ってもらい、視野を広げる手助けになれば」と考えた。

また、座間市役所庁舎のあちらこちらに、バッグの形をした作品《デコレータークラブ–ベリーヘビーバッグ》も設置した。

ハンドルを回せばぎこちない音が鳴るし、中身が不明なバッグは、むしろどうやって運んだのかとツッコミたくなる重さで、不審物や落とし物ではないかと親切な人々に“通報”されることもある。それゆえに「飯川さんの作品があって、市役所職員や地域の人々が関わらざるを得ないものになった」という好意的な感想もあった。憮然とする人、通り過ぎる人、思わず笑ってしまう人、関わる人の反応によって作品の見え方も変わってくる。

また、飯川さんは、海老名駅すぐの海老名中央公園と商業施設「ビナウォーク」でも《0人もしくは1人以上の観客に向けて》のワークショップ展示を行った(会期は2月21日〜28日)。

「バレそうでバレない、でも気がついたら目が離せなくなるようなイタズラ」をテーマに、飯川さんと参加者が場所やつくり方から自由に発想し、材料を近くの100円ショップで調達して作品を制作。工事現場に置かれる三角コーンをミニサイズで再現した作品や、階段の隅っこに小さな部屋をつくった作品などが、プロジェクトを知らない人も多く往来する場所で、風景の中に紛れ込ませるように展示されている。

筆者もマップを頼りに、ベンチや植え込みの間など思わぬ場所で作品を見つける時間を楽しんだ。

作品を制作するにあたって「材料を用意しておいた方がいいのでは」などの意見もあったが、飯川さんは「施設のレクリエーションや工作教室のようにはしたくない」と話した。施設のレクリエーションでは完成形が見えているものをつくるが、アーティストのワークショップでは、最初から完成形を決めずに、本人から出てくるものを大事につくるという違いがある。

街中で行う野外展示では作品を長期間維持できるか心配もあり、ワークショップはプロジェクトの開幕直前の2日間で実施された。初日は場所を見て回る時間も必要だったため、制作時間は1時間半しかなかったが、家でつくってきた参加者もいた。

「1日目の表情からはわからなかったのですが、思わぬ隠し場所を見つけて完成度の高いものをつくった人が多く、それぞれのタイミングで心のなかでスイッチが入っていたのだなあと思いました」。

「ある日」のプロジェクト全体を通して田中さんが最も大切にしたのは、目の前に実存する一人ひとりだ。全ワークショップを通して、参加者にどんな課題があって社会にうまく参加できていないか、といった個人的な背景は聞かなかった。

「目の前にいるその人と接していけば、自ずと必要なことが見えてくるだろうと。見えていないものを知りたいという欲求を手放しました」。アートで何かが変わるというのはおこがましいとも言う。「反応には時間がかかることだし、アートで前向きになってくれたらというより、その人がひっそり何かを見つけてくれたらいいことかなと思っています」。

筆者自身も、ままならない現実を前に、アートを特効薬だ、万能薬だとは簡単には言いがたい。それでも、ワークショップでつくった作品や出来事の記憶は、ふと「ある日」を思い出す拠り所になるだろう。何かあったときには、あの日、確かに作品があった市役所の相談窓口や展望回廊、公園などに立ち寄ってみると、また違う景色が見えてくるかもしれない。

次回連載第4回(4月25日公開予定)へ続く。

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)