2025.3.14

見えること、見えないこと。感覚の違いを見つめる‟リサーチ”から始まったプロジェクト【前編】/<感覚の点P>展@東京都渋谷公園通りギャラリー

記事が続きます

〈感覚の点P〉展の展示作品たち

今回の〈感覚の点P〉展のタイトルにある「点P」とは、数学の一次関数で、四角形の辺上を点Pが動いていき、面積や時間を求めるといった問題に登場する「任意の点P」のこと。それぞれの人独自の感覚を「感覚の点P」として、それらが行き交う多様な世界のあり方にふれる。

展覧会はA、B、Cの3室からなり、AからBに進む通路にも作品がある。

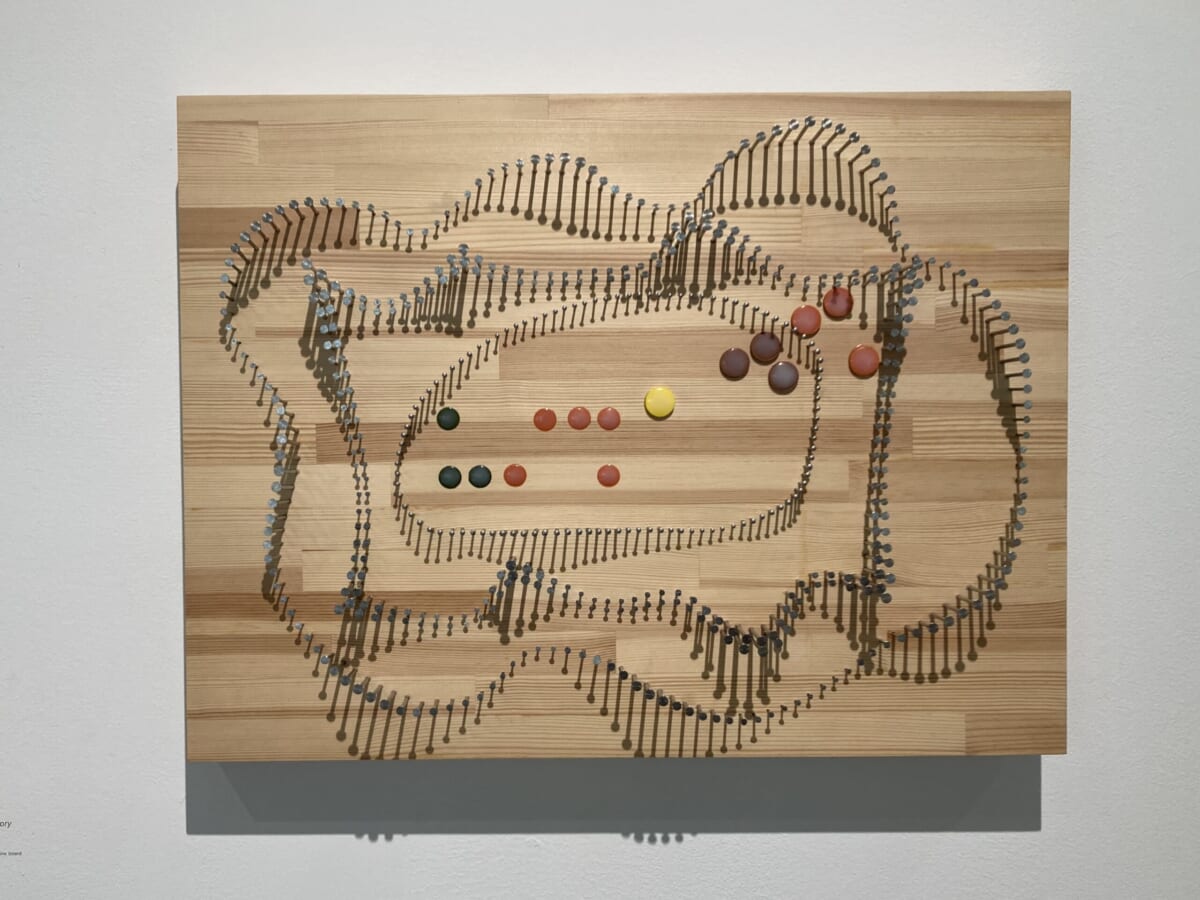

まず展示室AとCの壁面には、光島さんのレリーフ状のシリーズ《さやかに色点字 ー 中原中也の詩集より》が37点展示。光島さんは、10歳の頃に目が見えなくなり、盲学校で学んだ後、大谷大学哲学科に入学した。見える人の世界に入ったときに「見えるってどういうことなんだろう」と思い、「見える人に作品を見せてどんな反応が返ってくるかを知りたくて、アート作品を制作するようになった」という。

今回の《さやかに色点字 ー 中原中也の詩集より》シリーズでは、光島さんが高校時代に好きだった中原中也の詩の1行を選び、木片に釘などを打ち込んで形をつくり、イメージを広げている。例えば、「あおい そらわ うごかない」という作品では、「夏の日の歌」という詩から選んだその1行を思い浮かべ、まだ視力があった子どもの頃に覚えていた気がする、空の青さをイメージした。おはじきのように見える黄色、茶色、青色の丸は色点字で、「あ」「お」「い」と表記されている。光島さんにとっては「あ」は電球の黄色、「お」はチョコレートみたいな濃い茶色。「い」はちょっとくすんだ青色というイメージがあるという。

「見えなくなっていく頃に、文字を思い浮かべると色がイメージとして付随してくるようになりました。それをぼくは共感覚だと思って表現しています」。

当時見えていたと思う空の青をカッティングシートで表現し、なだらかに複数の釘を打ち込み、空をイメージしている。並んだ釘を、指で弾いて音を鳴らすこともできる。

作品制作や展示では、アトリエみつしまのスタッフが伴走している。光島さんの指示に沿ってつくりあげた展示空間は、あたかも星座のような広がりを感じさせる。

展示室を出ると、廊下の壁に掛かったモニターで、今村さんの映像作品《詩に触れる》が上映されている。光島さんが所有する2台の点字ディスプレイ(点字端末)のうち、使用していない1台を借りて制作した映像作品だ。ちなみに、点字ディスプレイは点字を凹凸の切り替えで表示し、メモ帳にも使え、本や書類のデータを入力して読むこともできる。自動音声による読み上げ機能などが発達し減少傾向にあるが、光島さんが「詩は点字で読みたい」と話したことから着想した。

点字がぽこっと浮き上がるタイミングで、電子音がピッと鳴る。今村さんは「点字ディスプレイに、僕が詩の世界を意識するきっかけになった国語の教科書に載っていた一編の詩を入力しました。何の詩かは内緒なので想像してください(笑)。点字を知らない人には読めないし、点字が読めるけれど目が見えない人には、同じく内容がわからない。ある種不親切な映像ともいえますが、想像するしかない、という余韻が実は素敵じゃないかなという思いもあります」。目が見えない人も、8秒に1回、その音を聞きながらどういう詩が表示されているのかを想像することになる。一方、点字の動きが見えるけれど読めない人も想像するだろう。点字が読める晴眼者だけが読解できそうだ。

続いて展示室Bに入ると、今村さんのインスタレーション《プリペアド・トイピアノ》が展示されている。プリペアド・ピアノとは、グランドピアノの弦にゴムやネジなどを挟み込み、そのノイズも生かして打楽器のような音色を出すピアノのことをいう。おもちゃのピアノを用いた今村さんの《プリペアド・トイピアノ》は、32の鍵盤のそれぞれと連動させた仕掛けによって、鑑賞者が鍵盤を叩くと、周辺や離れた場所に設置されたバケツやコップの中で音が鳴ったり、ライトが点滅したりする。

また、ある鍵盤を弾くと、展示室Aにある柱時計が鳴ったり、電球が光ったりもした。展示室Bで鍵盤を叩く人には、展示室Aで時計が鳴る姿を見聞きできない。あるいは、展示室Aにいた人が偶然、時計が鳴るのを見ても、展示室Bで誰かが鍵盤を叩いたことは後から知る、あるいは気づかないままかもしれない。

考えてみれば、遠くで起きていることに同時に気づくことはできないし、ここで起きていることが遠くの何かに影響を及ぼしているかもしれない。そうしたことは日常ではありふれた奇跡であり、ときに災難にもなる。今、自分からは見えないものを想像してみるという示唆に富んだ作品だ。

光島さんは「自分でもピアノを弾いてみると、隣の部屋からバケツの音が聞こえてきたりする。このことで広がりをもって空間を感じることができます。どこか遠くの部屋の隅で何か音がすると、自分の身体が開かれているような感覚になる」と語った。

一方、展示室Bの壁面を見ると、光島さんの《さやかに色点字》が続き、さらに「いつまでも中原中也に頼ってはいられない」と、自分の言葉から表現した5点の新作が展示されている。

《思い出せない遠くの色》は、木片の中央に亀裂が入り、左側に橙色や青、右側にピンクと黄色、底面にシルバーのカッティングシートが側面にまで貼られ、亀裂を挟んで釘が長短3列並んでいる。最後に見えなくなっていくときの、自分では見えていたように思っている気持ちを思い出しながら表現した作品だと聞き、亀裂を指でたどってみた。

筆者には、途切れてゆく寂しさと、木の内部に潜むエネルギーが同居する作品のように思えた。

その隣の《美術館で言葉の毒を取り換える》という作品は、木片の側面に画鋲やマップピンがびっしりと張り付いている。美術館は、「毒」も美しい作品に形を変えて包括する場所でもある。

また、《色と触覚に翻弄されて》という作品は、「触覚的なものに面白さを感じつつも、赤や青などの原色は最後まで見えていたので、その色の記憶は失いたくない」という思いで表現したという。

《速く歩いて記憶に残す》では、視覚に依らずに自身の等身大より大きいものの全体像をどうやってつかむかが表現されている。彫刻や建物など、その周囲を触りながらぐるぐる歩いて、覚えた感触を忘れないようにできるだけ早く回りながら把握していくという。この作品は、次の展示室Cの映像作品《手でみる野外彫刻》シリーズの伏線にも思える。

全体を通してみると、二人の共通点は、部分を積み重ねて全体が露わになる、大きな時空間をつくり出していることにあるようだ。後編では、光島さんと今村さんの言葉を交えながら、さらに掘り下げてみたい。

今村遼佑×光島貴之 感覚をめぐるリサーチ・プロジェクト〈感覚の点P〉展

会場:東京都渋谷公園通りギャラリー

(東京都渋谷区神南1-19-8 渋谷区立勤労福祉会館1F)

会期:2025年2月15日(土) ~ 5月11日(日)

開館時間:11時~19時

休館日:月曜日 (2月24日、5月5日は開館)、2月25日、5月7日

入場料:無料

公式ホームページはこちらから

次回連載第2回は3月28日(金)公開予定です。

記事が続きます

関連記事

-

- 連載

- 3/11

海をわたる言葉~翻訳家ふたりの往復書簡

私は一体、なんのために介護なんてしているのだろう 第7便 先の見えない老親の介護

-

- 連載

- 2/28

推し博物館 ひとり旅

沖縄県那覇市の「沖縄県立博物館・美術館」~当時の自宅から徒歩10分。自分のルーツを辿る旅

-

- 連載

- 2/13

イラストレーター、准教授になる

ゼミ生たちの奮闘と成果は? 東北芸術工科大学の「卒業制作展」大盛況で終了!【イラストレーター、准教授になる 第16回】

-

- 連載

- 3/11

海をわたる言葉~翻訳家ふたりの往復書簡

私は一体、なんのために介護なんてしているのだろう 第7便 先の見えない老親の介護

-

- 連載

- 2/22

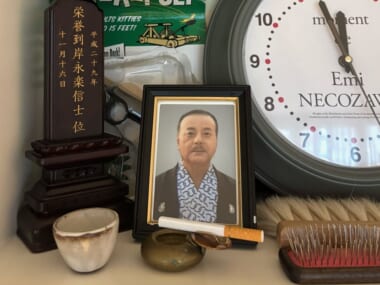

真夜中のパリから、夜明けの東京へ

肉体という形を変えた愛するものたちの、個としての意識を探して【猫沢エミ×小林孝延・往復書簡7】

-

- 連載

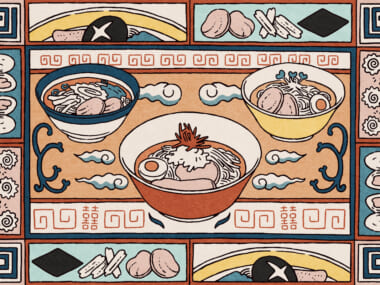

- 3/1

西の味、東の味。

「昔ながらの中華そば」がとんこつラーメンだったなら

新刊紹介

-

独りで死ぬのはイヤだ 年収200万円、48歳独身漫画家の婚活記

2026/2/26

NEW

-

東西の味

2026/1/26

NEW

-

真夜中のパリから夜明けの東京へ

2025/11/26

-

歩いて旅する、ひとり京都

2025/10/24

よみタイ新着記事

-

- 連載

- 2/19

平成しくじり男

マッチングアプリで稼ぐ女子大生から学んだ資産形成のリアル【平成しくじり男 第7回】

-

- 連載

- 2/18

サーフィン犬 コーダが教えてくれたこと

みんなが辞めるところで辞めないヤツが、夢を掴むんだよ【サーフィン犬 コーダが教えてくれたこと 第6回】

-

- 連載

- 2/17

もう一度、君の声が聞けたなら

8年経っても、時間薬はまだ効かない 第12話 亡妻の置き土産

-

- 連載

- 2/16

台所で詠う

食べることはわたしにとって難しいものになった【第12回 】「お弁当」というリレー

![[1日5分で、明日は変わる]よみタイ公式アカウント](https://yomitai.jp/wp-content/themes/yomitai/common/images/content-social-title.png?v2)